「M&Aではどんな税金が発生するの?」

「M&Aの税制について詳しく知りたい」

この記事をご覧の方は、上記のような疑問をお持ちの人が多いのではないでしょうか。

実際に「M&A 税金」等と検索しても、信憑性に欠ける記事や専門家が執筆した解読が難しい記事しかなく、素人が目にしても理解できない記事が多いです。

そこで、今回はM&Aの専門企業である「M&A HACK」が、M&Aの税金について分かりやすく簡潔に解説します。

M&Aの税金において売り手・買い手が注意すべきポイントについても詳しく解説するので、M&Aに興味のある人は、ぜひ参考にしてください。

目次

M&Aの主なスキーム

M&Aの税制を理解するうえでは、まず各種スキームについて把握しておくことが必須です。そこで、ここでは、M&Aの主なスキームについて解説していきます。

株式譲渡

株式譲渡とは、ある企業の株主が自分が所有する株式を、他の個人や法人に譲渡することです。M&Aにおいては、最も一般的なスキームのひとつでもあります。株式譲渡の主な目的は、以下の通りです。

- 資本間提携や支配権の移動

- 資金調達

- 株主の移動

株式譲渡は、特に企業の経営権に関連する場面で用いられやすいスキームです。株式譲渡によって3分の2以上の株式を取得すれば、反対する株主を「スクイーズアウト」により強制排除することもできます。

ただし株式譲渡では、対価として現金が必要であることに加えて、不要な資産や簿外債務・偶発債務などを引き継ぐリスクがあるので注意が必要です。M&Aのスキームとしては比較的簡単な手法ですが、実施には相応のリスクも伴います。

事業譲渡

事業譲渡とは、ある企業のすべての事業、あるいは一部の事業を買い手企業に譲渡するスキームです。

事業譲渡では、事業そのものを譲渡するため、譲渡される対象には、通常、事業に関連する資産、負債、契約、従業員などが含まれます。事業譲渡の主な目的は、以下の通りです。

- 事業リスクの軽減

- 資金の調達

- 事業の集中と効率化

事業譲渡では、買い手側は特定の事業のみを引き継ぐことができるため、自社の事業成長に繋げやすいというメリットがあります。また株式取得や会社分割とは異なり、簿外債務などの不要な資産の承継を避けることが可能です。

ただし事業譲渡では、譲渡によって消費税が課されるなど税負担が大きくなります。また売り手企業は買い手企業の利益を保護するため、一定期間・範囲において譲渡した事業を行えない(競業避止義務)というデメリットも存在します。

会社分割

会社分割とは、ある企業のすべての事業または一部の事業を別会社に承継するスキームです。別会社が既存企業なら「吸収分割」、新設会社なら「新設分割」に分類されます。会社分割の主な目的は、以下の通りです。

- 事業の集中化と再編

- 経営の効率化と最適化

- 財務の健全化

会社分割では、一部の事業を承継する場合、買い手企業は関連のある企業だけを承継することができるため、シナジー効果を得やすいのがメリットです。同時に一部事業の承継により、売り手企業は事業のスリム化を図ることもできます。

ただし会社分割のスキームでは、買い手企業は、包括承継の仕組み上、会計帳簿に記載されていない簿外負債や、不要な資産なども引き継がなければなりません。また業種によっては、許認可の引継ぎができない場合もあるので注意が必要です。

M&Aで発生する税金の種類

M&Aで発生する税金は、1種類だけでなく、いくつかの種類が存在します。M&Aで発生する主な税金の種類は、以下の通りです。

- 個人にかかる所得税

- 法人にかかる所得税

- スキーム毎の税金

それぞれ詳しく解説していきます。

個人にかかる所得税

M&Aを実施した際に、個人にかかる所得税には、主に以下のようなものがあります。

- 利子所得

- 配当所得

- 不動産所得

- 事業所得

- 給与所得

- 退職所得

- 山林所得

- 譲渡所得

- 一時所得

- 雑所得

上記10種類のうち、利子所得・退職所得・山林所得・譲渡所得(有価証券等)の4種類は、それぞれ所得ごとに分類して所得税額が計算されるのが特徴です。この計算方式を「分離課税」と呼びます。

一方で他6種類の所得では、各所得を合算し、所得控除を差し引いた後の金額に所得税率を乗じることで所得税額が決定されます。これは「総合課税」と呼ばれる税制です。

法人にかかる所得税

M&Aにおいて法人に発生する所得税では、個人のように所得が分類されることはありません。M&A)における法人税の影響は、買収の方法やストラクチャーによって異なるのが特徴です。

M&Aで発生する法人税は、それぞれのスキームによって異なるのが特徴です。例えば、「株式取得」では、株式の譲渡により得た売却益(譲渡価格 − 取得価額)に対して法人税(法人の場合)または譲渡所得税(個人の場合)が課されます。

またM&Aにおける買い手は基本的に法人税の負担がないことも特徴です。一方で、売り手側は、株式交換で取得した株式の価値が元の株式の簿価を上回る場合、譲渡所得が発生し法人税がかかります。

スキーム毎の税金

M&Aで発生する税金は、株式を売却した際に発生する所得税だけではありません。M&Aのスキームによって法人税や消費税、贈与税など、多岐にわたる税金への対応が必須です。以下は、スキーム毎に発生する税金の種類になります。

| 当事者 | 取引 | 税務の取り扱い | 対象品目 |

| 個人株主 | 株式譲渡 | 20.315% | 所得税 復興税 住民税 |

| 不動産売買 | |||

| 配当 | 最大約50% | ||

| 役員 | 退職金 | 実質最大約28% | |

| 不動産売買 | 20.315% | ||

| 法人株主 | 株式譲渡 | 約34% | 法人税 地方法人税 特別法人事業税 法人事業税 法人住民税 |

| 不動産売買 | |||

| 配当 | 非課税措置あり | ||

| 売り手企業 | 退職金 | 一定金額を損金算入 | 法人税 地方法人税 特別法人事業税 法人事業税 法人住民税 |

| 不動産売買 | 約34% | ||

| 繰越欠損金 | 一定金額を損金算入 | ||

| 買い手企業 | 不動産売買 | 約34% | 法人税 地方法人税 特別法人事業税 法人事業税 法人住民税 |

| 配当 | 非課税措置あり | ||

| 投資損失準備金 | 70%以下を損金算入 |

スキーム毎の税務について

M&Aではスキームによって税務が異なるのが特徴です。ここでは、数あるスキームの中でも特に用いられる株式譲渡・事業譲渡・吸収合併の3つに絞って解説していきます。

株式譲渡におけるM&Aの税務

株式譲渡は特に中小企業のM&Aスキームとしてよく用いられる手法です。株式譲渡時の税務は比較的シンプルです。

個人が株式を譲渡とした際には、株式譲渡所得に所得税15.315%(復興税込み)と住民税5%の合計税率20.315%を乗じて計算されます。所得税は、原則として累進課税が適用されますが、株式譲渡は税率が20.315%で固定されるので有利に働く可能性が高いです。

株式譲渡の税金計算方法

(譲渡収入-所得税-譲渡費用)×税率=税金

また株式譲渡における税金は、株式譲渡で得た金額、含み益に基づいて税金が課されることになります。もしも含み益が一切なく、譲渡損が発生すれば税金は発生しません。

しかし実際にはM&Aによる第三者への株式譲渡では、多くの対価が発生することがほとんどです。そのため、ほとんどのケースで譲渡所得が発生し、これに乗じて課税が発生します。

株式譲渡の税金に対する買い手の留意点

株式譲渡時においての買い手側は、発生する税金に関して、譲渡時のみならず譲渡後も影響を検討しておくことが必須です。

まず買い手側が留意しておくべき要素のひとつに、株式取得価額として資産計上される価額があります。買い手側がM&Aの株式の対価として支払う金額(投資額)の種類は、主に以下の通りです。

- 譲渡価額

- デューデリジェンス費用

- 仲介手数料

なお仲介手数料やデューデリジェンス費用などの諸経費は、仲介手数料の着手金を除き、株式の取得価額の一部として計上されるのがポイントです。税務上、株式取得をすると決めた以降の費用は、買い手の取得価額として計上されるので注意しましょう。

そのため、買い手側が損金算入することができる金額は、仲介会社に支払った「着手金」のみとなります。株式譲渡の場合には、仲介会社に支払った手数料のほとんどが、諸経費の大部分について損金算入できないことを理解しておきましょう。

株式譲渡の税金に対する売り手の留意点

ほとんどのM&Aにおける株式譲渡の取引において、売り手側の株主であるオーナーが多額の対価を獲得することになります。つまり株式譲渡の場合には、オーナー側に発生する税金に留意することが重要です。

前述の通り、個人の株式譲渡に係る税率は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)となっています。株式譲渡に係る売り手側の税率は一律で20.315%となっているため、他に所得があったとしても累進課税のように税率が上がることはありません。

一般的に給与所得などでは累進課税が適用されるため、所得が高額になれば、住民税を含め最大で約56%の税率が課税されます。これに比べると、M&Aの株式譲渡で売り手側オーナーに発生する税率は他の所得税に比べて低い税率であることが分かるでしょう。

事業譲渡におけるM&Aの税務

事業譲渡は、M&Aのスキームとして株式取得の次に用いられることが多い手法です。事業譲渡は、基本的に売り手企業の事業を譲渡して対価を受け取る方法になります。

つまり売り手側のオーナー自身がM&Aによる対価を受け取ることは不可能です。売り手側のオーナーが対価を受け取るためには、その会社から配当や退職金を受け取る必要があります。

事業譲渡のスキームでは、譲渡対象会社が持つ資産や負債を譲渡することが必須です。そのため、売り手側で譲渡する資産の帳簿上の科学と時価との差額について譲渡損益を認識することになります。

また「のれん」については、売り手側と買い手側の条件調整により価額が決定されることが一般的です。のれんとして受け取った金額は、全て対価で譲渡益として認識されます。

事業譲渡による譲渡益は法人の他の損益と通算したうえで所得計算され課税されます。現行制度においては、中小企業における法人税等の実効税率は約34%です。

事業譲渡の税金に対する買い手の留意点

事業譲渡における買い手側は、発生する消費税に加え、譲渡価額の取得価額や減価償却、移転試算に関わる税務リスクを確認しておくことが必須です。

事業譲渡では、譲渡対象の資産ごとに消費税がかかるかどうかが異なります。買い手側は仕入税額控除の適用を受けられるかどうかを確認し、消費税負担の影響を試算することが必須です。

事業譲渡では、買い手は個別の資産ごとに取得価額を設定するため、減価償却資産(建物・設備等)は適正な取得価格を基に減価償却費を計上することになります。営業権(のれん)を取得した場合、法人税法上は5年で均等償却が可能です。

また事業譲渡は原則として負債を引き継ぎませんが、未払金や簿外債務、未認識の税務リスク(税務調査リスク等)がないか、事前のデューデリジェンスが重要になります。事業譲渡後、譲渡対象の過去の取引について税務調査が行われた場合、買い手に影響を及ぼす可能性があります。

事業譲渡の税金に対する売り手の留意点

事業譲渡における売り手側は、事業譲渡により得た対価(売却額)から、譲渡する事業の簿価(帳簿上の資産価値)や譲渡にかかる費用を差し引いた譲渡益が発生した場合、法人税(法人の場合)または所得税(個人事業主の場合)が課税されます。

事業譲渡の対象に棚卸資産(商品・原材料など)や固定資産(機械・設備・建物など) が含まれる場合、それらは原則として消費税の課税対象です。ただし、「包括的な事業譲渡」に該当する場合は、消費税の課税対象外となる可能性があります。

また事業譲渡は 資産・負債・契約の個別移転 となり、会社全体を譲渡する 株式譲渡 とは異なるのが特徴です。

株式譲渡であれば、売り手は 譲渡所得課税(税率20.315%) で済みますが、事業譲渡の場合は法人税等の課税となるため、課税負担が高くなることがあります。

吸収合併におけるM&Aの税務

吸収合併においても税務上のリスクをよく検討することが必須です。繰越欠損金の引継ぎや資産・負債の引継ぎと税務上の評価方法など多岐に渡って留意することが必要となります。

被合併会社の繰越欠損金は、一定の要件を満たさない限り、合併後に引き継ぐことができません。特定の適格合併の場合は引継ぎ可能ですが、要件を満たさない場合には消滅します。

適格合併では、被合併会社の資産・負債を簿価で引き継ぐ(キャリーオーバー方式)ことが一般的です。一方で、非適格合併では、資産・負債を時価で引き継ぎ、含み益に対して課税されます(時価評価方式)。

また適格合併では、のれん(営業権)の計上は基本的に不可能です。非適格合併の場合、のれんの計上は可能ですが、償却方法は法人税法上制限があります(5年償却など)。

M&Aの税務で検討すべき注意点

M&Aの税務において注意すべきポイントを、買い手・売り手の双方から解説していきます。

| 買い手の注意点 | 売り手の注意点 |

|

|

M&Aの税務で買い手が検討すべき注意点

M&Aの税務で買い手が検討すべき注意点は、以下の通りです。

- スキームによる税務の影響

- 繰越欠損金の引継ぎと制限

- のれんの税務処理

- 被買収企業の税務リスク

それぞれ詳しく解説していきます。

スキームによる税務の影響

M&Aにおける買い手側(譲り受け企業)は、スキーム(株式譲渡、事業譲渡、合併、会社分割など)による税務上の影響を慎重に検討することが必須です。

例えば、株式譲渡の場合、、取得した株式の簿価がそのまま継続し、のれん(営業権)の償却は不可となります。一方で、事業譲渡の場合には、買い手は取得資産ごとに時価評価され、のれんが発生した場合は5年間の償却が可能です。

また同じスキームであっても、クロスボーダーM&Aの場合、現地の税制や移転価格税制の影響も考慮することが重要になります。さらにタックスヘイブン税制やPE(恒久的施設)リスクの有無を確認することが重要です。

繰越欠損金の引継ぎと制限

買い手側は、繰り越し欠損金の引継ぎと制限に留意することが必須です。M&Aの税務において、買い手が繰越欠損金を引き継ぐ際には、税法上の一定の制限が設けられています。

日本の法人税法では、企業が合併・買収された場合でも、被買収企業(売り手)の繰越欠損金を買い手企業が引き継ぐことが可能です。ただし、一定の要件を満たす必要があります。

また適格合併であれば、被合併法人(売り手)の繰越欠損金は存続法人(買い手)に引き継がれ、引き続き利用可能。ただし、被合併法人の資本金が5億円以上の場合は「大法人」のルールが適用され、引継ぎが制限される場合があります。

繰越欠損金の引継ぎは、M&Aのスキームや税制の要件によって大きく左右されるため、事前の計画と戦略が重要です。

のれんの税務処理

M&Aにおいて買い手企業は、のれんの税務処理について留意しておくことが重要です。のれんの取扱いはM&Aの手法(株式取得・事業譲渡・合併など)によって異なり、会計処理と税務処理にも違いがあるため、慎重に検討することが求められます。

例えば、株式譲渡の場合、会計上は連結財務諸表でのれんを計上するが、税務上は資産計上できません。また単体財務諸表上ではのれんは発生しません。一方で、事業譲渡では、買収した事業に関するのれんを資産計上することが可能です。

上記の通り、M&Aにおけるのれんの税務処理は、M&A手法によって大きく異なります。買い手企業は、のれんにおける税務上のリスクを考慮しながら、最適なM&Aスキームを選択することが重要です。

被買収企業の税務リスク

M&Aにおける買い手企業は、被買収企業の税務リスクにおいて十分に検討することが必要です。被買収企業が持つ税務上のリスクを見極めることも重要なポイントになります。

例えば、被買収企業側に過去の税務申告に誤りがあると、買収後に追徴課税される可能性が高いです。過少申告、消費税の未納、移転価格税制違反などがあると、税務調査で指摘されるリスクがあります。

M税務リスクを見落とすと、買収後に予期せぬ税負担が発生し、企業価値を毀損する可能性が高まります。そのため、デューデリジェンス(税務DD)を実施し、適切な対策を講じることが重要です。

M&Aの税務で売り手が検討すべき注意点

M&Aの税務で売り手が検討すべき注意点は、以下の通りです。

- 売却益に発生する税金

- 売却後の税務リスク

- 消費税の影響

それぞれ詳しく解説していきます。

売却益に発生する税金

M&Aの税務において売り手側の企業は、売却益に関してよく理解しておくべきです。M&Aにおける売却費用とは、企業価値などを基に決定した売却価格から、各種の費用を引いた金額を指します。

売却益の主な計算方式は、以下の通りです。

譲渡所得=売却価格(純資産+営業権)-取得費(株式を取得した費用など)-譲渡費用(M&Aアドバイザーへの仲介手数料など)

M&Aでは、手法ごとに課税される税金の種類や計算方法が異なるため、最終的な手取り(税引後利益)が異なります。売却側のオーナーは、税務面も踏まえ、売却益が最終的にどのくらいの価格になるのかをよく理解しておくことが重要です。

売却後の税務リスク

M&Aの税務において売り手側の企業は、売却後の税務リスクについて注意することが重要です。M&Aの取引において、売却価格が適正でないと税務当局に判断されると、譲渡所得税の追加課税を受ける可能性があります。

特に、同族会社間取引や非上場株式の売却では、時価の評価が問題となることが多いです。売却後に買い手がこれらの税務リスクを認識し、訴訟や賠償請求を行う可能性もあるため、表明保証(Representations & Warranties)**の内容を慎重に検討する必要があります。

売り手企業としては、M&Aの税務リスクを最小限にするために、適切な税務デューデリジェンス、契約の慎重な設計、税務プランニングの実施が必要です。売却後に思わぬ税務リスクが発生しないよう、事前に専門家(税理士・公認会計士・弁護士)と相談し、万全な対策を講じましょう。

消費税の影響

売り手側の企業は、M&Aの消費税の影響を考慮することが重要です。スキームによって消費税の概要は大きく異なるので、実施するスキームで発生する消費税についてよく理解しておきましょう。

例えば、株式譲渡は資産の譲渡ではなく、金融取引とみなされるため、消費税の課税対象外です。したがって、売り手は消費税を納める必要はありません。一方で、事業譲渡は、売り手が「資産(事業用の設備や在庫など)」を買い手に移転する行為とみなされるため、消費税が課税されます。

売り手としては、売却資産の消費税区分を明確にし、税務リスクを抑える契約設計を行うことが重要です。特に、事業譲渡の場合は、消費税の計算や税務調査リスクに十分注意し、事前に専門家へ相談することが推奨されます。

M&Aの税金・税制における対策

M&Aの税金・税制における対策について解説していきます。M&Aの税金・税制における主な対策は、以下の通りです。

- 事前に発生する税金を予想しておく

- スキーム毎の税制について理解する

- 専門家に相談する

それぞれ詳しく解説していきます。

事前に発生する税金を予想しておく

M&Aにおいては、税務面の検討が極めて重要です。事前に発生する可能性のある税金を把握しておかないと、想定外のコストが発生し、取引の経済合理性が損なわれることがあります。

M&Aで発生する税金は、法人税・所得税・住民税・消費税・登録免許税・不動産所得税・印紙税などです。それぞれの税金がどのくらい発生するかは、M&Aのスキームはもちろん、買い手・売り手の立場によっても大きく異なります。

税務におけるリスクを回避するためには、事前に税務デューデリジェンスを実施し、潜在的な税務リスクを確認することが重要です。そのうえで、最適なスキーム(株式譲渡・事業譲渡・合併・会社分割など)を選択し、税負担を軽減することができます。

スキーム毎の税制について理解する

M&Aでは、スキーム毎の税制について理解することが重要です。株式譲渡・事業譲渡・合併など、選択するスキームによって発生する税金の種類や金額は大きく異なってきます。

例えば、株式譲渡の場合、、取得した株式の簿価がそのまま継続し、のれん(営業権)の償却は不可となります。一方で、事業譲渡の場合には、買い手は取得資産ごとに時価評価され、のれんが発生した場合は5年間の償却が可能です。

また同じスキームであっても、クロスボーダーM&Aの場合、現地の税制や移転価格税制の影響も考慮することが重要になります。さらにタックスヘイブン税制やPE(恒久的施設)リスクの有無を確認することが重要です。

専門家に相談する

M&Aの税務に対する最大のリスクヘッジは、専門家に相談をおこなうことです。M&Aの税金に詳しい税理士やM&Aコンサルタントに相談をおこなうことで、税金におけるリスクを軽減することができます。

専門家に相談することで、税務デューデリジェンス(Tax Due Diligence)の実施や、最適なストラクチャリングを行うことが可能です。税務デューデリジェンスやストラクチャリングは、M&Aを成功させるためには、欠かせない要素となります。

また専門家に依頼することで、買収対象企業の未払税金や税務上の不備を調査してもらうことも可能です。移転価格税制やタックスヘイブン対策税制などの影響を確認してもらうことができます。

おすすめのM&Aコンサルティング会社

最後におすすめのM&Aコンサルティング会社を紹介していきます。

M&A HACK

| 会社名 | 合同会社SFS |

| 設立 | 2022年12月 |

| 本社所在地 | 東京都台東区千足1-14-9 レアライズ浅草2 4F |

| 公式サイト | https://sfs-inc.jp/ma/ |

M&A HACKは、当社「合同会社SFS」が運営するM&Aコンサルティング会社です。2022年の設立から既に多くのお客様に依頼をいただいています。

当社は「スピード対応」「完全成功報酬制」「リスクなし」の3つをコンサルティングの軸としているのが特徴です。M&A取引をスムーズにすすめながらも、完全成功報酬制を採用することで、お客様の負担を最小限に抑えることをモットーとしています。

M&Aの複雑なプロセスも、当社であれば一気通貫して徹底サポートすることが可能です。もちろん相談は無料で行っているので、ぜひお気軽にご相談ください。

無料相談のご予約:https://sfs-inc.jp/ma/contact

M&Aキャピタルパートナーズ

| 会社名 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 |

| 設立 | 2005年10月 |

| 本社所在地 | 東京都中央区八重洲二丁目2番1号東京ミッドタウン八重洲八重洲セントラルタワー36階 |

| 公式サイト | https://www.ma-cp.com/ |

M&Aキャピタルパートナーズは、2005年の設立以来、譲渡株価総額2,565億円、じょうときぎょうの売上高4,462億円などの実績を誇るM&Aコンサルティング会社です。

「株価レーマン方式」を採用しており、取引価格に応じて手数料を設定しています。そのため、支払い手数料がリーズナブルであることが魅力です。余計なコストを抑えながら、コンサルティングを依頼することができます。

また同社には仕業を所有するコンサルティングが多数在籍しているのも特徴です。それぞれの分野に特化したコンサルタントが在籍しているので、幅広い分野の案件に対して柔軟に対応することができます。

fundbook

| 会社名 | 株式会社fundbook |

| 設立 | 2017年8月 |

| 本社所在地 | 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25F |

| 公式サイト | https://fundbook.co.jp/ |

fundbookは、2017年に設立され、東京都虎ノ門に本社を置くM&Aコンサルティング会社です。豊富なネットワークとプラットフォームマッチングを武器に多くのコンサルティング実績を持ちます。

fundbookの最大の特徴は、完全成功報酬型を採用していることです。着手金・中間金・買い手相談料・株価診断などの費用は全て無料となっています。余計な費用を抑えながら、コンサルティングを依頼することが可能です。

またfundbookには、M&A支援実績が豊富なコンサルタントが100名以上在籍しています。分野に応じて専門的なノウハウと経験を有したコンサルタントが担当してくれるので、よりM&A取引をスムーズに進めることが可能です。

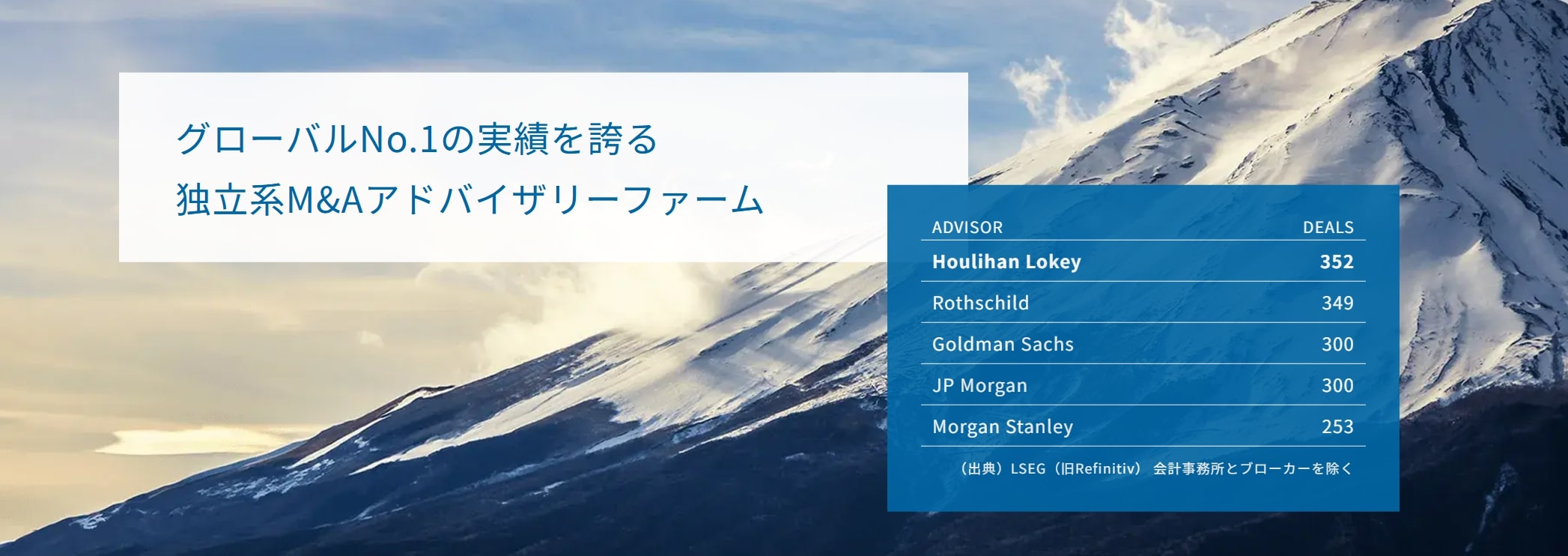

フリーハン・ローキー

| 会社名 | フーリハン・ローキー株式会社 |

| 設立 | 2004年4月 |

| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内 1-11-1 |

| 公式サイト | https://japan.hl.com/ |

フリーハン・ローキーは、アメリカのM&Aコンサルティング会社として誕生したGCA株式会社の親会社です。世界的な知名度と実績を誇る人気のM&Aコンサルティング会社になります。

フリーハン・ローキーの特徴は、どの資本系統にも属さない完全独立型のコンサルティングを提供していることです。そのため、取引内容やジャンルを問わず、適切で確実性の高いコンサルタントを受けることができます。

また外資系コンサルティング会社ということもあり、クロスボーダーM&Aにおいても強みを持つのが特徴です。これからクロスボーダーM&Aの取引を検討している企業にもおすすめできます。

日本M&Aセンター

| 会社名 | 株式会社日本M&Aセンター |

| 設立 | 2021年4月 |

| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |

| 公式サイト | https://www.nihon-ma.co.jp/ |

日本M&Aセンターは、東京都千代田区に本社を置く大手M&Aコンサルティング会社です。豊富な実績と優れたコンサルタントを抱えており、業界でも高い知名度を誇ります。

日本M&Aセンターの成約数は、8500件超となっており、3年連続でギネス記録「M&Aファイナンシャルアドバイザー業務の最多取り扱い企業数」に認定されているほどです。

豊富な実績からも分かる通り、取り扱うジャンルの幅が非常に広く、あらゆる業界・取引におけるノウハウを所有しています。またM&Aコンサルティング会社でありながら、金融機関とも連携しているため、M&Aにおける資金面でも確実なサポートをおこなってくれます。

まとめ

今回はM&Aの税金・税務について、買い手・売り手それぞれの注意点を詳しく解説しました。M&Aは経営戦略として非常に有効な手段であり、実際にM&Aを実施することによって、大きく事業を発展させたり、経営を立ち直らせた企業は多く存在します。

そしてM&Aの成功には、M&Aコンサルティング会社の存在が欠かせません。M&Aコンサルティング会社を活用することで、M&Aに知見や経験がない企業も自社にメリットのあるM&A取引を結ぶことができます。

当社のM&A仲介サービス「M&A HACK」では上記の戦略実行・買い手紹介を完全成功報酬でリスクなしの報酬形態で一気通貫対応しています。初回の相談は無料ですのでお気軽に下記よりご相談ください。

無料相談のご予約:

https://sfs-inc.jp/ma/contact