「IoT企業とのM&Aを進めるべきかどうか悩んでいる」

「IoT業界のM&Aの現状がとても気になる」

この記事をご覧の方々の中には、上記のような悩みや関心を持つ人が多いのではないでしょうか。

ただし、「IoT M&A」等とパソコンやスマートフォンで検索しても、はたして信頼して良いのか不安になる記事や、専門用語を多用したわかりにくい専門家の記事が多いのも事実です。

IoT業界のM&Aはどうなっているのか、気軽に知りたいものです。

そこで、今回はM&Aの専門企業である「M&A HACK」が、IoT業界のM&Aを分かりやすく簡潔に解説します。

IoT業界におけるM&Aの売却相場や成功ポイント、そして成功事例についても詳しく解説するので、IoT業界のM&Aに興味のある人は、ぜひ参考にしてください。

目次

IoT企業とは

IoTとはどんな技術なのか、企業がIoTを導入した場合の効果、ITやICTとの違いについて解説します。

IoTについて

「IoT(Internet of Things)」は、あらゆるモノをインターネットに接続する技術です。

従来、インターネットに接続されるのはサーバーや、サーバーを利用するためのパソコン・スマートフォン・タブレット端末といったコンピューターが代表的な存在でした。

しかし、最近ではテレビやカメラ、エアコン、自動車等の機器がインターネットに接続され、それぞれデータの連携が可能なモノも多くなっています。

例えば、インターネット上のコンテンツ(YouTube等)を視聴可能なテレビ、インターネットを経由し映像確認が可能な監視カメラ等、既に身近なサービスへ導入されています。

IoT導入による効果

IoTは消費者に提供されるサービスだけでなく、自社の設備にIoTを導入する企業も増加しています。

設備のIoT化により、主に3つの効果を得られる可能性があります。

| IoT化が得られる効果 | 内容 |

| 生産性が向上する |

|

| コストが削減される |

|

| 付加価値が向上する |

|

ITやICTとの違い

IT、ITC、IoTはそれぞれ呼び名が似ているものの、意味や特徴は異なります。下表をご覧ください。

| 比較項目 | IT | ITC | IoT |

| 正式名称 | Information Technology | Information and Communication Technology | Internet of Things |

| 意味 | PC・インターネット、通信インフラ等を用いた「情報技術」 | 情報・知識の共有に焦点を当てた「情報伝達技術」 | モノがインターネットとつながる「モノのインターネット」 |

| 特徴 | コンピュータのハード・ソフトウェア、システム構築、情報通信関連インフラ、インターネットによる業務効率化を実現する技術 | 「ヒトとヒト」「ヒトとモノ」の情報伝達といったコミュニケーションを重視 | 電化製品、建物や自動車、医療等、あらゆるモノがインターネットとつながる仕組み・技術 |

IoT業界の市場動向と市場規模

IoT業界の現状や市場規模はどうなっているのか、そして業界内の課題を解説します。

IoT業界は需要の拡大が続いている

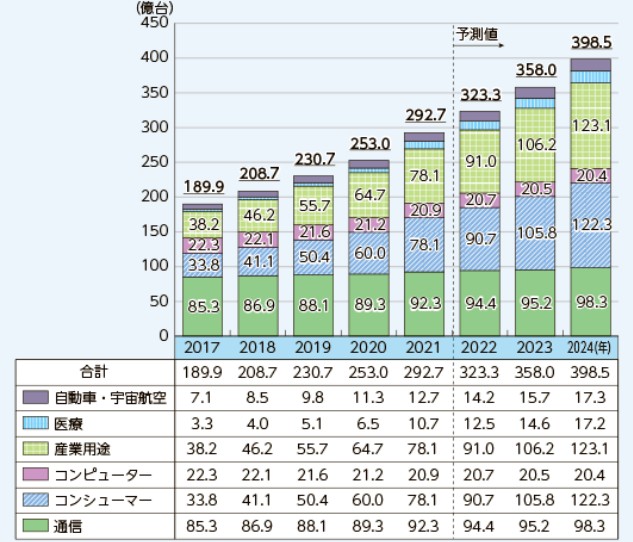

総務省「令和4年情報通信に関する現状報告の概要 19. 世界のIoTデバイス数の推移及び予測」より

世界規模で様々な産業のIoT化が進み、2017年にIoT化されたモノは約190億台でしたが、2021年には約293億台と、100億台以上の増加となっています。

将来も産業のIoT化の拡大が予想されており、IoTの需要が今後も高まることでしょう。

IoTを活用したサービスへ新規に参入したい企業は、技術やノウハウの蓄積の他、別の方法でIoT事業の強化を図る必要が出てきます。

あらゆる産業のIoT化が進みつつある

IoTを導入すれば膨大なデータを蓄積できるので、インターネットに接続されたモノが収集したデータを分析し、その結果を提供してくれます。

こちらでは家電製品、自動車、医療の分野を取り上げ、IoTの活用例をみてみましょう。

家電製品の分野

家電の中にはスマートフォンやタブレットで遠隔操作できる製品が販売されています。専用のアプリをインストールすれば、離れた場所でもIoTを活用し操作が可能です。

例えば、ネットワークカメラを通し、自宅で留守中のペットや子ども、高齢者の様子をスマートフォン等で確認ができます。万一の事態をいち早く察知でき、事態に合わせ救急車の出動要請や、警察への通報も速やかに行えます。

また、スマートフォンを玄関のドアにかざすだけで、施錠・開錠できるデバイス等も実用化しており、より安全に日常生活を送るために、今後もIoTの存在が重要視されていくことでしょう。

自動車の分野

カーナビ・スマートフォンの連携で、ナビゲーションを利用したり音楽の再生を行ったりするサービスは、既に広く利用されています。

更に、自動車にインターネット通信機能を備えた「コネクテッドカー」も販売されています。また、自動運転システムも大手自動車メーカーを中心に開発等が進められ、急速に自動車分野のIoTが進展していくでしょう。

医療の分野

主に手首や腕、頭等に装着するコンピューターデバイスである「ウェアラブルデバイス」を用い、患者の健康状態の記録や管理、医師・看護師の情報共有を目的としてIoTが活用されています。

IoTの活用により、リアルタイムで患者の健康状態の把握や、症状の悪化を予防し、医療機関側の早期対処が可能です。また、血糖値や血圧等を測定できるツールもあります。

IoT業界が持つ課題

日本企業のIoT利用率は低く6.8%未満(2020年現在)にとどまっているといわれています(参考:IDC Japan「国内IoT市場 企業ユーザー動向調査」)。

本格的にIoTの導入を行っていない企業が多く、IoT技術に深い知識を有する人材、ノウハウ、施設・設備は十分といえません。

日本国内でのIoT市場の拡大を見越し、IoT事業の準備を進めたくても、多くの企業でIoTに関する体制整備に苦慮する可能性があります。

その場合、最初からIoT事業を新規事業として立ち上げるより、既にノウハウを持つ企業とのM&Aを考えた方が良いでしょう。

IoT業の動向と今後

今後、世界で様々な産業のIoT化が進む中、国内のIoT事業がどのように進展していくのかを解説します。

健康志向の高まりで需要の拡大が見込める

矢野研究所「ワイヤレスIoT市場に関する調査を実施(2024年)」より

IoT化が進められている分野では、オフィスや工場等、有線の信頼性・安定性に根強いニーズがある分野の他、無線通信の信頼性や利便性、柔軟性等が向上し、ワイヤレスタイプのIoT事業の拡大が見込まれます。

2025年・2026年が、ワイヤレスタイプのIoT事業拡大のピークになると予測されています。

今後、ワイヤレスタイプのIoT事業として、防犯・セキュリティ、防災・災害監視、インフラモニタリング、遠隔医療等、屋外タイプの画像系IoTが増加する見通しである、と矢野研究所の報告がありました。

世界的に市場規模は拡大し競争が激しくなる

産業のあらゆる分野でIoT化が進み、世界的にIoT市場の拡大は進むと想定されます。

いち早くIoTに関するノウハウ等を獲得し、事業を拡大した海外企業が、日本を有望な市場と判断し進出する可能性もあるでしょう。

IoTを主要な事業としたい企業は今後、国内の競業他社、海外企業との激しい競争を予測しておく必要があります。

IoT事業に関する独自のノウハウを持っている企業も安心はできません。技術開発の他、別の方法でIoT事業の拡大・強化する方法を模索しておきましょう。

IoTを利用した事業の拡大はIT関連企業に限定されない

IoTは、あらゆるモノがインターネットとつながる仕組み・技術です。そのため、今後は航空機や船舶、宇宙関連分野から、住宅や学校、農業等の身近な分野にまで浸透すると予測されます。

そのため、IT関連企業のみならず、インターネットとは無縁と考えられていた住宅や農業に関する企業等が、IoTの導入を検討する時期に来ています。

今後は、IT関連企業同士が自社の有するIoT技術を補完・強化するためのM&Aの他、異業種がIT関連企業とM&Aや資本提携・業務提携を行うケースも増加することでしょう。

IoT業界のM&Aの動向

IoT業界では国内・海外企業との厳しい競争が予測され、自社のIoT事業の安定・強化のため、M&Aによる買収のニーズが高まりつつあります。

こちらではIoT業界のM&Aの特徴と、主なM&Aの手法について解説します。

IoT業界のM&Aの特徴

IoT業界の場合、同業者とのM&Aによる経営統合や、IoTに対応したい異業種とのM&Aも多い点が特徴的です。

主に次のようなパターンでM&Aが行われています。

- IoT事業を展開するIT関連企業同士が、事業強化のためM&Aを行う

- IoT事業のノウハウ・実績を持たない企業が事業の多角化のため、IoTに実績のある企業とM&Aを行う

- 日本でIoT事業を展開したい海外企業が、国内でIoT事業を提供する日本企業と交渉する 等

IoT事業に実績のある企業とのM&Aに成功すれば、たとえ買収側にIoTの知識がなくとも、スピーディな事業拡大が図れます。

M&Aの目的とは?

買収側は、IoT事業の経営の安定化や、事業の拡大、多角化、そして自社のIoT技術の弱点の補完を目指し、相手方と交渉するケースが多いです。

買収側はIoT事業を展開する企業とのM&Aにより、次のような利益を得られます。

- 買収側がIoT業界へ新規参入した場合、売却側の持つIoT技術のノウハウ、人材、施設・設備等の経営資源をいっきに獲得できる

- 買収側が自社の事業と売却側の持つIoT事業とを融合させれば、シナジー効果を得られる可能性がある

一方、売却側も潤沢な事業資金が得られる、規模の大きな企業に買収されればIoT事業が安定するという効果も期待できます。

M&Aの手法

IoT業界のM&Aは他の業界の場合と同じく、「株式譲渡」「事業譲渡」の手法がよく用いられています。こちらでは株式譲渡・事業譲渡・その他の手法について説明しましょう。

株式譲渡

株式譲渡とは、売却側の株式を買収側に譲渡し、売却側の経営権を移転させるM&Aの手法です。

次のように経営権を移転するケースが多いです。

- 売却側が株式保有率の過半数に達するよう(概ね51%以上)、買収側に株式譲渡する

- 売却側が全ての株式を譲渡(100%)し、買収側の完全子会社となる

いずれにしても、買収側に経営権が移転するだけなので、株式譲渡後も売却した企業は存続します。

また、買収側は売却側のIoT技術や設備の他に、優秀なスタッフの獲得を望むので、以前と同じ職場でIoT技術の開発に従事できる可能性が高いです。

事業譲渡

事業譲渡とは、売却側が事業の一部または全部を買収側に譲渡するM&A手法です。

売却側が例えばIoT事業と、オンラインゲーム事業を営んでいた場合、オンラインゲーム事業だけに専念したいので、IoT事業を買収側に譲渡するという方法も可能です。

また、親会社が子会社の扱うIoT事業を譲り受け、事業の統合やスリム化を図るケースもあります。

その他

IoT業界のM&Aでは、下表のような手法がとられる場合もあります。

| 手法 | 内容 |

| M&A |

|

| 広義のM&A |

|

IoT業でM&Aを行うメリット

IoT事業のM&Aは買収側の利益だけでなく、売却側にも大きなメリットがあります。

| 売却側のメリット | 買収側のメリット |

|

|

売却側のメリット

M&AによりIoT事業経営が安定する、創業者利益が得られる、スタッフの雇用維持も可能になる点がメリットです。

事業経営が安定する

概ね資金力があり、規模の大きな企業が買収側となるので、M&Aに成功すると、売却側は潤沢な資金を活かし、安定したIoT事業を行える点がメリットです。

IoTに精通したスタッフの雇用、施設・設備の維持・拡充に必要だった費用は、買収側の資金で賄えます。そのため、売却側は新たなIoT技術の開発や既存のIoT技術の改善に専念できます。

創業者利益が得られる

売却側の経営者が買収側に自分の持つ株式を売却すれば、創業者利益が得られます。

創業者利益がどれ位になるかは、売却側の企業の規模・経営状態に影響されるものの、基本的に1つの企業の株式資本と同程度の金額が得られる可能性は高いです。

創業者利益は次のような使い道が考えられます。

- 経営者がM&Aを機に引退し、得られたお金を老後の生活資金に充てる

- 経営者が新たな事業に挑戦する際の資金として活用する

なお、経営者が引退を行った場合は、会社経営の不安から解放され、精神的な安定も得られることでしょう。

スタッフの雇用が維持される

M&Aを行った場合、売却側のスタッフの雇用が維持される点もメリットです。

IoT企業間の競争に敗れて廃業してしまうと、雇用していたスタッフを解雇しなければいけません。しかし、M&Aを行えば、交渉の中で買収側にスタッフ全員の雇用維持を約束させる取り決めも可能です。

また、IoT業界では他企業との競争に勝つため、買収側も優秀なスタッフの確保は大きな課題です。

そのため、買収側が売却側のスタッフの離職を避ける目的で、経営統合後、給与・待遇面の改善を図るケースがあります。

買収側のメリット

IoT事業へスピーディに参入でき、IoT事業の拡大と強化、IoTに精通したスタッフの確保を行えるというメリットがあります。

IoT事業へスピーディに参入できる

M&Aを行えば迅速にIoT事業へ参入できます。

買収側がIoT事業へ新規参入を目指すとき、初めからIoT事業を立ち上げようとすれば、事業のための施設や設備を用意しなければいけません。

また、IoT事業に関する深い知識やノウハウを持つスタッフも募集するので、多額の費用がかかります。施設・設備の用意やスタッフの確保いずれが欠けても、新規事業は頓挫するリスクがあります。

しかし、すでにIoT事業を展開している企業とのM&Aが成功するなら、施設や設備、スタッフ、ノウハウさえも一気に獲得が可能です。

IoT事業の拡大・強化が図れる

買収側は、M&Aで自社が保有していなかったIoT技術を売却側から獲得でき、IoT事業の更なる拡大・強化が図れます。

売却側の開発したIoT技術・ノウハウが得られる他、買収側の既に有するIoT技術と組み合わせると、シナジー効果が生まれ、大きな利益を得られるケースがあります。

そのため、買収を検討するIoT企業との経営統合で、どのような効果が得られるのか、慎重に予測を立ててから交渉した方が良いでしょう。

IoTに精通したスタッフが確保できる

売却側のIoT技術に深い知識を有するスタッフの確保が可能です。

M&Aで多くの売却側スタッフを獲得できれば、即戦力としてIoT技術の開発・改善を任せられます。

買収側は経営統合の際、売却側スタッフの給与面・待遇面の維持の他、更に優遇措置を講じておけば、優秀なスタッフが離職するリスクを軽減できることでしょう。

IoT業でM&Aを行う際の注意点

IoT事業のM&Aを行う際、次の3点に注意が必要です。

- 交渉は必要なプロセスを経て慎重に進める

- 交渉で取り決めた内容を書面化する

- 買収側がデューデリジェンスを行う

それぞれについてわかりやすく解説します。

交渉は必要なプロセスを経て慎重に進める

M&Aを支障なく成立させるため、様々なプロセスを経たうえで、最終的な合意に漕ぎ着ける必要があります。

M&A契約を進める手順は法定されていないので、交渉の進め方はあくまで交渉当事者の自由です。しかし、交渉成立までのプロセスに問題があれば、次のようなトラブルが発生し、交渉当事者が予想外の損失を被るおそれもあります。

- 交渉の際に開示した機密情報(例:自社のIoT技術やノウハウ)が、交渉相手側から競業他社に漏れてしまった

- 売却側の「法令を遵守し、顧客とのトラブルは起きていない。」という主張を信じていたら、後日、顧客と訴訟に発展していた事実がわかった

- 交渉の合意にまで達したものの、交渉相手側が取り決めた内容を履行してくれない

深刻なトラブルを避け、円滑にM&Aを成立させたいなら、次のようなプロセスで交渉を行いましょう。

- 交渉準備:M&Aの方針・手法等を経営者・役員が決める。方針・手法に合う交渉相手を探す。

- 交渉開始:交渉相手に交渉申込・交渉日時を調整し交渉する。交渉開示に情報漏洩を防ぐ秘密保持契約を締結し、買収側は希望する買収内容・条件・金額等を明記した意向表明書を提示する。

- 基本方針の合意:交渉当事者間で、M&Aに関する基本方針を固める

- デューデリジェンス開始:買収側が売却側の協力を得て、売却側の価値・リスク等を調査

- 最終契約締結:M&A契約の詳細な取り決めまで合意が得られたら、最終的な契約を締結する。

M&Aは交渉開始から最終契約締結まで、基本的に1年以上を要する長期的な作業となります。

交渉で取り決めた内容を書面化する

M&A交渉当事者が取り交わす書類には、主に「秘密保持契約書」「意向表明書」「基本合意書」「最終契約書」があります。

取り決めた内容を書面化していないと、交渉当事者が内容を忘れてしまったり、契約の不履行が起きたりするおそれもあるでしょう。

こちらでは、4種類の書類に記載する内容をそれぞれ説明します。

秘密保持契約書

交渉の前に秘密保持契約を締結し、取り決めた内容を記載した契約書です。

秘密保持契約書により秘密保持の範囲や、秘密保持義務の内容を明確化します。

秘密保持契約書には次のような内容を明記します。

- 契約の目的

- 秘密保持の範囲:基本的に開示する側が情報を受け取る側に渡した、すべての営業や財務、技術上の情報

- 秘密保持義務:情報を受け取る側は、原則として第三者へ開示してはならないという義務

- 目的外使用禁止:情報を受け取る側が得た情報は、本件目的の達成以外の使用を禁止するという内容

- 損害賠償、差し止め:情報を受け取る側が契約に違反した場合、開示する側は情報開示・利用の差し止めを請求し、損害賠償請求もできる旨を明記

- 複製禁止:情報を受け取る側が、開示する側から得た情報の複製を制限する規定

- 情報の返還・破棄:秘密保持契約の目的を達成後、情報を受け取る側が情報の返還または廃棄する旨を明記

- 契約期間

- 反社会的勢力の排除:契約の相手方が暴力団等の「反社会的勢力」でない旨を確認するための条項

意向表明書

買収側が希望する買収内容・条件・金額等を明記した書類です。

提出のタイミングとしては、交渉当事者(基本的に企業のトップ同士)の面談が終了後、買収側が売却側に提示します。

意向表明書には次のような内容を明記します。

- 買収側の企業概要: 商号、代表者、事業内容、沿革、資本金、グループ企業の概要、財務の状況等を記載

- 希望買収価格

- 交渉スケジュール

- 目的外使用禁止:情報を受け取る側が得た情報は、本件目的の達成以外の使用を禁止するという内容

- 独占交渉権:売却側との独占交渉を依頼する内容を明記、売却側が他の買収相手との交渉を禁じる文言も記載する

基本合意書

交渉当事者がM&Aの基本方針の合意に至ったら作成する書類です。

基本合意書には次のような内容を明記します。

- M&Aの対象・取引金額:M&A対象を特定し、買収(売却)価格を明記(ただし、価格が決まらない場合は「価格は調整中」と記載しても良い)

- 従業員等の雇用・退職金額等:雇用継続する場合は条件等を規定、役員や従業員に退任・退職してもらう場合は退職金額も記載

- 表明保証:M&A対象目的物等の内容について、一定時点の一定の事項が真実・正確である旨を表明し、内容を保証する条項

- デューデリジェンス:買収側の調査に売却側が協力する旨を明記

- 善管注意義務:善良なる管理者の注意義務で財産等を保存しなければいけない、という規定

- 誠実交渉義務・独占的交渉権:交渉当事者の誠実な努力と独占的交渉権を明記

- ペナルティ:交渉当事者の違反等を発見した場合、買収(売却)価格の修正、契約解除、損害賠償の請求を明記

- 契約期間

- 秘密保持義務

- 確認規定:当事者が最終契約締結を拘束されるものではない(交渉途中で契約不成立もあり得る)、という規定

- 協議事項:M&Aのプロセスで問題が発生した場合、当事者が誠実に話し合い解決する旨を明記

- 裁判管轄:紛争が発生したときの合意裁判管轄を規定

最終契約書

M&Aに関する最終的な契約書で拘束力があり、契約当事者は取り決めた内容を遵守しなければいけません。

最終契約書には次のような内容を明記します。

- M&Aの対象の特定・取引金額確定:M&Aの対象・買収(売却)価格を決定するが、最終契約締結時点でも価格が決まらない場合、事後的に価格を調整する「価格調整条項」を記載する

- 表明保証条項

- 補償条項:表明保証条項の違反・契約上の義務違反がある場合、相手方が被った損害を補償する条項

- 誓約事項:M&A締結後も、売却側・買収側が履行する行為、逆に禁止される行為等を明記

- 前提条件:売却側・買収側がそれぞれ前提条件を満たさなかった場合、M&Aから離脱できる権利等を明記

- 解除条件:M&A取引期間中、売却側・買収側の財産状態・経営状態に重大な悪影響を及ぼす事態が発生した場合、契約締結を拒否する権利

- 損害賠償

- 秘密保持義務

- 公表:M&Aに関する事実を公表する場合、いつ・どのような方法で公表するのか等を明記

- 競業避止義務:売却側が売却した事業と同一の事業を行わない旨の条項

- 費用負担:M&A実行にかかる売却側・買収側双方の費用負担等を明記

- 裁判管轄

買収側がデューデリジェンスを行う

買収側は売却側の評価を慎重に行うため、デューデリジェンスを実施しましょう。

「デューデリジェンス」とは、M&A契約の成立前に、売却側の価値・評価・リスク等を調査する作業です。調査対象となるのはIoT事業の場合、主に下表の6項目です。

| 調査項目 | 調査内容 |

| 財務 | 財務状況調査(売却側の事業経営の状態、負債の確認等) |

| 法務 | 法的リスクの調査(売却側の法令順守の状況、第三者との訴訟の有無等) |

| 事業 | 経営管理・事業モデル、将来のキャッシュフロー等を調査 |

| 人事 | 人事面の調査(売却側のスタッフ数、報酬水準、企業風土等) |

| 技術 | 技術面の調査(売却側のIoT技術や管理方法等) |

| IT | IT環境調査(ITシステム・インフラの構成、IT組織の体制等) |

ただし、買収側にデューデリジェンスを熟知したスタッフがいないと、調査はスムーズに進みません。

自社だけで調査ができるか不安なら、M&A専門の仲介会社等にサポート・アドバイスを依頼した方が良いでしょう。

IoT事業のM&Aを成功させるためのポイント

IoT事業のM&Aを成功させるには、次のポイントを押さえておく必要があります。

- M&A戦略の立案

- 相場価格をよく理解しておく

- PMI(統合後プロセス)の確立

それぞれのポイントについてわかりやすく解説します。

M&A戦略の立案

M&Aを成功させるためには、売却側・買収側いずれも交渉前に十分な戦略を立てる必要があります。

M&A戦略の立案に必要なプロセスとして、主に次の5つがあります。

- 自社の現状分析:自社の経営資源・財務・事業の将来性・不足部分等を把握し、M&Aで克服する課題を抽出、分析方法としてSWOT分析(スウォット分析)、PPM分析、アンゾフの成長マトリクス等がある。

- 市場調査:IoT市場規模、競合企業の存在、交渉を予定する企業の将来性や収益性を調査。

- M&A目的の設定:どのような目的でM&Aを実施し、M&Aの成果として何を得たいのかについて明確化する。

- 交渉相手の検討:M&Aの目的が明確化したら、目的に合った交渉相手を探す。M&A専門の仲介会社等のマッチング・サイト等で検索が可能。

- 資金調達の方法を検討:買収側が売却側に提示する価格、買収する予算の確保について検討。

ただし、M&Aを実施した経験がなければ、自社に合ったM&A戦略を立てるのが難しい場合もあります。M&Aの戦略をスムーズに立案したときは、M&A専門の仲介会社にサポートやアドバイスを依頼しましょう。

当社のM&A仲介サービス「M&A HACK」では上記の立案策定や交渉相手の紹介を、完全成功報酬、リスクなしの報酬形態で対応しています。初回の相談は無料ですのでお気軽に下記よりご相談ください。

無料相談のご予約:https://sfs-inc.jp/ma/contact

相場価格をよく理解しておく

M&Aの交渉前に、IoT業界の相場価格を把握しておきましょう。

相場価格を参考に算定した買収(売却)価格であれば、当事者双方が納得して合意に達する可能性も高くなります。

M&A手法によって買収(売却)価格の計算方法は異なり、株式譲渡・事業譲渡の場合は次の計算式となります。

- 株式譲渡:時価純資産額+営業利益×2年~5年分

- 事業譲渡:時価事業純資産額+事業利益×2年~5年分

なお、M&A交渉は最終契約の段階に進んでいるものの、買収(売却)価格の決定に難航するケースもあるでしょう。

買収(売却)価格が決まらない場合は、最終契約書の作成時、一定期間終了後に最終価格を決めるという「価格調整条項」を付加すると、以後も価格調整の継続が可能です。

PMI(統合後プロセス)の確立

M&A契約が成立しても、売却側との対立を避け、相互に協力しつつ経営統合を進めていきましょう。

「PMI」とは、買収後に売却側の協力のもとで、経営・業務等の統合施策を実施する作業です。

経営統合プロセスは3つの段階から構成されています。

| 経営統合プロセス | 内容 |

| 経営統合 | 買収側・売却側の経営理念や経営戦略を統合する |

| 業務統合 | 主に次の部門を統合する

|

| 意識統合 | 買収側・売却側の異なる企業風土、企業文化の統合 |

なお、PMIの立案はM&A戦略を立案とほぼ同時に進めておいた方が良いでしょう。

なぜなら、M&Aは交渉開始~最終契約締結まで、基本的に1年以上を要する長期的な作業であり、契約成立後にPMIの立案を行うと統合が長引く可能性もあるからです。

IoT業のM&Aにおける成功事例

IoT事業のM&Aにおける成功事例を紹介しましょう。これからIoT事業のM&Aを検討している人は、ぜひ参考にしてください。

KDDIによるソラコムとのM&A

売却側である「ソラコム」は東京都世田谷区を拠点に、IoT通信プラットフォーム「SORACOM」等のサービスを提供している企業です。

一方、買収側は「KDDI」で東京都千代田区に本社があり、15年以上にわたりIoT/M2Mの提供実績を有し、様々な産業においてモバイル通信サービスを提供してきた企業です。

KDDIは、ソラコムの次のような強みに注目します。

- ソラコムの提供する「SORACOM」は、通信とクラウドを融合し、IoT/M2Mに最適化された通信をリーズナブルかつセキュアに提供している

- KDDIのIoTビジネス基盤と、ソラコムの通信プラットフォームの連携によりシナジー効果が期待できる

そこで、KDDIは新たなIoTビジネス創出のため、ソラコムと交渉を開始します。

2017年8月1日には株式譲渡契約を締結し、ソラコムはKDDIの連結子会社となりました。

バディネットによるブランチテクノとのM&A

売却側である「ブランチテクノ」は愛知県名古屋市を拠点に、中部エリアの電気通信工事の設計・施工管理、電気通信工事管理の派遣業務を手がける企業です。

一方、買収側は「バディネット」で東京都中央区に本社があり、IoT/5G通信建設工事事業、通信設備の保守・メンテナンス事業等を幅広く行う企業です。

バディネットは、ブランチテクノの次のような強みに注目します。

- ブランチテクノには、電気通信工事の設計・施工管理のノウハウや実績が十分ある

- 中部エリアにおける通信建設工事のリソース拡充、現場力強化、拠点の増加にはブランチテクノとのM&Aが必要不可欠

そこで、バディネットは中部エリアへの事業拡大・強化を図るため、ブランチテクノと交渉を開始します。

2024年3月27日には株式譲渡契約を締結し、ブランチテクノはバディネットの子会社となりました。

参考:通信建設テック(R)の株式会社バディネットが株式会社ブランチテクノの株式を取得(子会社化)

兼松によるジェイエムテクノロジーとのM&A

売却側である「ジェイエムテクノロジー」は福岡県福岡市を拠点に、IoTソリューションサービス、半導体製造装置エンジニアリング等を手がける企業です。

一方、買収側は「兼松」で東京都千代田区に本社があり、電子・デバイス、食料、鉄鋼・素材・プラント事業等を幅広く扱う企業です。

兼松は、ジェイエムテクノロジーの次のような強みに注目します。

- ジェイエムテクノロジーは、IoTや半導体製造装置のエンジニアリングサービスに豊富な実績を有する企業である

- ジェイエムテクノロジーが開発する半導体メーカー向けIoTソリューションを、兼松のアセットに組み込めば、半導体製造業におけるIoTを活用した生産効率化、省人化に貢献できる

そこで、兼松はIoTを活用した事業の拡大、付加価値の獲得を目指し、ジェイエムテクノロジーと交渉を開始します。

2023年7月24日には株式譲渡契約を締結し、ジェイエムテクノロジーは兼松の子会社となりました。

参考:ジェイエムテクノロジー株式会社の株式取得に係る株式譲渡契約締結に関するお知らせ

ドゥーファによるフィットとのM&A

売却側である「フィット」は北海道札幌市を拠点に電気・電子回路設計、ソフトウェア開発等を手がける企業で、エコモットの子会社となっています。親会社であるエコモットはIoTインテグレーション事業を展開する企業です。

買収側は「ドゥーファ」で北海道室蘭市に本社を構え、キャリアデザイン事業、DX支援事業を手がける企業です。

エコモットは需要が高まりつつあるIoTインテグレーション事業に専念するため、子会社フィットを売却する企業を探していました。一方、ドゥーファは電気・電子回路設計、ソフトウェア開発への事業の拡大を検討していました。

そこで、エコモットとドゥーファはM&A交渉を開始します。

2023年8月31日には株式譲渡契約を締結し、フィットはドゥーファの子会社となりました。

参考:連結子会社の異動(株式譲渡)及び特別利益計上に関するお知らせ(株式会社フィット)

PCIによるソードとのM&A

売却側である「ソード」は千葉県千葉市を拠点に、組込みPC、周辺機器の販売・設計・製造及び保守サービス等を行う企業で、アスパラントグループ(AG2号投資事業有限責任組合)の傘下に入っていました。

買収側は「PCI」で東京都港区に本社を構え、IoT/IoEソリューション、半導体設計等を手がける企業です。

PCIはソードの次の点に注目します。

- ソードはエンベデッドソリューション事業に実績があり、買収に成功すれば自社のIoT・半導体設計事業等とのシナジー効果が期待できる

- ソード社のハードウェア開発ノウハウと、自社のソフトウェア開発のベストマッチが期待できる

そこでPCIはIoT等の分野の事業拡大・強化を目指し、AG2号投資事業有限責任組合とM&A交渉を開始します。

2020年12月15日には株式譲渡契約を締結し、ソードはPCIの子会社となりました。

ePapyrus Inc.によるクミナスとのM&A

売却側である「クミナス」は東京都渋谷区を拠点に、IoT、セキュリティおよび認証にかかわる技術の開発、コンサルティング等を行う企業です。

一方、買収側は「ePapyrus Inc.」で、米国、英国、韓国に拠点を有するソフトウェア開発会社です。

ePapyrus Incはクミナスの次の点に注目します。

- クミナスはセキュリティ製品の企画・開発の他、IoT、VR/AR、モバイル開発等の新しい技術を積極的に取り入れ、その事業領域を拡大している

- クミナスを買収すれば、ePapyrus Inc.の「e-文書ソリューション」と、クミナスの培ってきたIoT・VR/AR技術の融合でシナジー効果が期待できる

そこでePapyrus Incは更なる技術力の強化を目指し、クミナスと交渉を開始します。

2022年4月29日には株式譲渡契約を締結し、クミナスはePapyrus Incの子会社となりました。現在、クミナスから「イーパピルスソリューションズ」と会社名が変更されています。

大興電子通信によるCAMI&Co.とのM&A

売却側である「CAMI&Co.」は東京都品川区を拠点とし、IoT新規事業開発等を手がける企業です。

一方、買収側は「大興電子通信」で東京都新宿区に本社があり、電気工事、電気通信工事、消防施設工事、労働者派遣事業等を幅広く展開する企業です。

大興電子通信はCAMI&Co.の次の点に注目します。

- CAMI&Co.はIoT新規事業開発に強みを持ち、戦略コンサルティングからハードウェア開発、ソフトウェア開発、保守サポートサービスまでをワンストップで提供する、優秀な企業である

- CAMI&Co.を買収すれば、高い技術力やコンサルティング力を獲得でき、自社の営業力とのシ

ナジーを発揮できる

そこで大興電子通信はIoT事業の強化を目指し、CAMI&Co.と交渉を開始します。

2022年12月8日には、大興電子通信の取締役会でCAMI&Co.の連結子会社化が決議されました。

ソーバルによるユビキタスとのM&A

売却側である「ユビキタス」は東京都新宿区を拠点に、IoTプラットフォームに関連するソフトウェア事業、組込みソフトウェア製品の開発、販売等を行う企業です。

一方、買収側は「ソーバル」で東京都品川区に本社を構え、アプリケーション開発WEB・クラウド開発等のエンジニアリング事業を手がける企業です。

ソーバルはユビキタスの次の点に注目します。

- ユビキタスはIoTプラットフォームに関連するソフトウェア、サービス事業の実績がある

- ユビキタスのIoT技術を譲り受ければ、自社のIoT分野の更なる事業展開が期待できる

そこでソーバルはユビキタス営むIoT向けのハードウェア製品、クラウドサービス、これらを組み合わせたソリューションの開発等、事業の譲り受けを目指し、交渉を開始します。

2017年3月31日には事業譲渡契約を締結、両社は今後ともIoT事業分野で提携していく旨を発表しています。

参考:事業譲受に関するお知らせ

まとめ

今回は、IoT業界のM&A・事業承継の全知識という形で、IoT企業のM&Aにおける売却相場・事例・成功ポイントを解説しました。

モノがインターネットとつながり、新たなサービスを生み出す分野は今後も拡大が予想されます。IoT業界の需要はどんどん高まっていくはずです。

一方で、国内・海外のライバル企業との競争の激化が予測されます。今後、いっそうIoT事業に関連するM&Aが盛んになるでしょう。

M&AはIoT業界の成長戦略として非常に有効な手法ですが、IoT業界の現状も良く考慮して、慎重に話し合いを進める必要があります。

ぜひ今回の記事を参考にIoT企業のM&Aを検討してみてください。