「設計事務所のM&Aにおける売却相場はどのくらい?」

「事業承継を考えているが、設計事務所にとっての成功のポイントは何か?」

多くの設計事務所の経営者や関係者が、このような疑問を抱えている方が多いのではないでしょうか。M&Aや事業承継は、設計事務所の未来を大きく左右する決断です。しかし、専門的な知識がなければ、正しい情報を得ることは容易ではありません。

そこで、M&Aの専門企業である「M&A HACK」が、設計事務所のM&A・事業承継に関する全知識を、わかりやすく解説します。売却相場から、成功のための重要ポイント、そして実際に成功した事例まで、設計事務所のM&Aと事業承継に関心のある方々に役立つ情報を提供いたします。

目次

設計事務所とは

このセクションでは、設計事務所の具体的な定義から始め、設計事務所の業務内容や必要性について解説していきます。

設計事務所の定義とは

設計事務所とは、建築物やインテリア、ランドスケープなどの設計を専門に行う事務所のことを指します。

建築主から依頼を受け、建築物の設計図や仕様書を作成し、施工業者に引き渡すまでの一連の業務を担当します。設計事務所は、建築士事務所登録を行った上で、建築士法に基づいて運営されています。

設計事務所は、業務内容や専門分野によって以下のように大きく分類されます。

| 種類 | 説明 |

| アトリエ系設計事務所 | 個人の建築家が主宰し、建築家個人の作家性を強く反映した設計を行う。 |

| 組織系設計事務所 | 数人から数十人、数百人の建築家が在籍し、賃貸ビルのような多くの人に向けたデザインを行う。シンプルで洗練されたデザインを限られた予算の中で創り出す。 |

| ハイブリッド系設計事務所 | アトリエ系と組織系の特徴を併せ持つ設計事務所。 |

| 意匠設計事務所 | 建物の外観や内装のデザイン設計を行う。 |

| 構造設計事務所 | 耐震・耐荷重など、安全安心を守るための設計を行う。 |

| 設備設計事務所 | 電気設備や衛生設備などインフラの設計を行う。 |

設計事務所は、それぞれ特有の役割と専門性を持ち、建築プロジェクトにおいて重要な機能を果たします。

設計事務所の主な業務内容

設計事務所の業務内容には、建築プロジェクトの初期段階から完成まで、多岐にわたる業務が含まれます。業務内容は以下の通りです。

| 種類 | 説明 |

| 建築主のヒアリング | 建築主のイメージをヒアリングで聞き出し、コンセプトを作りあげる。 |

| 基本設計 | コンセプトをもとに、建物のボリュームや配置、機能などの基本的な設計を行う。 |

| デザイン業務 | 内観や外観に加え、コンセプトなどの居住区間のデザインを考える。 |

| 設計業務 | 設計デザイン・コンセプトを元に建築設計図を作成する。 |

| 確認申請業務 | 建物を建てるためには、事前に自治体もしくは確認検査機関に書類を提出し許可をもらう必要があり、この書類のことを「確認申請書」といい、建主に代わって確認申請業務を代行する。 |

| 工事監理 | 工事が始まり、設計図書の内容どおりつくられているか、手抜き工事がないかをチェックする。 |

| 企画調査 | 建物調査(既存建物の構造調査、立て替え・改修についてのアドバイス)を行う。 |

なぜ設計事務所が必要なのか

建築物を建てる際には、デザイン性、機能性、安全性、経済性など、さまざまな要素を考慮する必要があります。

設計事務所は、これらの要素をバランスよく組み込んだ設計を行うことで、建築主の満足度を高め、社会的に価値のある建築物を生み出すことができます。

また、法律や規制に適合した設計を行うことで、トラブルを未然に防ぐ役割も果たしています。

設計事務所業界の市場動向と市場規模

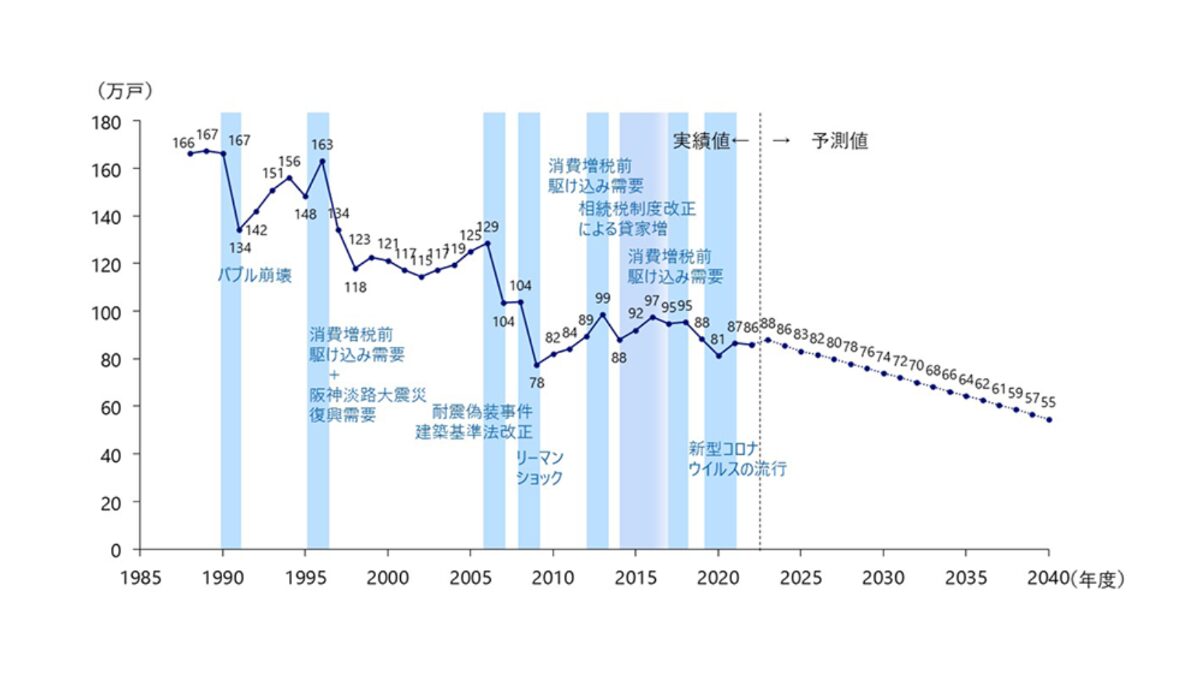

株式会社野村総合研究所「2040年度の新設住宅着工戸数は55万戸に減少」より

株式会社野村総合研究所「2040年度の新設住宅着工戸数は55万戸に減少」より

M&Aにおいて業界の現状とこれからを理解しておくことは非常に重要です。そこで、ここでは、設計事務所の動向と今後について解説していきます。ぜひ参考にしてください。

設計事務所業界が持つ課題

設計事務所業界は、建設業界の動向に大きく影響を受けます。近年は、建設需要の変動や人手不足、技術者の高齢化などが課題となっています。

また、海外企業との競争激化や、ITの活用が遅れているといった問題もあります。これらの課題に対応しつつ、質の高い設計サービスを提供していくことが求められています。

市場動向と将来予測

設計事務所業界の市場動向については、いくつかの重要なポイントが挙げられます。まず、新設住宅着工戸数の減少が指摘されています。少子高齢化や人口減少の影響で、新設住宅着工戸数は年々減少傾向にあります。

野村総合研究所によると、新設住宅着工戸数は2022年度の86万戸から、2030年度には74万戸、2040年度には55万戸と減少していく見込みです。この減少は、持家、分譲住宅、貸家(給与住宅を含む)の全てのカテゴリで見られます。

一方で、リフォーム市場に関しては、2022年の住宅リフォーム市場規模は7.3兆円で、2023年は7.4兆円に成長すると予測されています。この成長は、団塊ジュニア世代のリフォーム需要増加やリフォーム単価の上昇によるものです。

野村総合研究所は、広義のリフォーム市場規模が今後もわずかながら成長を続け、2040年には8兆円台後半になると見込んでいます。

設計事務所業界の成長機会

設計事務所業界には、今後の社会情勢の変化に伴い、他にも成長の機会があります。例えば、環境性能や防災性能など、建築物の質へのニーズが高まっていることから、高付加価値な設計サービスが求められています。

また、海外市場の開拓や、リノベーション・リユース分野での需要拡大も期待できます。ITを活用した生産性の向上や、他業種とのコラボレーションによる新たなビジネスモデルの創出なども、成長につながる可能性があります。

競争状況と市場の特徴

設計事務所業界は、大手企業から中小・小規模の事務所まで、多数のプレイヤーが存在する市場です。大手企業は豊富な人材と高い技術力を武器に、大規模プロジェクトを受注しています。

一方、中小・小規模事務所は、地域密着型の営業や特定分野に特化したサービスで差別化を図っています。また、設計料の低下やデザインコンペの普及など、価格面での競争も激しくなっています。

設計事務所業の動向と今後

設計事務所業界におけるM&Aの動向について解説します。これから設計事務所のM&Aを検討している人は、ぜひ情報の一部として参考にしてください。

技術革新が業界に与える影響

AI、VR、BIMなどの技術革新は、設計事務所業界に大きな影響を与えています。例えば、AIを活用した設計支援ツールの登場により、設計の効率化や品質の向上が期待できます。VRやARを用いたプレゼンテーションは、建築主との合意形成をスムーズにします。

BIMは、設計から施工、維持管理まで一貫したデータ管理を可能にし、生産性の向上につながります。こうした技術を積極的に取り入れることで、競争力を高めていくことが重要です。

持続可能性とエコデザインの重要性

持続可能な社会の実現に向けて、建築物の環境性能への関心が高まっています。設計事務所には、省エネルギー、再生可能エネルギーの活用、長寿命化、リサイクル材の使用など、環境に配慮した設計が求められています。

また、自然環境と調和したデザインや、地域の文化を尊重したデザインなど、エコデザインの観点も重要になっています。こうした取り組みは社会的責任を果たすとともに、設計事務所の付加価値を高めることにつながります。

新興市場でのビジネスチャンス

アジアを中心とした新興国では、都市化の進展により建設需要が拡大しています。日本の設計事務所にとって、これらの市場は大きなビジネスチャンスといえます。

ただし、現地の文化や慣習、法規制などを理解し、それに適応したサービスを提供することが求められます。現地企業とのパートナーシップを構築することも、成功のカギとなります。

新興市場への進出はリスクを伴う一方で、設計事務所の成長を加速する可能性を秘めています。

リモートワークと業務効率化のトレンド

新型コロナウイルス感染症の影響により、設計事務所でもリモートワークが急速に広がっています。クラウドサービスやWeb会議ツールを活用することで、場所や時間に縛られない柔軟な働き方が可能になります。

また、設計業務のデジタル化が進むことで、コミュニケーションの効率化や、データの共有・管理の円滑化も期待できます。

一方で、セキュリティ対策や社員のマネジメントなど、新たな課題への対応も必要です。リモートワークを前提とした業務体制の構築が、今後の設計事務所の競争力を左右すると考えられます。

設計事務所業界のM&Aの動向

設計事務所業界におけるM&Aの動向について解説します。これから設計事務所のM&Aを検討している人は、ぜひ情報の一部として参考にしてください。

設計事務所業界のM&Aの売却相場

設計事務所のM&Aにおける売却相場は、事業規模や事業の将来性などによって大きく変動します。

そのため、一概に特定の金額を示すことは難しいですが、設計事務所の価値を算出する際には、主に以下の3つのアプローチが用いられます。

- コストアプローチ(時価純資産法):企業の資産と負債を現在価値に換算して差し引き、その結果としての純資産の価値を算出します。この方法は、特に資産価値が高い企業や、事業が停滞しているが資産価値が高い企業の評価に適しています。

- インカムアプローチ(DCF法):将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて算出します。将来の収益性を重視する評価方法であり、成長性が見込まれる企業や安定した収益を上げている企業の評価に適しています。

- マーケットアプローチ(類似会社比較法):市場における類似企業の取引事例や株価などを参考にして企業価値を算出します。市場データに基づくため、実際の取引価格に近い評価が可能ですが、類似する企業のデータが必要となります。

設計事務所のM&Aにおける売却相場を具体的に知りたい場合は、上記のアプローチを用いて、自社の事業規模や将来性、市場環境などを考慮した上で、専門のM&Aアドバイザーや評価機関に相談することが重要です。

また、M&Aの相場は時期や市場環境によっても変動するため、最新の情報を得ることも大切です。

最近のM&A事例とその影響

近年の設計事務所業界のM&Aでは、競争構造に大きな影響を与えています。事業多角化や専門性の強化により、総合的なサービスを提供できる企業が増加しています。

建設業界内でのM&Aにより、設計と施工の垣根が低くなり、業界の枠組みが変化しつつあります。設計事務所のM&Aは、事業の多角化、専門性の強化、事業領域の拡大など、企業成長のための有効な戦略です。

M&Aを通じて新たな技術や人材を獲得し、市場での競争力を高めることが可能になります。さらに、後継者問題の解決や事業の継続性を確保する手段としても活用されています。

設計事務所におけるM&Aのトレンドと未来予測

設計事務所業界では、今後もM&Aの流れが加速すると予想されます。特に、後継者不在や人材確保の難しさを背景に、事業承継を目的としたM&Aが増加すると考えられます。

また、海外市場の開拓や、新しい技術・サービスの獲得を狙ったM&Aも活発化すると予想されます。異業種からの参入や、業種の垣根を越えた統合なども起こり得ます。

一方で、M&Aには、文化や組織の融合、ブランドの維持など、克服すべき課題も多くあります。M&Aを成功に導くためには、戦略的な判断と、綿密な計画に基づいた実行が不可欠です。

そのため、M&Aを行う際には、専門家のアドバイスを受けるなど、慎重に進めることが求められます。M&Aを上手く活用することで、設計事務所は、競争力を高め、持続的な成長を実現することができるでしょう。

設計事務所のM&Aをするメリット

設計事務所のM&Aにおいてのメリットを売却側・買収側の両方から解説します。メリットを元にして設計事務所のM&Aを検討してください。

| 売却側のメリット | 買収側のメリット |

|

|

売却側のメリット

設計事務所業界における売却側のメリットは、以下の通りです。

- 資本力の強化

- ビジネスモデルの多様化

- 経営リスクの分散

- 後継者問題の解決

- 新たな顧客層へのアクセス

それぞれ詳しく解説していきます。

資本力の強化

設計事務所をM&Aで売却することで、売却資金を獲得し、資本力を強化することができます。この資金は、新しい事業への投資や、設備の更新、人材の確保などに活用できます。

特に、中小規模の事務所にとって、M&Aによる資金調達は、金融機関からの借り入れに比べて、返済の負担が少ないというメリットがあります。

ビジネスモデルの多様化

買収先企業の経営資源を活用することで、自社の事業領域を拡大し、ビジネスモデルの多様化を図ることができます。例えば、住宅設計に特化していた事務所が、商業施設の設計を手がける会社と統合することで、新たな市場に参入することができます。

また、買収先の営業網を活用することで、これまでアクセスできなかった顧客層にアプローチすることも可能になります。

経営リスクの分散

複数の事業を手がけることで、特定の分野での需要変動などのリスクを分散することができます。

例えば、オフィスビルの設計を中心としていた事務所が、病院や学校など、公共施設の設計を行う会社と統合することで、景気変動の影響を受けにくい事業ポートフォリオを構築できます。

リスク分散は、経営の安定化につながり、長期的な成長を可能にします。

後継者問題の解決

中小規模の設計事務所では、後継者不在が深刻な経営課題となっているケースが少なくありません。M&Aにより、経営を引き継ぐ人材を確保することができます。

買収先企業の経営陣から、新たな視点や手法を学ぶことで、自社の経営体制を強化することもできます。M&Aは、事業の存続と発展に向けた有効な選択肢のひとつといえるでしょう。

新たな顧客層の獲得

買収先企業が持つ顧客基盤を活用することで、新たな顧客層を獲得することができます。例えば、大手企業を顧客に持つ事務所と統合することで、大規模プロジェクトの受注機会が拡大します。

また、異業種の企業と提携することで、これまでにない斬新なデザインやサービスを提供することも可能になります。M&Aは、事業の成長に向けた新たな販路の開拓につながります。

買収側のメリット

設計事務所業界における買収側のメリットは、以下の通りです。

- 市場シェアの拡大

- 技術や特許の獲得

- 人材と知識の獲得

- 新サービスの迅速な展開

- 経営の効率化とコスト削減

それぞれ詳しく解説していきます。

市場シェアの拡大

競合他社を買収することで、市場でのシェアを拡大することができます。シェアの拡大は、価格交渉力の強化や、ブランド力の向上につながります。

規模の経済を働かせることで、コストの削減や、利益率の改善が期待できます。M&Aは、短期間で市場での地位を高めるための有力な手段といえます。

技術や特許の獲得

買収先企業が持つ独自の技術や特許を獲得することで、自社の競争力を高めることができます。例えば、環境性能に優れた設計技術を持つ会社を買収することで、脱炭素社会に対応した建築物の提案が可能になります。

特許を活用することで、他社との差別化を図ることもできます。M&Aは、自社の技術力を向上させる有効な手段のひとつです。

人材と知識の獲得

設計事務所にとって、優秀な人材の確保は重要な経営課題です。M&Aにより、即戦力となる人材を獲得することができます。特に、特定分野に精通した専門家や、豊富な経験を持つベテラン社員は、自社の設計力の向上に大きく貢献します。

買収先企業の持つノウハウや知識を吸収することで、自社の組織力を強化することもできます。

新サービスの迅速な展開

新しい事業を立ち上げる際、自社だけで全てを行うのは容易ではありません。買収先企業の経営資源を活用することで、新サービスを迅速に展開することができます。

例えば、インテリア設計の会社を買収することで、トータルなデザイン提案が可能になります。他にも、海外の設計事務所を買収することで、グローバル市場への参入を加速することもできます。

経営の効率化とコスト削減

業務プロセスや組織の統合により、経営の効率化を図ることができます。例えば、設計部門と営業部門の連携を強化することで、顧客ニーズに迅速かつ的確に対応できるようになります。

また、間接部門の統合により、コストの削減が期待できます。M&Aは、事業の最適化とコスト構造の改善に寄与します。

設計事務所のM&Aの注意点

設計事務所のM&Aを行う際の注意点を解説します。設計事務所のM&Aを行う際の注意点は、以下の通りです。

文化的・組織的な適合性の検討

M&Aを行う際には、自社と買収先企業の文化や価値観、業務スタイルなどの適合性を十分に検討する必要があります。設計事務所は、創造性や独自性を重視する傾向があるため、企業文化の違いが大きな障壁となることがあります。

組織構造や意思決定プロセスの違いも、統合後の運営に影響を及ぼします。文化的・組織的なギャップを埋めるための施策を事前に検討しておくことが重要です。

適正な評価額の算定

買収先企業の適正な評価額を算定することは、M&Aを成功に導く上で極めて重要です。設計事務所の価値は、財務諸表だけでなく、人的資産や知的財産、ブランド力なども考慮する必要があります。

将来の事業計画や市場環境の変化も加味して、長期的な視点から評価を行うことが求められます。評価額の算定は、専門家の助言を得ながら、慎重に進めることが非常に重要です。

契約前のデューデリジェンスの徹底

買収先企業の実態を正確に把握するために、契約前のデューデリジェンスを徹底的に行う必要があります。設計事務所の場合、プロジェクトの進捗状況や、契約関係、知的財産権などを詳細に調査することが重要です。

また、訴訟リスクや環境規制への対応状況なども確認が必要です。デューデリジェンスにより、買収に伴うリスクを事前に把握し、対策を講じることができます。

統合後のコミュニケーション戦略

M&Aを行った後は、両社の社員や顧客に対して、適切なコミュニケーションを行うことが重要です。統合の目的や将来のビジョンを明確に示し、不安を払拭することが求められます。

特に、設計事務所の場合、設計者の創造性を尊重しつつ、協働体制を構築することが不可欠です。また、顧客に対しては、サービスの継続性や品質の維持について、丁寧に説明することが必要です。統合後のコミュニケーションは、M&Aの成否を左右する重要な要素といえます。

設計事務所におけるM&Aを成功させるためのポイント

設計事務所におけるM&Aを成功させるためのポイントを解説します。設計事務所におけるM&Aを成功させるためのポイントは、以下の通りです。

- M&A戦略の立案

- 相場価格の把握

- PMI(統合後プロセス)の確立

それぞれ詳しく解説していきます。

M&A戦略の立案

M&Aを行う前に、自社の経営課題や成長戦略を明確化し、M&Aの目的を具体的に設定することが重要です。買収先企業の選定基準や、統合後のビジョンを策定し、関係者で共有することが求められます。

M&Aの進め方やスケジュール、体制なども事前に計画しておく必要があります。しかし、設計事務所がM&Aを単独で行うことには、いくつかのデメリットがあります。

例えば、M&Aの経験不足から、適切な買収先の選定や価格交渉が難しい場合があります。複雑な法的手続きや財務的な評価に対応することが困難なケースもあるでしょう。

相場価格をよく理解しておく

M&Aを行う際には、設計事務所の相場価格を十分に理解しておくことが重要です。業界動向や競合他社の事例などを調査し、適正な価格水準を把握することが求められます。買収先企業の特性や将来性なども考慮し、柔軟に価格交渉を行うことも必要です。

しかし、設計事務所が単独でM&Aを行う場合、相場価格の把握が難しいことがあります。特に、市場データが少ない場合や、買収先企業の評価が複雑な場合は、適正な価格を判断することが困難です。

PMI(統合後プロセス)の確立

M&Aを行った後は、PMIを確実に実行することが重要です。組織や業務プロセスの統合、人事制度の見直し、情報システムの統合など、さまざまな課題に取り組む必要があります。特に、設計事務所の場合、設計品質の維持・向上や、人材の融和に注力することが求められます。

しかし、設計事務所がM&Aを単独で行う場合、PMIが十分にできないリスクがあります。統合作業の経験不足から、組織や業務プロセスの統合がうまくいかない可能性があるのです。他にも、文化的な違いから人材の融和が難しいケースもあるでしょう。

こうしたデメリットを回避するためには、M&A仲介会社のサポートが欠かせません。M&A仲介会社は、PMIの豊富な経験を持ち、統合作業を円滑に進めるためのアドバイスを提供してくれます。また、組織や人材の融和を促進するための施策も提案してくれるため、設計事務所はスムーズなPMIを実現することができるのです。

「M&A HACK」は、戦略策定から買い手の紹介まで、M&A取引を完全成功報酬制でサポートする仲介サービスです。当サービスでは、リスクを気にすることなく、一貫した支援を提供しています。初めてのご相談は無料ですので、ご興味のある方はぜひ下記からお問い合わせください。

無料相談のご予約:

https://sfs-inc.jp/ma/contact

設計事務所業のM&Aにおける成功事例

設計事務所業界におけるM&Aの成功事例を紹介します。これから設計事務所業界におけるM&Aを検討している人は、ぜひ参考にしてください。

テクノプロ・グループによる株式会社トクオのM&A

2018年7月にテクノプロ・グループが、株式会社トクオを子会社化した事例です。

テクノプロ・グループは、技術者派遣を中心に事業を展開している企業グループで、特に建設領域での施工管理を主力業務としています。新中期経営計画で高付加価値化を推進する戦略を打ち出しており、事業の多角化を図り、技術者のスキルアップを目指しています。

株式会社トクオは、愛知県、三重県、東京都、大阪府に拠点を置く企業で、建築リニューアル領域における調査、耐震診断、設計・監理を主な業務としています。22名の有資格者を含む総勢35名の技術者を擁し、調査から設計までを自社で行うことにより、高い収益性を誇っています。

このM&Aの主な目的は、テクノプロ・グループが建設領域での事業多角化を図り、技術者の高付加価値化を推進することとしています。

株式会社池下設計による株式会社蒼設備設計のM&A

2019年4月に、株式会社池下設計が株式会社蒼設備設計の全株式を取得し、子会社化した事例です。

株式会社池下設計は、建築設計、生産設計(施工図)、施工管理の各段階で、部分的な関与に留まらず、問題を全体的に理解し、最適な技術ソリューションを提供しています。

株式会社蒼設備設計は、東京都品川区に本社を置く企業で、建築設備の設計・監理を中心に、省エネルギーコンサルティングやファシリティマネジメントなども手がけている企業です。

このM&Aの主な目的は、株式会社池下設計が自社の元請・請負事業を強化し、営業面や人材採用面でのシナジー効果を生み出すことにあります。また、株式会社蒼設備設計のさらなる発展を支援し、グループ全体の企業価値を高めることを目指すとしています。

フェイスネットワークとザ・スタイルワークスのM&A

2019年11月に、株式会社フェイスネットワークが、ザ・スタイルワークス株式会社を100%子会社化した事例です。

株式会社フェイスネットワークは、東京都渋谷区に本社を置き、城南3区エリア(世田谷区、目黒区、渋谷区)を中心に新築一棟マンションを通じた不動産投資支援事業を行っています。全プロセスを自社で管理するワンストップサービスを提供し、特に城南3区エリアでの新築一棟RCマンション竣工棟数はNo.1を誇ります。さらに、コンセプト住居やシェアオフィス、不動産小口化商品事業など、多角的なサービスを展開しています。

ザ・スタイルワークス株式会社は、東京都渋谷区に所在し、2019年4月に設立されました。建築設計並びに企画販売、コンサルティング業務を中心に、一級建築士事務所として活動しています。デザイン性の高い設計や企画ノウハウを持ち、人と社会の豊かなコミュニティを作ることを目的としています。

このM&Aの主な目的は、デザイン性の高い設計や企画ノウハウを持つザ・スタイルワークスと、高い物件開発力を誇るフェイスネットワークが共に取り組むことにより、デザイン性をさらに高め、開発力とブランド力の向上を図ることとしています。

参考:不動産投資支援事業の「フェイスネットワーク」 岩切剣一郎率いる「ザ・スタイルワークス」を子会社化~カリフォルニア工務店で培った唯一無二のデザイン力を味方に~

日本工営株式会社(完全子会社であるBDP Holdings Limited)によるPattern Design LimitedのM&A

日本工営株式会社の完全子会社であるBDP社が、英国の建築設計会社Pattern Design Limited社の株式を100%取得した事例です。

BDP Holdings Limited(BDP社)は、1961年に設立された英国マンチェスターに本社を置く建築設計会社です。歴史的建造物の改修や鉄道駅舎の改修、教育施設や医療施設の計画・設計に定評があります。BIM技術の先駆けとしても知られ、世界的に著名なプロジェクトを数多く手掛けています。

Pattern Design Limited(Pattern社)は、2009年に設立されたロンドンに本社を置く建築設計会社です。特にスポーツセクターに特化し、FIFAワールドカップカタール2022のスタジアムなど、世界的に有名なスポーツ施設の設計を行っています。BIM技術にも強く、都市開発分野での実績も豊富です。

このM&Aの主な目的は、BDP社とPattern社が持つスポーツセクターにおける高度なノウハウや経験を共有し、専門性を高めることです。BDP社のグローバルな拠点やネットワークを活用し、スポーツセクター市場での設計・エンジニアリング事業の拡大を目指すとしています。

さらに、Pattern社のBIM技術や都市開発分野での経験を、日本工営グループ全体で共有し、持続的成長と企業価値の向上を図ることも目的としています。

参考:英国BDP社のPattern Design Limited社株式取得に関するお知らせ

株式会社パルマによる令和エンジニアリング株式会社のM&A

2021年2月に株式会社パルマが、令和エンジニアリング株式会社を子会社化した事例です。

株式会社パルマはセルフストレージ施設の開発販売などを行うターンキーソリューションサービスを提供する企業です。「Keep it」ブランドを通じてセルフストレージ施設の新築開発事業を拡大し、既存ビルや施設の再利用・転用を推進しています。

令和エンジニアリング株式会社は、2019年4月10日に設立された会社で、東京都調布市に所在します。主に中堅の不動産・建築業者出身者が立ち上げた企業で、首都圏エリアを中心にマンション、商業施設、セルフストレージなどさまざまなプロジェクトの設計監理・施工事業を展開しています。

このM&Aの主な目的は、セルフストレージ施設の企画・開発力をさらに強化し、令和エンジニアリングの設計監理・施工事業の事業量を拡大することです。両社の連携による設計・施工ノウハウとセルフストレージ運営ノウハウの掛け合わせにより、効果的なセルフストレージ施設供給・運営サービスを提供することにあります。

これにより、セルフストレージ事業者、投資家、利用者に対し、一段と付加価値の高いソリューションの提供が可能となることを目指すとしています。

参考:令和エンジニアリング株式会社の第三者割当増資引受による株式の取得 (子会社化)・連結決算移行に関するお知らせ

株式会社サンキによる株式会社アークテクノのM&A

2021年12月に、株式会社サンキが株式会社アークテクノの発行済み株式100%を取得し、子会社化した事例です。

株式会社サンキは、香川県に本社を置く、日立製作所の総合特約店です。同社は、四国で唯一の日立総合特約店として、企業や家庭向けに日立製品の販売や保守保全等のサービスメンテナンスを提供しています。

株式会社アークテクノは、1984年4月に設立された香川県高松市に本社を置く企業です。建築設備や環境設備の計画、設計、監理をはじめ、省エネや新エネルギー利用のコンサルティング、建物設備の劣化診断、長寿化コンサルティングなど幅広いサービスを提供しています。豊富な製品知識を有し、香川県内だけでなく中四国から関東一円にわたるプロジェクトに携わってきました。

このM&Aの主な目的は、設計業務や積算業務を内製化し、人材育成を通じて技術商社としての総合力を高めることとしています。

参考:株式会社アークテクノ 株式譲渡契約締結(子会社化)に関するお知らせ

NJSによる冨洋設計の子会社化

2022年6月に、株式会社NJSが冨洋設計株式会社の発行する株式の一部を取得し、冨洋設計がNJSグループに参加することとなった事例です。

株式会社NJSは、1951年9月3日に設立された東京都港区に本社を置く企業で、水と環境に関するコンサルティング、インスペクション、ソフトウェア事業等を主な事業内容としています。

冨洋設計株式会社は、1972年2月25日に設立された東京都墨田区に本社を置く企業で、上下水道及び農業土木コンサルティングを主な事業内容としています。。

このM&Aの主な目的は、インフラの老朽化、災害激化、脱炭素社会への移行など事業環境の変化に対して、冨洋設計とNJSの協業により変化への対応を加速し、両社の発展を図ることです。

また、冨洋設計はNJSのソフトウェア、ドローン、オペレーション事業などを活用して事業領域を拡大し、水道事業の強化、農業土木分野への進出、ソフトウェアやツールの普及拡大、人材確保と育成の強化、新技術や新業態事業の対応力の強化などを目指しています。

ERIホールディングス株式会社による株式会社北洋設備設計事務所のM&A

2023年5月に、ERIホールディングス株式会社が株式会社北洋設備設計事務所(以下、「HEP社」という)の全株式を取得し、子会社化した事例です。

ERIホールディングス株式会社は、住宅・建築物に関する第三者検査機関として、安全・安心な街づくりに貢献する社会的な使命を持っています。建築分野から土木インフラ関連や環境関連分野に至る広いフィールドでの活動を目指し、事業領域の拡大を模索しています

HEP社は、1966年10月18日に設立された北海道札幌市中央区に本社を置く企業です。公共建築物の設計・施工監理、省エネ診断、耐震診断、補償コンサルタントなどを主な事業内容としています。長年にわたり公共事業の推進に貢献してきた経験を持ち、公共建築に特化した建築設計事務所として地域社会に貢献しています。

このM&Aの主な目的は、公共建築に特化したHEP社の能力を活用し、公共建築物の設計業務や建築ストックの調査診断・省エネ診断などの業務を強化することです。これにより、北海道地域の社会基盤整備への貢献と同時に、ERIホールディングスグループの企業価値の向上を目指すとしています。

参考:ERIホールディングス株式会社による株式会社北洋設備設計事務所のM&A

まとめ

設計事務所業界では、M&Aが活発化しています。M&Aには、事業拡大や経営課題の解決など、さまざまなメリットがあります。一方で、文化的・組織的な適合性や、適正な評価額の算定など、注意すべき点も多くあります。M&Aを成功させるためには、戦略的な視点と綿密な計画が不可欠です。

設計事務所がM&Aを検討する際には、自社の経営ビジョンや成長戦略を明確化した上で、買収先企業の選定や価格交渉に臨むことが重要です。PMIにおいては、設計品質の維持・向上や、人材の融和に注力することが求められます。M&Aは、設計事務所の新たな成長機会を切り拓く有力な手段といえるでしょう。

M&Aは、設計事務所の将来を左右する重要な経営判断です。市場動向や自社の強みを冷静に分析し、専門家の助言を得ながら、最適な選択を行うことが重要です。当社のM&A仲介サービス「M&A HACK」では戦略実行・買い手紹介を完全成功報酬でリスクなしの報酬形態で一気通貫対応しています。初回の相談は無料ですのでお気軽に下記よりご相談ください。

無料相談のご予約:

https://sfs-inc.jp/ma/contact

株式会社野村総合研究所「

株式会社野村総合研究所「