「音楽会社のM&Aにおける動向は?」

「音楽会社のM&Aについて知りたい」

この記事をご覧の方は、上記のような疑問をお持ちの人が多いのではないでしょうか。

実際に現状「音楽会社 M&A」等と検索しても、信憑性に欠ける記事や専門家が執筆した解読が難解な記事しかなく、素人が目にしても理解できない記事が多いです。

そこで、今回はM&Aの専門企業である「M&A HACK」が、音楽会社のM&Aについて分かりやすく簡潔に解説します。

音楽会社におけるM&Aの売却相場や成功ポイントについても詳しく解説するので、音楽会社のM&Aに興味のある人は、ぜひ参考にしてください。

目次

音楽会社の種類とビジネスモデル

音楽会社とは、マスター音源の原板権を軸としたビジネスを手掛ける企業のことです。音楽会社は、主に以下の3つの種類に分かれています。

- 音楽プロダクション

- レコード会社

- 音楽出版社

音楽会社の主な業務内容は、アーティストが作曲した音源をCD・ダウンロード・ストリーミングで再生するファイルを作成し、ユーザー(消費者)へ届けることです。

音楽業界の歴史は古いですが、次代と共にニーズも変化を遂げています。下記では、それぞれのビジネスモデルに関して詳しく解説していきます。

音楽プロダクション

音楽プロダクションとは、アーティストやミュージシャンのマネジメントや音楽制作を手掛ける企業のことです。

音楽プロダクション企業では、主に以下のような業務を行っています。

| 業務内容 | 概要 |

| アーティストのマネジメント |

|

| 音楽制作 |

|

| ライブ・イベントの企画・運営 |

|

| メディアプロモーション |

|

音楽プロダクションは、アーティストの活動全般を支える存在です。音楽業界をけん引する存在であることから、業界内での立ち位置も上位にあります。

レコード会社

レコード会社とは、楽曲やアルバムの制作・販売・流通・プロモーションを行う企業のことです。レコード会社は、別名「音楽レーベル」とも呼ばれます。

レコード会社(音楽レーベル)の主な業務は、以下の通りです。

| 業務内容 | 概要 |

| 音楽制作(楽曲・アルバムの企画・制作) |

|

| 音楽の販売・流通 |

|

| プロモーション(宣伝活動) |

|

| 著作権管理 |

|

音楽プロダクションは、アーティストの育成・マネジメントが主たる業務である一方、レコード会社は、音楽の制作・販売・流通・プロモーションなどが主な役割です。

レコード会社は、アーティストが制作した楽曲を広める役割を持ちます。テレビ・ラジオ・SNSなどを通じて楽曲を広めることが、レコード会社の存在意義です。

音楽出版社

音楽出版社とは、音楽の著作権を管理し、楽曲の使用許諾や収益化をサポートする企業のことです。音楽出版社の主な業務は、以下の通りです。

| 業務内容 | 概要 |

| 著作権管理 |

|

| 著作権使用許諾・収益化 |

|

| プロモーション・楽曲提供 |

|

| 著作権の保護・法的対応 |

|

音楽出版社は、作詞家・作曲家(クリエイター)と契約し、楽曲の権利を管理することが主たる業務です。これにより、著作権使用料(印税)を得る仕組みになっています。

音楽会社(業界)の市場動向

音楽会社(業界)における市場動向を解説していきます。

世界の音楽市場は成長予測

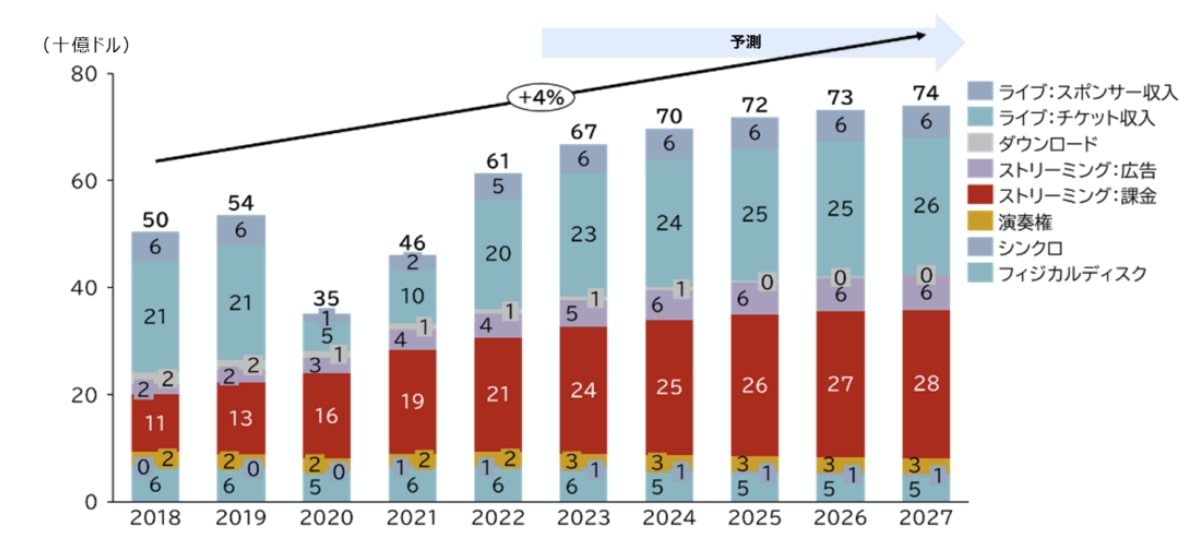

経済産業省の調査によれば、世界の音楽市場は人口増加の背景として、今後も成長すると予測されています。2018年から2027年までCAGR4%の増加予測です。

世界市場における音楽の流通は従来のCDなどの音楽ソフトから、ストリーミングサービスに移行しつつあるのが特徴です。

また市場の約4割をライブエンタメが占めており、国内のみならず海外の需要に目を向けたプロモーションが必要となっています。

こうした背景から国内の音楽業界では、大手音楽プロダクション・レーベルを中心に海外への進出が加速していく予想です。

ストリーミングサービスの市場が拡大

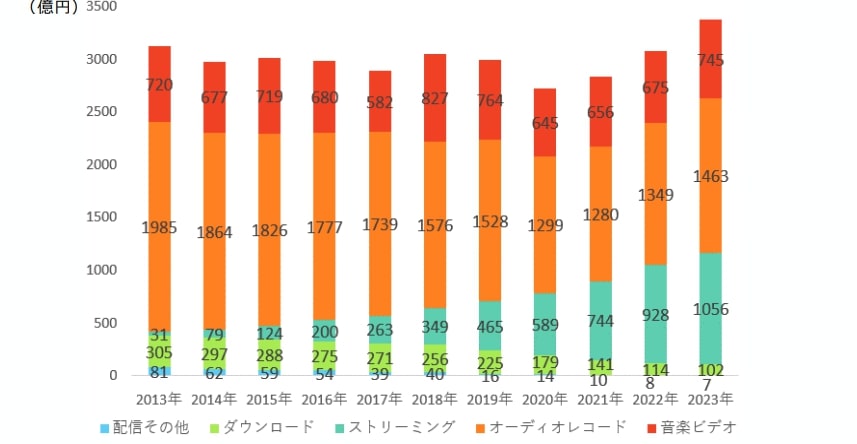

日本の音楽市場は、現在も「オーディオレコード」が市場をけん引している状況です。そんな中、ストリーミングサービスの規模が拡大傾向にあります。

経済産業省の調査によれば、2018年には349億円であったストリーミングサービスの市場は、2023年には1056億円となっており、5年間で約3倍もの市場成長を起こしています。

今後もストリーミングサービスの成長は加速していくとされており、業界各社はストリーミングサービスの普及に対応するための戦略が求められている状況です。

大型ライブが回復傾向にある

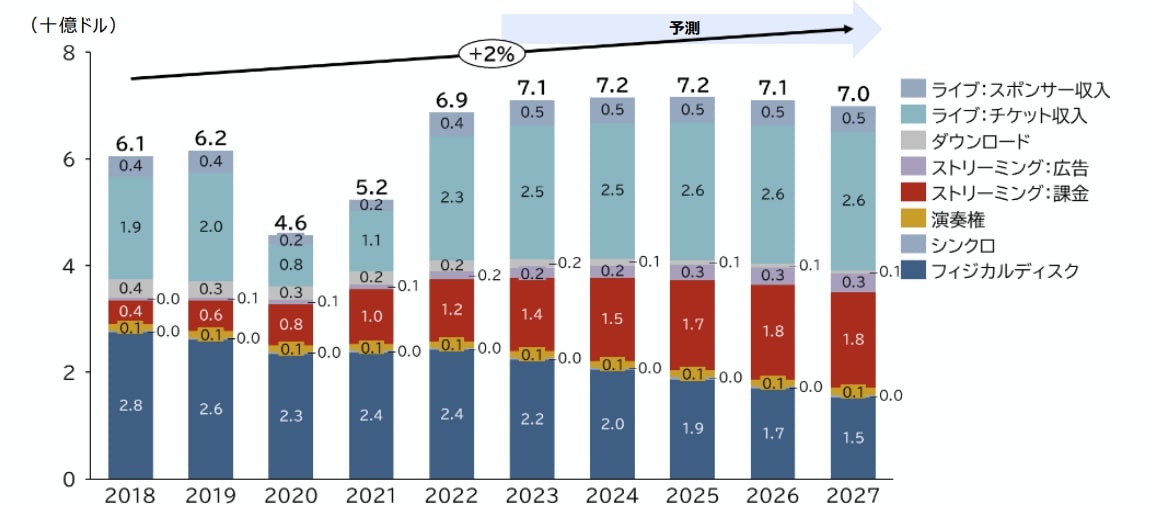

新型コロナウィルス(COVID-19)の発生により、2019年から2020年の1年間でライブエンタメ市場は80%以上の縮小を記録しました。

しかし2022年から2023年の音楽業界はコロナ禍による行動制限が緩和されたことで、大型ライブが再開され、市場は再び回復傾向にあります。

経済産業省の調査によれば、2023年から2025年の3年間における成長率は0.9%です。今後はオンラインライブの普及も追い風となり、ライブエンタメ市場は活性化される予想です。

音楽会社(業界)が抱える課題

音楽会社(業界)が抱える課題について解説していきます。

国内市場の成長鈍化

世界の音楽市場が成長傾向にある一方、世界と比べ日本の音楽市場の成長は鈍化しているとされています。

経済産業省の調査によれば、2023年の国内音楽市場規模は71億ドルとなっており、3年後の2026年も同じ71億ドルの市場規模に留まる予測です。

日本の音楽市場における成長が鈍化傾向にある要因のひとつが、少子化による人口減少とされています。

世界の人口が増加し、世界的規模での音楽市場は拡大予測である一方で、人口減少が予測される国内音楽市場の成長は鈍くなる予想です。

ビジネスモデルの多様化への対応

現代の音楽会社が抱える大きな課題のひとつが、ビジネスモデルの多様化です。これまで日本の音楽市場は、オーディオレコードがほとんどを占めていました。

しかし近年のスマートフォンアプリの普及などにより、ストリーミングサービスが一気に活性化されています。

さらにオンラインライブなども活性化しており、これまでのビジネスモデルを運用しているだけでは、市場の需要変化に付いていけない危険性が高いです。

そのため、大手レコード会社を中心に、ストリーミングサービスなどニーズの高いビジネスモデルが普及を始めています。

今後もニーズは刻々と変化することが予測されており、音楽業界各社は市場ニーズの変化によるビジネスモデル多様化に苦戦している状況です。

海外企業の参入

音楽業界の主な販売チャネルは、音楽ソフト(CDなど)・ダウンロード・配信型ストリーミングなどです。

これらの販売チャネルにおいて、現在海外企業の参入が目立っています。それぞれのチャネルにおいて、以下の海外企業が国内市場に参入しました。

| レコード会社 |

|

| 音楽配信 |

|

なかでも、音楽配信チャネルでの海外企業参入が顕著です。国内の大手音楽関連会社との業務提携などの戦略を用いることで、今後も国内市場への参入が予測されます。

資金力・人的資源・ブランド力に長けた外資系大手音楽会社の参入は、国内企業にとって大きな課題です。資源で勝る海外企業に対抗するための戦略が求められています。

音楽会社(業界)のM&Aにおける動向

現在、音楽会社(業界)では、M&Aが盛んに行われています。音楽会社のM&Aにおける動向は、以下の通りです。

- 大手企業による中小企業の買収

- プラットフォーム拡充を目的としたM&A

- AIとデジタル技術導入のためのM&A

それぞれ詳しく解説していきます。

大手企業による中小企業の買収

音楽業界では、以前から大手企業が中小企業を買収するM&Aの事例が多いです。大手音楽レーベルやメディア企業が、中小企業やインディーズレーベルを買収する事例があります。

大手企業が中小規模の音楽関連会社を買収する主な狙いは、以下の通りです。

- カタログの強化:過去のヒット曲や権利を獲得することで、収益を安定させる

- 新技術・新サービスの獲得:中小企業が持つ新しいサービスを導入するため

- アーティストの獲得:中小規模のレーベルが発掘した将来性あるアーティストの獲得

大手音楽会社は、中小規模の音楽関連会社を買収し、上記の要素を得ることで、マーケットシェアを拡大させることが目的です。

場合によっては、特定の商圏を得るために、地域特化のレーベルを買収することもあります。

プラットフォーム拡充を目的としたM&A

大手音楽会社をはじめ、国内の音楽会社はプラットフォームのシェア獲得に苦戦している状況です。

そのため、国内音楽市場では、プラットフォームの拡充や市場シェア拡大を目的としたM&Aが増加しています。

例えば、国内大手音楽レコードである「Sony Music(ソニーミュージック)」は、インディーズレーベルや音楽著作権会社を買収し、コンテンツの多様化を図りました。

特に国内音楽市場は、世界的にみてストリーミングサービスの普及に苦戦している状況です。

そのため、今後の音楽業界では、ストリーミングサービスのシェア拡大に焦点をおいたM&Aが増加していくことが予想されています。

AIとデジタル技術導入のためのM&A

音楽業界では、プラットフォーム間の競争だけでなく、メタバースやNFTといった新しいデジタル領域に進出するための動きも活発化しています。

音楽業界における新しいAIやデジタル技術には、以下のようなものがあります。

| AI作曲・生成技術 |

|

| ボーカル合成・AIシンガー |

|

| 音楽推薦・パーソナライズ技術 |

|

上記の他にも音楽業界に新しい活性をもたらす技術やテクノロジーが多く存在します。

大手音楽関連会社を中心に、新しいAI・デジタル技術を手掛けるテクノロジー関連会社とのM&Aが増加傾向です。

音楽会社のM&Aにおける成功事例

音楽会社のM&Aにおける成功事例を紹介していきます。

アミューズとライブ・ビューイング・ジャパンによるM&A事例

2019年に、株式会社アミューズが、株式会社ライブ・ビューイング・ジャパンの株式を取得したM&Aの事例です。

譲り受け企業である「アミューズ」は、多くの著名芸能人が所属する大手芸能事務所です。その他にも、テレビ番組・映画・舞台作品の制作も手掛けています。

一方の譲渡企業である「ライブ・ビューイング・ジャパン」は、舞台やコンサートなどを映画館などに配信するライブビューイング事業を手掛ける会社です。

本件取引は、アミューズとライブ・ビューイング・ジャパンの統合で発生するシナジー効果により、制作コンテンツをより多くのユーザーに届けることを目的としています。

参考:株式会社ライブ・ビューイング・ジャパンの株式取得(子会社化・連結対象)に関するお知らせ

ソニーとソンリブレによるM&A事例

2021年に「Sony Music Entertainment」の子会社が、ブラジルの独立系音楽レーベル会社である「Som Livre」を買収したM&A事例です。

譲り受け企業である「Sony Music Entertainment」は、ソニーグループ株式会社の子会社です。

一方の譲渡企業である「Som Livre」は、ブラジル音楽における開拓者的存在であり、ブラジルにおける音楽出版・ライブ開催・楽曲販売などを手掛けています。

本取引により、譲渡側であるSom Livreは、ソニーの傘下に入ることで、自社が手掛けるブラジル音楽がグローバル市場に進出することを目指しています。

参考:Sony Music Entertainment によるブラジルの音楽レーベル Som Livre の事業買収に関する確定契約締結のお知らせ

ローソンとHMVジャパンによるM&A

2010年10月に、「株式会社ローソン」が「HMVジャパン株式会社」の保有する全株式を取得し、同社を完全子会社化したM&Aの事例です。

譲り受け企業である株式会社ローソンは、全国に1万4,000店舗以上を手掛ける大手コンビニチェーン企業です。

一方の譲渡企業であるHMVジャパンは、元々イギリス発祥のレコード販売店グループで、1990年に同じくレコード会社の日本法人を立ち上げた企業になります。

譲り受け企業であるローソンは、HMVジャパン社をグループ化することで、リアルとネットでの総合エンタテイメントショップの実現による競争力強化を目指しています。

参考:HMVジャパン株式会社の株式取得(完全子会社化)に関するお知らせ

ソニーとAWALによるM&A事例

2021年2月に、「Sony Music Entertainment」が米国の「AWAL」と「Kobalt Neighbouring Rights」が保有する全株式を取得したM&Aの事例です。

譲渡企業であるAWALは、インディーズアーティストに対し、グローバルサービスを提供する音楽プロダクション企業になります。

Kobalt Neighbouring Rightsは、隣接録音権の管理者として米国における音楽業界をリードする会社です。

このM&Aによって、AWALに所属するアーティストは、ソニーが保有するグローバル配給網を活用することが可能となりました。

また、一方でソニーに所属するアーティストは、Kobalt Neighbouring Rightsのインフラを活用することができます。

参考:Sony Music Entertainment によるKobalt Music Group Limited の一部の事業買収に関するお知らせ

エイベックスとLIVESTARによるM&A事例

2019年11月に、「エイベックス株式会社」が「株式会社LIVESTAR」が実施した第三者割当増資を引き受け、株式を取得し、子会社化した事例です。

譲り受け企業であるエイベックス株式会社は、音楽事業やアーティストのマネジメント事業などを手掛ける企業になります。

株式会社LIVESTARは、ライブ配信を行うライバーが所属する日本最大級のライバー事務所です。

本件M&Aは、エイベックスが力を入れるインフルエンサー事業・Youtube活用事業を強化するために実施されました。

これにより、ネット領域におけるクリエイター発掘・育成・支援をすることで、グループ全体のヒット創出を目指します。

音楽会社のM&Aを行うことのメリット

音楽会社のM&Aを行うことのメリットを買収側・売却側の双方から解説していきます。

M&Aは、売却側・買収側で、メリットが大きく異なるので、理解を深めておきましょう。

| 売却側のメリット | 買収側のメリット |

|

|

音楽会社でM&Aの売却を行うことのメリット

音楽会社でM&Aの売却を行うことのメリットは、以下の通りです。

- 収益性の改善

- 資金調達・オーナーのEXIT

- 借入における個人保証の解除

- 競争力の獲得

それぞれ詳しく解説していきます。

収益性の改善

M&Aによって自社の音楽会社を売却することで、収益性を大きく改善できる可能性があります。M&Aの売却で収益性を改善できる理由は、主に以下の通りです。

| 非効率事業の整理 | 売却によって収益性の低い事業を買収することで、コア事業と切り離し、自社全体の収益性を挙げる |

| 規模の経済効果 | 買収側企業と統合することで、これまでより高い収益を上げられる可能性がある |

| 負債や財務リスクの軽減 | 売却資金を活用し、負債を返済することで、税務体質が改善される |

| 管理コストの削減 | 経営管理の負担が減り、より少ないコストで事業を運営できるようになる |

| 株主価値の向上 | 売却資金を配当や成長事業への投資に回すことで、企業価値や株価の向上につながる可能性がある |

上記のように自社を売却することで、収益性を改善できる要素を得ることが可能です。また、売却で得た資金を活用することで、自社全体の収益を立て直すことができます。

資金調達・オーナーのEXIT

M&Aによって売却された企業は、買収側の企業より金銭的収入を得ることができます。これは売却側のオーナーにとって大きなメリットとなる要素です。

M&Aによって獲得した現金の使い道としては、代表的なものとして以下のものが挙げられます。

- 残っている借入金の返済に充てる

- オーナー自身の引退後の生活資金とする

- 新規事業における資金源とする

一方で、M&Aをせずに廃業となれば、有形資産を処分する費用や解雇する従業員への補償など、多くのコストがかかります。

オーナーにとっては廃業を選ぶよりM&Aを選ぶことの方が、遥かにメリットは大きいでしょう。

借入における個人保証の解除

借入による資金調達を行った場合には、当然ながら返済義務が生じ、これが出来ない場合には個人資産を失うことになります。

音楽会社に関わらず、これは全ての経営者にとって大きな精神的負担となる事柄です。

特に中小企業の場合、経営資金の融資調達はオーナー経営者が個人保証したり、個人資産を担保に入れることが多いです。貸倒によるオーナー個人の損害は計り知れません。

M&Aで会社を売却することで、会社は廃業や倒産を免れるだけでなく、基本的に債権も買い手に引き継がれます。

そのため、個人保証や担保差し入れを解消することが可能です。オーナーにとっては肩の重い荷を下ろすことにも繋がります。

競争力の獲得

音楽業界は、大手プロダクション企業やレーベル会社が市場を独占している状況です。そのため、資金力や人的資源に乏しい中小企業が生き残ることは容易ではありません。

どんなに優れた運営ノウハウを所有していたとしても、資金力に勝る大手音楽会社には太刀打ちできないケースも多いです。

そんな中小規模の音楽会社が、資金力のある同業者もしくは異業種企業の買収を受けることで、市場における高い競争力を獲得することが可能です。

買収先から資金的・人的援助を受けることで、市場競争力を高めることが出来るでしょう。

音楽会社でM&Aの買収を行うことのメリット

音楽会社でM&Aの買収を行うことのメリットは、以下の通りです。

- 多様化への対応力を強化できる

- グローバル化への対応強化

- 事業拡大のチャンス

- テクロノジー分野の強化

それぞれ詳しく解説していきます。

多様化への対応力を強化できる

現在の音楽業界は、ストリーミングサービスの普及により、ビジネスモデルの変革が発生している状況です。このような時代においては、多様化への対応力が求められます。

例えば、ストリーミングサービスやAI技術を持つ企業を買収することで、デジタル音楽市場への参入が容易に可能です。

また大手レーベルが独立系レーベルを買収することで、多様なアーティストとの関係を築き、契約の独占化を防ぐこともできます。

M&Aは単なる規模拡大ではなく、新しい価値を生み出し、多様なニーズに応える力を強化する重要な戦略です。

グローバル化への対応強化

現在の日本における音楽業界は、グローバル化への対応に遅れをとっている状態です。特にストリーミングサービスの普及においては、海外市場との乖離が大きくなっています。

例として、ストリーミングサービスの代表である「Spotify」は、積極的に海外企業とのクロスボーダーM&Aを実施することで、サービスの普及に努めています。

音楽会社のM&Aは、単なる規模の拡大ではなく、市場開拓、アーティスト育成、デジタル競争力の強化など、グローバル戦略を推進する強力な手段となります。

事業拡大のチャンス

M&Aにおいて買収側が得られる大きなメリットは、事業拡大のチャンスを得られることでしょう。M&Aによって買収側の企業は規模やシェアの拡大を狙うことができます。

例えば、プロダクション事業に実績がある音楽会社が、音楽制作会社を買収することで、音楽販売チャネルに参入し、事業規模を拡大できる可能性が高まります。

また音楽業界においては、大手企業の市場シェア率が高いですが、M&Aを行うことで自社の市場シェアを拡大させることが可能です。

中小同士のM&Aを行うことで、大手企業に対抗する勢力を付けることにも繋がります。

テクロノジー分野の強化

現代を生きる音楽会社にとって、テクロノジー分野の強化は必須項目です。テクロノジー分野の強化が必須であることは、音楽プロダクション・音楽レーベルを問いません。

例えば、AIやデジタルコンテンツ分野を得意とする企業を買収することで、自社においてAIによる楽曲製作やデータ分析が可能になります。

また、既に音楽業界においてテクロノジー分野で成果を上げている企業を買収すれば、統合後直ぐに自社の事業活動に反映することも可能です。

音楽会社のM&Aにおける注意点

M&Aはプロセスが非常に複雑であるため、複数の要素を配慮したうえで実施することが必須です。

音楽会社のM&Aで注意すべきポイントは、以下の通りです。

- M&Aの専門知識を持たない状態での引継ぎ

- 避止義務に関して

- 事業許可や人材の引継ぎ

それぞれ詳しく解説していきます。

M&Aの専門知識を持たない状態での引継ぎ

M&Aでは、買い手と売り手の情報格差(買い手のM&Aに関する知識・経験が圧倒的に豊富)があるため、M&Aの専門知識を持たない状態での売買は非常に危険です。

買い手の知識・経験が圧倒的に売り手を上回る場合には、買い手有利の条件(買収金額が相場よりも圧倒的に小さくなってしまう)という現象が起こりかねません。

最悪の場合には、不利な条件でM&Aをすることによって、莫大な損害を被るケースもあります。

そこで、もしM&Aの経験が不足しているのであれば、M&Aアドバイザーを導入するのがおすすめです。

M&Aで自社が損害を被ることを避けるのはもちろん、より有利な条件でM&Aを成功させることが出来るでしょう。

避止義務に関して

M&Aにおいて最も留意すべきポイントとなるのが、「競業避止義務」です。

競業避止義務とは、一般的に「一定の者が自己(自社)または第三者の利益を損なうような取引をしてはならないこと」と定義されます。

M&Aにおける競業避止義務とは、M&Aの成約後に譲渡企業に課される義務です。

譲渡した事業に対して、譲渡企業が競合するような事業を再度行い、譲受企業に不利益を与えることを避けることが目的となります。

会社法の規定により、事業譲渡を実施した会社は、競業避止義務を負うことになるので注意が必要です。

ただし、買収側との交渉で競業避止義務期間を短くしたり、エリアを狭めたりすることはできます。将来的に音楽関連事業を再度手掛ける可能性があれば、買収側と交渉しましょう。

著作権・知的財産(IP)の確認

音楽会社のM&Aでは、著作権・知的財産に関しての情報を的確に入手・処理することが重要です。特に以下の要素に配慮することが重要になります。

- 保有する楽曲の著作権、原盤権、出版権の明確な確認

- 権利関係が整理されているか(サブライセンスや契約上の制約)

- 既存契約におけるロイヤルティの取り決め

音楽業界のM&Aは、知的財産権やアーティスト契約が鍵を握るため、専門的な法務・財務のデューデリジェンスが不可欠です。

音楽会社のM&Aを成功させるためのポイント

音楽会社のM&Aを成功させるためのポイントについて解説していきます。

デューデリジェンスを重要視する

音楽会社のM&Aでは、ディーデリジェンスを特に重視することが重要です。

音楽会社のディーデリジェンスでは、対象となる音楽会社の財務、法務、ビジネス、知的財産(IP)などを詳細に調査し、リスクを評価するプロセスになります。

音楽会社のデューデリジェンスでは、「著作権・原盤権・アーティストとの契約期間・ロイヤリティなどの要素にも着目することが重要です。

誤った情報でM&Aを実施しないよう、専門家(弁護士、会計士、M&Aアドバイザー)と連携しながら慎重に進めることが成功の鍵となります。

適切なM&A戦略を立案する

M&A戦略とは、M&Aによってどのような効果を得るのかを検討するための準備や計画を指すものです。M&A戦略の如何によって、M&A後の事業計画もより具体化されます。

M&A戦略では、自社の分析(SWOT分析)や市場調査・業界トレンドなど様々な要素を調査することが必須です。

明確な戦略を立てたうえで、買収(売却)先選定や交渉を行なっていくことになります。

M&A戦略において重要視すべきポイントは、以下の通りです。

- M&Aにより何を達成したいか(売却・売却後まで視野に入れたもの)

- 自社は売れるのか。売れるとすればどの部分か(事業の一部または全部)

- いつ・誰に・何を・いくらで・どのように売却(買収)するか

- 買収(売却)において障壁となる要素はあるか

- M&Aに必要な予算はどのくらいか(買収側のみ)

上記のポイントを押さえておくだけで、M&Aにおける戦略はより具体的なものになるはずです。

反対にM&A戦略が場当たり的だと、交渉において不利な条件を飲まされるなどの弊害が発生します。

また自社にM&Aにおいて詳しい人物が所属していないのであれば、M&A委託業者に戦略の立案・実行を依頼することを強く推奨します。

費用こそ掛かりますが、よりスムーズにM&Aを成功まで導いてくれるでしょう。

当社のM&A仲介サービス「M&A HACK」では上記の戦略実行・買い手紹介を完全成功報酬でリスクなしの報酬形態で一気通貫対応しています。

初回の相談は無料ですのでお気軽に下記よりご相談ください。

無料相談のご予約:

https://sfs-inc.jp/ma/contact

統合後プロセス(PMI)を確立する

M&Aにおいては成約がゴールではなく、売り手側と買い手側の両者が思い描いた成長を実現させることが本当のゴールです。

そこでM&AにおいてはPMI(Post Merger Integration)の考え方が重要になります。

PMIとは、いわばM&A成約後の「統合後プロセス」を指す単語です。PMIにおける重要な要素には、以下のようなものがあります。

- 新経営体制の構築

- 経営ビジョン実現のための計画策定

- 両社協業のための体制構築・業務オペレーション

上記の点に留意しながら、PMIを立案します。PMIを綿密に行うことで、売り手・買い手の両者に発生するリスクを最小限に抑え、成果を最大化させることが出来るでしょう。

またPMIは成約後に立案するものではなく、M&A戦略の立案時から実行すべきです。

M&Aの成約には1年以上の期間が掛かることがほとんどなので、PMIも長期的に行うことになります。

まとめ

今回は音楽会社におけるM&Aについて、音楽業界の現状や特徴、市場動向やM&A事例を踏まえて解説しました。

音楽会社は事業者の数が非常に多いこともあり、M&Aが盛んに実行されている業界です。

M&Aによる経営統合によって事業拡大に成功している音楽会社も数多く存在することから、音楽会社にとってM&Aは有効な経営戦略の一つと言えるでしょう。

しかしM&Aは企業の成長戦略として非常に有効な手段である一方、万全を期して臨む必要のある経営戦略です。

当社のM&A仲介サービス「M&A HACK」では上記の戦略実行・買い手紹介を完全成功報酬でリスクなしの報酬形態で一気通貫対応しています。

初回の相談は無料ですのでお気軽に下記よりご相談ください。

無料相談のご予約:

https://sfs-inc.jp/ma/contact