「ネイルサロンのM&Aにおける動向は?」

「ネイルサロンのM&Aについて知りたい」

この記事をご覧の方は、上記のような疑問をお持ちの人が多いのではないでしょうか。

実際に現状「ネイルサロン M&A」等と検索しても、信憑性に欠ける記事や専門家が執筆した解読が難解な記事しかなく、素人が目にしても理解できない記事が多いです。

そこで、今回はM&Aの専門企業である「M&A HACK」が、ネイルサロンのM&Aについて分かりやすく簡潔に解説します。

ネイルサロンにおけるM&Aの売却相場や成功ポイントについても詳しく解説するので、ネイルサロンのM&Aに興味のある人は、ぜひ参考にしてください。

目次

ネイルサロンとは

ネイルサロンとは、爪の装飾・手入れなどを専門的に手掛ける店舗のことです。元々は1970年代頃にアメリカから持ち込まれたのが、日本におけるネイルサロン進出の由来とされています。

ネイルサロンの文化が日本に広まったのは随分と以前ですが、ネイルサロンが特に注目を集め始めたのはここ最近のことです。特にネイルサロンは、小規模・省スペース・小資金で開業できるため、独立開業を目指す人や企業からも近年高い注目を集めています。

またネイルサロンの運営・施術サービス提供には、国家資格が必要ないことが特徴です。美容院・美容室など、美容師の存在なくして運営が成り立たない業種とは違い、基本的には誰でも施術サービスを提供し、ネイルサロンを運営することができます。

ネイルサロンのビジネスモデル

ネイルサロンには、一般的に「チェーン展開型」と「個人経営型」の2種類のビジネスモデルが存在し、ビジネスモデルによって収益性や経営戦略も異なるのが特徴です。それぞれのビジネスモデルについて詳しく解説していきます。

チェーン展開型

全国規模もしくはエリア規模で複数のネイルサロンを展開する企業のビジネスモデルになります。ネイルサロン業界におけるチェーン展開型の代表的な企業は、以下の通りです。

- ネイルズユニーク オブ ジャパン

- コンヴァノ

- ノンストレス

上記3社は、ネイルサロン業界において‟大手企業”とされる事業者です。中でも「ネイルズユニーク オブ ジャパン」は、3つのネイルサロンブランドを持ち、全国に115店舗を展開。年商は約46億円となっています。

またネイルサロン業界においては、チェーン展開型の大手企業が非常に少ないのが特徴です。他業種に比べると個人経営または小規模の事業者が非常に多く、零細企業が乱立している状態となっています。

中小零細型・個人経営型

ネイルサロンのビジネスモデルとして最も多いのが、中小零細企業または個人経営のネイルサロンです。これら2つのビジネスモデルでは、チェーン展開型のネイルサロンのように複数店舗の展開はせず、単一店舗もしくは2~3店舗のみの展開となっています。

ネイルサロン業界は、この中小零細もしくは個人経営のサロンが非常に多いことが特徴です。NPO法人日本ネイリスト協会が発行する「ネイル白書2016」によると、2015年時点のネイルサロンをはじめとするネイルサービスを行う店舗の数は24,450店舗を記録しています。

ネイルサロンにおける最大手である「ネイルズユニーク オブ ジャパン」「コンヴァノ」「ノンストレス」の計3社の店舗数は、全体のわずか1%に満たない状況です。今後は更に中小零細型・個人経営型のネイルサロンが増えることも予測されており、ますます競争率は激化していくことでしょう。

ネイルサロンに必要な業許可・人材・資格

ネイルサロンの運営において必要となる業許可・人材・資格について解説していきます。

ネイルサロンに必要な業許可

ネイルサロンの運営において必要な業許可はありません。ドラッグストアなら「医薬品店舗販売業」、食品製造会社なら「食品製造業許可」が必要ですが、ネイルサロンにおいて取得および申請が必要な業許可は存在しません。

ただしネイルサロンをこれから立ち上げる場合には、「開業届」の提出は必須です。個人事業主としてネイルサロンを開業するのであれば「個人事業の開業・廃業等届出書」を。法人として開業するのであれば、「会社設立登記」を作成・提出します。

いずれも自ら書類作成および提出をすることが可能ですが、開業までに時間がない場合や法律の知識がない場合には専門家に依頼することが推奨されます。特に会社設立における「会社設立登記」には、細かな書類記載が求められるため、経験豊富もしくは大手企業以外の零細企業は専門家に依頼するケースが多いです。

ネイルサロンに必要な人材

ネイルサロンで働く「ネイリスト」は、美容師と同じく専門的な技術が求められます。非常に緻密な施術となるため、誰でもネイリストが務まるわけではありません。ネイルリストに向いているとされる人材の特徴は、以下の通りです。

- 手先が器用

- 美的センスが高い

- ネイルが好きで流行に敏感

- 接客が得意でコミュニケーションスキルが高い

- 体力に自信がある・精神的にタフ

「手先が器用」「美的センスが高い」などは、ネイリストにとって必須となる要素です。さらにネイリストは、「接客業」でもあるため、高いコミュニケーションスキルも求められます。

またネイルリストは、一日に数件の施術をこなす仕事です。高い集中力と忍耐力が求められるため、肉体労働的な一面を持つことも事実です。体力に自信がない人は、ネイリストとして長く働き続けることが難しいとされています。

ネイルサロンに必要な資格

ネイリストは美容師のように特別な国家資格は必要ありません。しかし近年ではネイリストの適性があることを示す民間資格が発行されています。ネイルサロンで働く人材に取得が推奨される資格は、以下の通りです。

- JNECネイリスト技能検定試験

- JNAジェルネイル技能検定試験

- ネイルサロン衛生管理士

- JNAフットケア理論検定試験

- JNA認定講師試験

それぞれ資格によって、学べる受講内容や得られる技術も異なります。いずれも民間資格ではあるものの、資格を有した人材を雇用することでユーザーから高い信頼を得られることは間違いありません。

特にネイルサロンの数は年々増加しているため、サロンでサービスを提供するネイリストもより高い技術を求められています。資格を有しているネイリストであれば、一定の技術と知識を有していることが担保されるため、ネイルサロン側も安心して雇用しやすくなります。

ネイルサロンの市場動向

ネイルサロン業界の市場動向について解説していきます。現在のネイルサロン業界における市場動向の特徴は、以下の通りです。

- 市場は緩やかに拡大傾向にある

- 店舗数は増加傾向

- 消費者の利用平均額が増加

それぞれ詳しく解説していきます。

市場は緩やかに拡大傾向にある

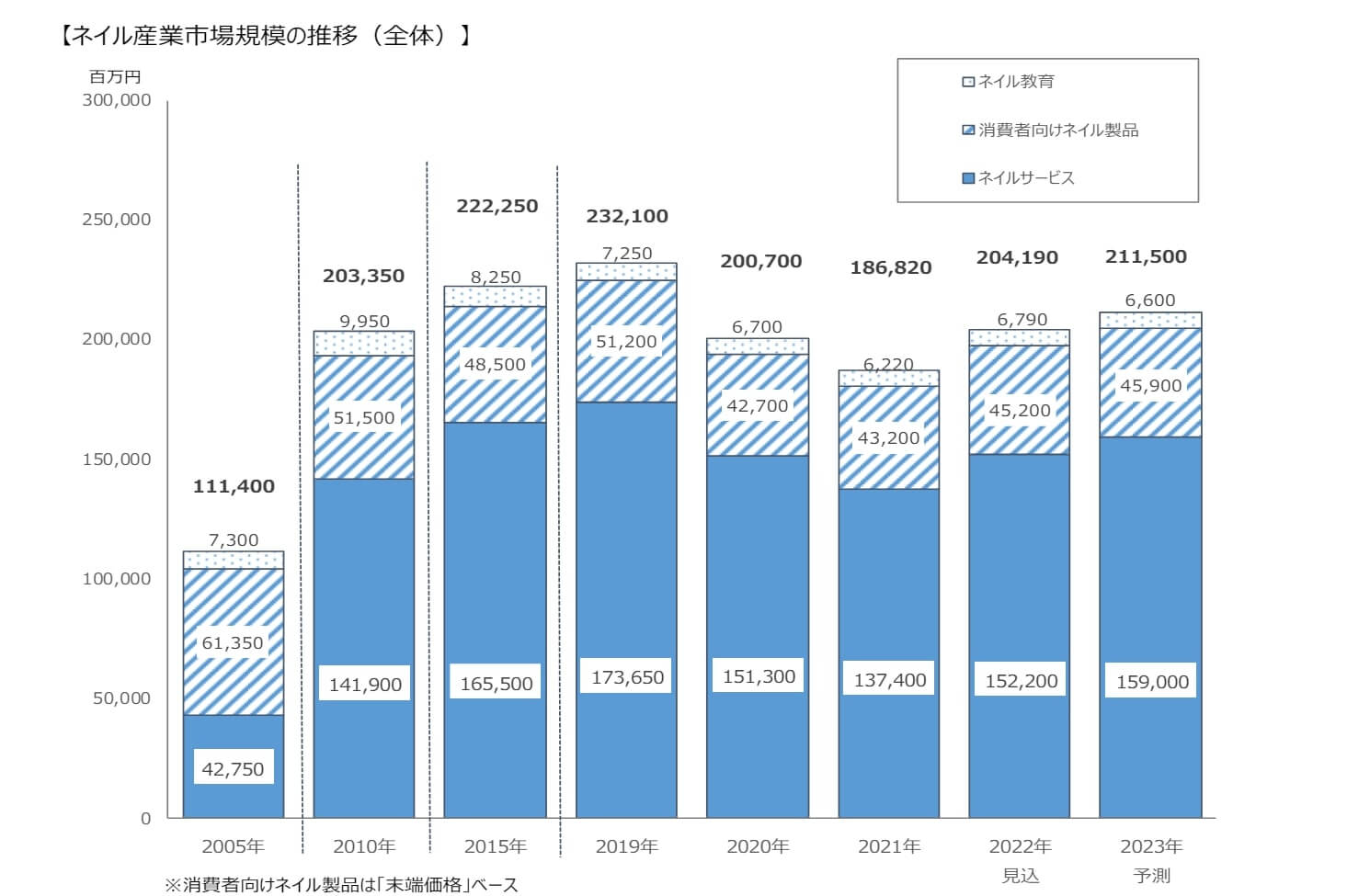

上記は、NPO法人日本ネイリスト協会が、ネイル産業の市場規模・経営実態・消費者行動のための分析を行った「ネイル白書2023」の調査結果です。ネイル業界は、2005年から2010年の間に大きく成長を遂げたことが見て取れます。

2010年から2019年までは右肩上がりの成長を遂げており、ネイルサロン業界は活性化していた状態でした。しかし2020年に発生した新型コロナウィルスによる影響で、市場規模は一気に下落しています。

コロナ禍が収束した2022年以降は再び回復軌道を描いている状態です。今後も回復軌道は続くことが予測され、2023年の予測値は、2015年に最も近い2,115億円となっています。2023年以降も市場規模は緩やかに拡大していくことが予測されるでしょう。ネイルサロン業界は、不景気と呼ばれる日本でも希有の成長産業となっています。

店舗数は増加傾向

ネイルサロンの店舗数は年々増加しているのが特徴です。日本ネイリスト協会の「ネイル白書」によれば、2015年のネイルサロン全国店舗数は約24,450軒、2020年時点で28,150軒と増加しています。ネイルサロンの店舗数が増加している理由は、主に以下の通りです。

- 特別な資格・業許可が不要であるため、個人でも独立開業しやすい

- 省スペース・抵コストで開業でき、居抜き物件を使いやすい

- SNSの普及によってオシャレなネイルが注目されやすくなっている

大前提として、ネイルサロンは美容室や飲食店よりも、圧倒的に開業までのハードルが低いことが挙げられます。特別な資格や業許可がなくとも、低コストで開業できるため、ネイルサロンの独立開業を目指す人は多いです。

今後もネイルサロンの店舗数は増加していくことが予測されています。特に東京や大阪などの都市部にネイルサロンが更に集中することが予見され、商圏エリア内での競争はより激化していくことでしょう。

消費者の利用平均額が増加

ネイルサロンにかける消費者の利用平均額は、以前よりも増加している状況です。ネイルサロン1回あたりの平均利用額は2014年時点で5,556円でしたが、2020年には1回あたり5,872円(前年比5.5%増・女性)まで増加しています。※引用元:Beauty総研

ネイルサロンの利用者の大半は女性ですが、女性全体の美容にかける利用金額が3年連続で増加している状態です。SNSの普及による美容への関心の高まりが、ネイルサロンの利用平均額に影響を与えていると考えられています。

また消費者の利用平均額が上がっているということは、ネイルサロンに求める施術サービスのレベルも上がっていることを意味します。つまり、高付加価値のある施術サービスを提供する必要があるため、優秀なネイリストの存在が欠かせないのが現在のネイルサロン業界における特徴です。

ネイルサロンが抱える課題

現在のネイルサロン業界が抱える課題について解説していきます。現在のネイルサロン業界が抱える課題は、以下の通りです。

- 店舗数の増加による市場競争の激化

- ニーズや情勢への対応

- ネイリストの不足

それぞれ詳しく解説していきます。

店舗数の増加による市場競争の激化

SNSの普及により、ネイルサロンの需要は年々高まっている状態です。同時にネイルサロンの数も増加しています。店舗数の増加は、市場競争の激化を加速させている要因のひとつです。

特にネイルサロンは、東京都23区などの都市部に集中する傾向にあります。若者の生活圏内であり、かつ人口密度が高いため、他エリアよりも集客をしやすいというのが、都市部にネイルサロンが集まりやすい理由です。

都市部では同じ商圏エリア内に複数のネイルサロンが立ち並んでエリアが多く、個々のネイルサロンは価格や提供するサービス内容などで差別化を図っています。特に差別化戦略の一環として、高付加価値を提供するネイルサロンが多いです。

ニーズや情勢への対応

ネイルサロンはトレンドや情勢による影響を多大に受けやすい業界です。そのため各事業者は、トレンドや情勢に応じたサービスの対応を臨機応変に行っていくことが重要になります。

経済産業省の「第3次産業(サービス業)活動指数」によると、ネイルサロンを含む「生活娯楽関連サービス」は新型コロナウイルス感染症の影響を最も受けた業種とされました。コロナ禍前(2015-2019年)のカット代月額平均は5,500円でしたが、コロナ禍が発生した2020年のカット代月額平均は3,500円にまで落ち込んでいます。

またトレンドによる影響も受けやすく、2000年代・2010年代・2020年代と世代によって男女ともにトレンドが大きく変わるのが特徴です。ネイル技術もトレンドに合わせて洗練していく必要があるため、ネイリストの施術スキルもトレンドに影響を受けることになります。

ネイリストの不足

ネイルサロンが抱える最大の課題は、「ネイリストの不足」です。ネイルサロン業界では、慢性的な人手不足が発生しており、ネイリストの不足によって廃業に追い込まれるケースも少なくありません。

ネイルサロンのネイリストが不足しやすい最大の原因は、「ネイルの技術を教えるための人材が不足しているため」と言われています。高付加価値を提供することが求められているネイルサロン業界では、教育側の人材不足は致命的な問題です。

もともとネイルサロンはスモールスタートによる開業がしやすいこともあり、独立志向の強い人材が多いのが特徴です。それに近年の「起業」ブームが拍車をかけ、益々個人経営型のネイルサロンが増加しています。今後は更に1店舗あたりに必要なネイリストが不足していくことでしょう。

ネイルサロンにおけるM&Aの動向

ネイルサロンにおける市場動向について解説していきます。これからネイルサロンのM&Aを検討している人は、ぜひ参考にしてください。

M&Aによる業界変動が少ない

現在のネイルサロン業界では、M&Aによる実例自体が少なく、M&Aを起点とした業界変動が進んでいない状態です。ネイルサロン業界のM&A事例が少ない理由には、以下のような要因があります。

- 中小零細または個人経営店が多く、M&Aに関する知識や経験に乏しい

- M&Aを検討できるほどの資金やノウハウが備わっていない

- 市場競争率が高いため、M&Aを活用した異業種からの新規参入が起こりにくい

第一の理由として、ネイルサロン店のほとんどが、中小零細企業または個人経営店であるため、M&Aに関する知識や経験が少なく、M&Aを活用した事業戦略を打ち出しにくいということが挙げられます。

またネイルサロン業界自体は右肩上がりの成長市場であるものの、店舗数が非常に多く、市場競争率が高いため、M&Aによる異業種企業の新規参入が少ないことも、M&Aによる業界変動が少ないことの理由です。

中小零細企業同士のM&A

ネイルサロン業界は、M&Aの実例が非常に少ないものの、最近では中小零細企業同士のM&A事例が発生しているのも事実です。単一店舗もしくは数店舗のみを展開する中小零細規模のネイルサロン同士がM&Aによる取引を実施しています。

中小零細企業同士のM&Aが発生している最大の要因は、市場競争の激化です。商圏エリア内に複数のネイルサロンが乱立しているため、もはや自社努力だけでは、店舗の運営を存続することが難しくなってきています。

M&Aにより同業社同士が合併することで、自社と相手企業が持つノウハウや人材を共有し、シナジー効果の発揮を期待することが可能です。もちろんエリア内での事業規模を拡大できるため、市場競争力を高めることにも繋がります。今後は更に中小零細ネイルサロン同士のM&Aは増加していくことでしょう。

居抜き物件の売買

M&Aとは少し異なりますが、ネイルサロン業界は居抜き物件の売買が非常に多いことが特徴です。居抜き物件の売買とは、「設備や内装などの造作をそのまま残して店舗施設の権利を売却すること」を指します。

ネイルサロン業界において居抜き物件の売買事例が多い理由は、M&Aよりも少額の投資で事業拡大を狙えるためです。M&Aは設備だけでなく、事業・人材・ノウハウなども承継するため、どうしても取引金額は大きくなってしまいます。中小零細企業が多いネイルサロン事業者にとって、M&Aによる高額取引はリスクが大きいのです。コストを抑えて事業拡張を狙える居抜き物件の売買は、中小零細のネイルサロン事業者にとって有効な戦略となります。

しかし前述した通り、ネイルサロンの店舗数は年々増加しているため、居抜き物件の売買における取引金額も高額化していく可能性が高いです。市場競争が激化していくことを考えれば、居抜き物件の売買ではなく、M&Aを実施するネイルサロン事業者も増えていくことでしょう。

ネイルサロンのM&Aにおける成功事例

ネイルサロンのM&Aにおける成功事例を解説していきます。これからネイルサロンのM&Aを検討している人は、ぜひ参考にしてください。

ヤマノホールディングとL.B.GによるM&A

2019年10月に、ヤマノホールディングスがL.B.Gの株式を取得し、議決権比率52%の株主となり同社を子会社化したM&Aの事例です。本取引における取得対価は非公表となっています。

譲り受け企業である「ヤマノホールディングス」は、ネイルサロン・美容室などの運営・和装宝飾専門店運営・生活健康関連商品の訪問販売などの事業を手がけている企業です。一方の「L.B.G」は「La Bonheur」のブランドで20~30代の女性をターゲットとした中価格帯美容室を展開している企業になります。

本件M&Aは、ヤマノホールディングスがL.B.Gの多角的で積極的な経営戦略とノウハウに価値を感じ、両者にとってのシナジー効果を期待したことがきっかけです。今後はノウハウ提供や人材教育強化などの支援により「La Bonheur」の全国展開を後押していくとしています。

ヤマノホールディングス、美容室La Bonheurを展開しているL.B.Gの株式取得、子会社化

PCE社とナインルーツによるM&A

2018年3月に、アメリカのPCE社(PCE International,Inc.)がナインルーツの全株式を取得し、同社を完全子会社化したM&Aの事例です。本取引における取得対価は、一般公表されていません。

譲り受け企業である「PCE社」は、ネイル事業の他に、美容関連用品、機器の企画・開発・輸出入・販売などを行っている企業です。一方の「ナインルーツ」は、「ゴルフ・ドゥ」の連結子会社で、リラクゼーションサロン「ルアンルアンヘルス&ビューティーモール」を展開している企業になります。

本件M&Aは、PCE社のネイル事業・美容健康関連用品事業と、ナインルーツのリラクゼーションサロン運営ノウハウを共有することによるシナジー効果の発揮が狙いです。PCE社とのM&Aにより、ナインルーツの親会社であるゴルフ・ドゥは経営基盤強化を図っています。

鉄人化計画とビアンカによるM&A

2021年12月に、鉄人化計画がビアンカグループ6社の発行株式の全株式を取得し、同社を完全子会社化したM&Aの事例です。本取引は、株式譲渡のスキームによって実施され、取得対価は、一般公表されていません。

譲り受け企業である「鉄人化計画」は、首都圏エリアにてカラオケ・飲食事業を展開している他、中京エリアにて美容事業として「Rich to」のブランドでまつ毛エクステ・ネイルサロンを11店舗展開している企業です。

一方の「ビアンカ」は、美容サロンの経営、美容スクールの経営、美容商品の販売、美容コンサルティング、飲食店の経営。さらに首都圏エリアでは、まつ毛エクステ・ネイルサロン他32店舗を運営している企業になります。

本件M&Aは、鉄人化計画が、美容事業の更なる拡大とカラオケ・飲食事業とともに首都圏エリアへのさらなる効率的な事業運営を目指すことが狙いです。双方がネイルサロン事業を手掛ける企業同士のM&A事例になります。

レイフィールドと日本産業推進機構によるM&A

2018年1月に、日本産業推進機構(NSSK)が傘下の会社を通じ、レイフィールドとの資本業務提携を行ったM&Aの事例です。本取引における取得対価は公開されていませんが、数十億円におよぶとされています。

資本業務提携を実施した「日本産業推進機構(NSSK)」は、大手グローバル企業にて国内外の出資活動・出資先企業の支援、日本企業の支援を目的としている投資ファンドグループ企業です。一方の「レイフィールド」は、ヘアカット・ネイル・アイラッシュなどのサービスを提供する美容室・美容院を全国にフランチャイズを含み55店舗を展開する企業になります。

本件M&Aは、レイフィールドが投資ファンドである日本産業推進機構(NSSK)の支援を受けることで、経営管理手法の導入・コンプライアンス体制の強化・ESG推進などを果たすことが目的です。

投資ファンドの日本産業推進機構、ビューティーサロン展開のレイフィールドと資本業務提携

RVHと不二ビューティーズによるM&A

2019年7月に、RVHが不二ビューティーズの全株式を取得し、同社を完全子会社化したM&Aの事例です。本取引は株式譲渡および株式交換のスキームによって実施され、取得対価は公開されていません。

譲り受け企業である「RVH」は、主力の美容事業において、美容脱毛サロン「ミュゼプラチナム」を展開している大手美容関連事業者です。一方の「不二ビューティー」は、全国105店舗においてフェイシャル、ボディ、メンズエステ等を展開する「たかの友梨ビューティクリニック」の運営会社になります。

本件M&Aは、美容業界大手である「RVH」と「不二ビューティー」が同一企業化することにより、相互にシナジー効果を発揮することが目的です。ネイルサロン業界を含む美容業界全体に大きく影響を与えたM&Aの事例になります。

株式取得及び簡易株式交換による株式会社不二ビューティの完全子会社化及び筆頭株主である主要株主の異動に関するお知らせ

ネイルサロンのM&Aを行うことのメリット

ネイルサロンがM&Aをするメリットを売却・買収側の双方から解説します。ネイルサロンのM&Aにおける売却・買収のメリットは、以下の通りです。

| 売却側のメリット | 買収側のメリット |

|

|

それぞれ詳しく解説していきます。

ネイルサロンでM&Aの売却を行うことのメリット

ネイルサロンでM&Aの売却を行うことのメリットは、以下の通りです。

- 有力グループの傘下に入れる

- 後継者不足の解消

- 資金調達・オーナーのEXIT

- 借入における個人保証の解除

- 従業員の雇用維持

それぞれ詳しく解説していきます。

有力グループの傘下に入れる

日本におけるネイルサロン事業者のほとんどは、中小零細企業もしくは個人経営店のどちらかです。中小規模のネイルサロンが、大手企業グループに売却を依頼することで、有力グループの傘下に入ることができます。

実際にネイルサロンをはじめとした中小規模事業者が、M&Aによって大手有力グループの傘下になるケースは多いです。有力グループの傘下に入ることで、資金的な助力はもちろんですが、大手グループが持つ経営ノウハウや人材を取り入れることができます。

特に多店舗展開を目指しているにも関わらず、資金・人材面が不足しているネイルサロン事業者にとって、M&Aによる大手有力グループへの参入は非常に有効な戦略のひとつです。自社資本だけでは成し得なかった事業戦略をM&Aによって実施できる可能性が高まります。

後継者不足の解消

特に個人経営または中小規模のネイルサロンにおける問題として、後継者不足による廃業が挙げられます。後継者不足に悩むネイルサロンが、M&Aの売却を進めることで後継者不足の解消に繋げることができます。

実際に後継者不足解消のため、中小規模の事業者が大手企業に買収されることで、後継者問題の解消に繋がるケースは多いです。M&Aでは、会社を譲渡することで譲受企業から経営陣を迎え、これまで通り会社を存続させる事ができます。

また大手企業の経営者クラスに位置する優秀な人物が経営者となるため、売却側の事業規模がこれまでより拡大される場合が多いです。後継者不足に悩んでいる企業にとって、M&Aを行うことは廃業を避けるための大きな手段のひとつです。

資金調達・オーナーのEXIT

M&Aによって売却された企業は、買収側の企業より金銭的収入を得ることができます。これは売却側のオーナーにとって大きなメリットとなる要素です。M&Aによって獲得した現金の使い道としては、代表的なものとして以下のものが挙げられます。

- 残っている借入金の返済に充てる

- オーナー自身の引退後の生活資金とする

- 新規事業における資金源とする

一方で、M&Aをせずに廃業となれば、有形資産を処分する費用や解雇する従業員への補償など、多くのコストがかかります。オーナーにとっては廃業を選ぶよりM&Aを選ぶことの方が、遥かにメリットは大きいでしょう。

借入における個人保証の解除

借入による資金調達を行った場合には、当然ながら返済義務が生じ、これが出来ない場合には個人資産を失うことになります。ネイルサロン事業者に関わらず、これは全ての経営者にとって大きな精神的負担となる事柄です。

特に中小規模のネイリストの場合、経営資金の融資調達はオーナー経営者が個人保証したり、個人資産を担保に入れることがほとんどのはず。貸倒によるオーナー個人の損害は計り知れないものです。

M&Aで会社を売却することで、会社は廃業や倒産を免れるだけでなく、基本的に債権も買い手に引き継がれるため、個人保証や担保差し入れを解消することができます。オーナーにとっては肩の重い荷を下ろすことにも繋がるのです。

従業員の雇用維持

売却側の企業が廃業目前であった場合には、M&Aを実行することで、既存従業員の雇用を継続して守ることができます。実際にM&Aを行った場合、ほとんどのケースで譲受企業によって従業員の雇用が継続されます。

労働条件においても引き継がれるケースがほとんどなので、廃業に比べると既存従業員が被る影響を大きく抑えることに繋がるでしょう。給与待遇や労働条件が同じであれば、M&A後の離職率も低下させることができます。

また待遇面においては、M&A後に給与受験・労働時間・年間休日・福利厚生などの改善が行われるケースも多いです。M&A以前よりも好条件で雇用されるケースもあるので、既存従業員にとっては大きなメリットとなり得ます。

ネイルサロンでM&Aの買収を行うことのメリット

ネイルサロンでM&Aによる買収を行うことのメリットは、以下の通りです。

- 事業拡大のチャンス

- 新規事業への進出

- ノウハウと人材の獲得

それぞれ詳しく解説していきます。

事業拡大のチャンス

M&Aにおいて買収側が得られる最大のメリットは、事業拡大のチャンスを得られることでしょう。M&Aによって買収側の企業は、システム開発業における規模・シェアの拡大を狙うことができます。

ネイルサロンのM&Aにおいては、売手となる企業が持つ設備や建物事務所のような有形資産に加え、顧客・取引情報などの無形資産を手に入れることも可能です。ネイルサロンにとって、既存顧客などの無形資産は実績に直結する要素であるため、M&Aによる早期事業拡大も視野に入れることができます。

またネイルサロン業界においては、競合他社が多く、市場競争率が非常に高いですが、M&Aを行うことで自社の市場シェアを拡大させることが可能です。中小同士のM&Aを行うことで、大手企業に対抗する勢力を付けることにも繋がります。

新規事業への進出

M&Aを行うことによって、買収側企業は新規事業への参入を容易に行うことが可能です。一から新規事業として立ち上げるより、はるかに早期進出が可能となります。

景気の悪化により単一分野での事業展開は非常に危険とされている現代において、M&Aによる新規事業への参入は非常にメリットが大きいとされている戦略です。リスク分散の観点からM&Aをする大手企業の数は、ここ数年で一気に増加しています。

また売却先の企業が持つノウハウや市場シェアをそのまま引き継ぐことができるため、総体的に見れば、新規事業への投資額を削減することにも繋がるでしょう。新規事業参入におけるコスト削減でも大きく貢献する要素となります。

人材と設備の確保

ネイルサロンの運営において最も優先されるのが、「ネイリスト」をはじめとした人材の確保です。どんなに優れた運営ノウハウを持っていたとしても、顧客に対しサービスを提供できるネイリストが不足していれば、サロンを運営することは出来ません。

またネイルサロンの運営には、ネイルチェア・照明器具・什器類・レジなどの機材も必須です。当然ながら、これらの機材を設置しサービスを提供するための「店舗」も必要となります。機材と店舗の両方を揃えることが、ネイルサロンの運営には必須です。

M&Aによってネイルサロンを買収することで、ネイリストなどの人材と機材・店舗などの設備を同時に承継することができます。一から自社でネイリストを雇用したり、店舗や機材を調達する必要もないため、大幅なコストカットとなることでしょう。

ネイルサロンのM&Aにおける注意点

ネイルサロンのM&Aにおける注意点を解説します。ネイルサロンのM&Aにおいて、注意すべき事項は以下の通りです。

- M&Aの専門知識を持たない状態での引継ぎ

- 避止義務に関して

- 既存従業員の離職対策

それぞれ解説していきます。

M&Aの専門知識を持たない状態での引継ぎ

M&Aでは、買い手と売り手の情報格差(買い手のM&Aに関する知識・経験が圧倒的に豊富)があるため、M&Aの専門知識を持たない状態での売買は非常に危険です。

買い手の知識・経験が圧倒的に売り手を上回る場合には、買い手有利の条件(買収金額が相場よりも圧倒的に小さくなってしまう)という現象が起こりかねません。最悪の場合には、不利な条件でM&Aをすることによって、莫大な損害を被るケースもあります。

そこで、もしM&Aの経験が不足しているのであれば、M&Aアドバイザーを導入するのがおすすめ。M&Aで自社が損害を被ることを避けるのはもちろん、より有利な条件でM&Aを成功させることが出来るでしょう。

避止義務に関して

M&Aにおいて最も留意すべきポイントとなるのが、「競業避止義務」です。競業避止義務とは、一般的に「一定の者が自己(自社)または第三者の利益を損なうような取引をしてはならないこと」と定義されます。

M&Aにおける競業避止義務とは、M&Aの成約後に譲渡企業に課される義務です。譲渡した事業に対して、譲渡企業が競合するような事業を再度行い、譲受企業に不利益を与えることを避けることが目的となります。

会社法の規定により、事業譲渡を実施した会社は、競業避止義務を負うことになるので注意が必要です。ただし、買収側との交渉で競業避止義務期間を短くしたり、エリアを狭めたりすることはできます。将来的にネイルサロン事業を再度手掛ける可能性があれば、買収側と交渉しましょう。

既存従業員の離職対策

M&Aにおいては、譲り受け企業・譲渡企業ともに既存従業員の離職に関して、細心の注意を払うことが必須です。特にネイルサロンのような人材の確保が困難な業界であれば、尚更注意を払いましょう。

M&Aでは譲り受け企業・譲渡企業ともに組織変動が生じるケースがほとんどです。組織内における経営方針・人員変更は、既存従業員の離職を促すきっかけになりかねません。実際にM&Aによって、経営者側が意図しない程に多くの人材が離職するケースは多いです。

既存従業員の離職を防ぐためには、M&Aにおける今後の方針をより簡潔に既存従業員に通達することが重要になります。専門家の意見も取り入れながら、既存従業員が離職しない対策を立てましょう。

ネイルサロンのM&Aを成功させるためのポイント

ネイルサロン業界におけるM&Aを成功させるためのポイントを解説します。ネイルサロン業界におけるM&Aを成功させるためのポイントは、以下の通りです。

- M&A戦略の立案

- 相場価格をよく理解しておく

- 統合後のプロセス確立

それぞれ詳しく解説していきます。

M&A戦略の立案

M&A戦略とは、M&Aによってどのような効果を得るのかを検討するための準備や計画を指すものです。M&A戦略の如何によって、M&A後の事業計画もより具体化されます。

M&A戦略では、自社の分析(SWOT分析)や市場調査・業界トレンドなど様々な要素を調査することが必須です。明確な戦略を立てたうえで、買収(売却)先選定や交渉を行なっていくことになります。

M&A戦略において重要視すべきポイントは、以下の通りです。

- M&Aにより何を達成したいか(売却・売却後まで視野に入れたもの)

- 自社は売れるのか。売れるとすればどの部分か(事業の一部または全部)

- いつ・誰に・何を・いくらで・どのように売却(買収)するか

- 買収(売却)において障壁となる要素はあるか

- M&Aに必要な予算はどのくらいか(買収側のみ)

上記のポイントを押さえておくだけで、M&Aにおける戦略はより具体的なものになるはずです。反対にM&A戦略が場当たり的だと、交渉において不利な条件を飲まされるなどの弊害が発生します。

また自社にM&Aにおいて詳しい人物が所属していないのであれば、M&A委託業者に戦略の立案・実行を依頼することを強く推奨します。費用こそ掛かりますが、よりスムーズにM&Aを成功まで導いてくれるでしょう。

当社のM&A仲介サービス「M&A HACK」では上記の戦略実行・買い手紹介を完全成功報酬でリスクなしの報酬形態で一気通貫対応しています。初回の相談は無料ですのでお気軽に下記よりご相談ください。

無料相談のご予約:

https://sfs-inc.jp/ma/contact

相場価格をよく理解しておく

M&Aを実行する際には、売り手側・買い手側ともに相場価格をよく理解しておくことが必要です。M&Aの企業売買における相場価格は、該当の会社の価値によって算出され、事業売却・企業買収の金額目安とされます。

ネイルサロンのM&Aでは、株式譲渡もしくは事業譲渡が使われることが多いです。株式譲渡と事業譲渡の大まかな相場は以下のように計算されます。

- 株式譲渡:時価純資産額+営業利益×2年~5年分

- 事業譲渡:時価事業純資産額+事業利益×2年~5年分

当然ながら事業利益が多いほどに相場価格も高騰します。実際のM&A売却における相場計算はM&A委託企業に依頼することになりますが、もし可能であれば依頼前に自社の相場を計算してみましょう。

また、売り手側であれば算出価格よりも安く予算を立て、買い手側であれば相場よりも高く予算を立てるのがポイントです。予算の算出においては、相場よりも多少のズレが発生することをあらかじめ考慮しておきましょう。

PMI(統合後プロセス)確立

M&Aにおいては成約がゴールではなく、売り手側と買い手側の両者が思い描いた成長を実現させることが本当のゴールです。そこでM&AにおいてはPMI(Post Merger Integration)の考え方が重要になります。

PMIとは、いわばM&A成約後の「統合後プロセス」を指す単語です。PMIにおける重要な要素には、以下のようなものがあります。

- 新経営体制の構築

- 経営ビジョン実現のための計画策定

- 両社協業のための体制構築・業務オペレーション

上記の点に留意しながら、PMIを立案します。PMIを綿密に行うことで、売り手・買い手の両者に発生するリスクを最小限に抑え、成果を最大化させることが出来るでしょう。

またPMIは成約後に立案するものではなく、M&A戦略の立案時から実行すべきです。M&Aの成約には1年以上の期間が掛かることがほとんどなので、PMIも長期的に行うことになります。

ネイルサロンにおけるM&Aのまとめ

今回はネイルサロンにおけるM&Aについて、ネイルサロン業界の現状や特徴、市場動向やM&A事例を踏まえて解説しました。

ネイルサロン業界は右肩上がりの成長市場であるものの、まだまだM&Aによる市場活性が低い状態です。しかし年々ネイルサロン事業者が増加していることもあり、これからはM&Aが積極化していくことが予測されます。

M&Aは企業の成長戦略として非常に有効な手段である一方、万全を期して臨む必要のある経営戦略です。当社のM&A仲介サービス「M&A HACK」では上記の戦略実行・買い手紹介を完全成功報酬でリスクなしの報酬形態で一気通貫対応しています。初回の相談は無料ですのでお気軽に下記よりご相談ください。

無料相談のご予約:

https://sfs-inc.jp/ma/contact