「ケータリング業界のM&Aの売却相場は?」

「ケータリング会社のM&Aや事業承継について知りたい」

この記事をご覧の方は、上記のような疑問をお持ちの方が多いのではないでしょうか。

実際に現状「ケータリング M&A」等と検索しても、信憑性に欠ける記事や専門家が執筆した解読が難解な記事しかなく、素人が目にしても理解できない記事が多いです。

そこで、今回はM&Aの専門企業である「M&A HACK」が、ケータリング業界のM&Aについて分かりやすく簡潔に解説します。

ケータリング業界におけるM&Aの売却相場や成功事例、成功のポイントについても詳しく解説するので、ケータリング業界のM&Aや事業承継に興味のある方は、ぜひ参考にしてください。

目次

- 1 ケータリングとは

- 2 ケータリング業界の市場動向と市場規模

- 3 ケータリング業の動向と今後

- 4 ケータリング業界のM&Aの動向

- 5 ケータリングのM&Aをするメリット

- 6 ケータリングのM&Aの注意点

- 7 ケータリングにおけるM&Aを成功させるためのポイント

- 8 ケータリング業のM&Aにおける成功事例

- 8.1 1.CRGインベストメント株式会社による株式会社ノンピとの資本業務提携

- 8.2 2.双日株式会社によるロイヤルホールディングス株式会社との資本業務提携

- 8.3 3.志太ホールディングス株式会社によるシダックス株式会社とのM&A

- 8.4 4.京都ケータリング株式会社による株式会社桜フーズとのM&A

- 8.5 5.東京ケータリング株式会社による新東京食堂株式会社とのM&A

- 8.6 6.株式会社ハークスレイによる株式会社味工房スイセンとのM&A

- 8.7 7.The Wok People Pte. Ltdによる3 Embers CulinaryCraft Pte. Ltd.とのM&A

- 8.8 8.株式会社AFC-HDアムスライフサイエンスによる5SPRO Joint Stock CompanyとのM&A

- 8.9 9.アスクル株式会社によるスターフェスティバル株式会社との資本提携

- 8.10 10.オイシックス・ラ・大地株式会社による株式会社CRAZY KITCHENの子会社化

- 8.11 11.株式会社アスモフードサービスによる株式会社ぱすととのM&A

- 8.12 12.ロイヤルコントラクトサービス株式会社によるハイウェイロイヤル株式会社とのM&A

- 8.13 13.株式会社ティーケーピーによる日本リージャス社とのM&A

- 8.14 14.オイシックスドット大地株式会社によるらでぃっしゅぼーや株式会社とのM&A

- 8.15 15.株式会社アカツキによる株式会社ASOBIBAと株式会社アプトとのM&A

- 9 まとめ

ケータリングとは

このセクションでは、ケータリングの定義や特徴から始め、ケータリングの主なサービスについて、ケータリングの歴史や背景について解説していきます。

このセクションでは、ケータリングの定義や特徴から始め、ケータリングの主なサービスについて、ケータリングの歴史や背景について解説していきます。

ケータリングの定義と特徴

ケータリングとは、宴会や会議、イベントなどの場所に料理や飲み物を提供するサービスのことを指します。レストランとは異なり、顧客の指定した場所で食事を提供するのが特徴です。ケータリング業者は、料理の準備から配膳、片付けまでを一貫して行います。

ケータリングの主な特徴は以下の通りです。

- 出張サービス:顧客の指定した場所に出向いてサービスを提供

- 大量調理:一度に大人数分の料理を用意できる

- 幅広いメニュー:顧客のニーズに合わせて多様なメニューを提供

- イベントの演出:料理だけでなく、会場の設営や装飾なども行う

ケータリングサービスの種類と内容

ケータリングサービスは、提供する食事の内容や規模、目的によって様々な種類があります。主なケータリングサービスの種類と内容は以下の通りです。

- コーポレートケータリング:企業の会議や研修、社内イベントなどで利用

- ウェディングケータリング:結婚式や披露宴で利用

- パーティケータリング:各種パーティやレセプションで利用

- スポーツイベントケータリング:スポーツ大会や競技会で利用

- 学校・病院ケータリング:学校の給食や病院の患者食で利用

例えば、あるケータリング業者では、企業の記念パーティで500人分の料理を提供しました。メニューは和洋折衷で、会場の設営や装飾も行い、イベントを盛り上げる演出も行いました。このように、ケータリング業者は料理だけでなく、イベント全体の運営をサポートします。

ケータリング業界の歴史と発展

日本のケータリング業界は、1970年代に始まったとされています。当初は主に企業の社員食堂の運営を請け負うことから始まりました。その後、1980年代になると、結婚式や各種パーティなどでケータリングサービスが利用されるようになり、市場が拡大しました。

1990年代以降は、ケータリング業者の数が増加し、競争が激化しました。そのため、ケータリング業者は、料理の質の向上だけでなく、サービスの差別化を図るようになりました。例えば、テーマパークでのケータリングサービスや、介護施設での食事提供など、新たな市場を開拓する業者も現れました。

現在では、ケータリング業界は食品衛生管理の徹底や、アレルギー対応、環境に配慮した食材の使用など、社会のニーズに合わせたサービスを提供しています。また、インターネットの普及により、ケータリングサービスの予約や手配がオンラインで行えるようになり、利便性が向上しました。

ケータリング業界は、今後も社会のニーズに合わせて変化し、発展していくことが期待されます。

ケータリング業界の市場動向と市場規模

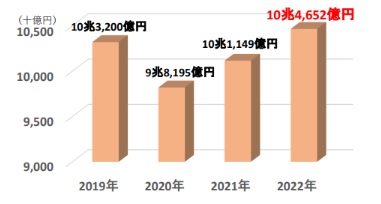

中食市場の推移(2019年~2022年)

M&Aにおいて業界の現状とこれからを理解しておくことは非常に重要です。そこで、ここでは、ケータリング業の動向と今後について解説していきます。ぜひ参考にしてください。

国内のケータリング市場の現状と将来性

国内のケータリングが含まれる中食市場は、2022年に10兆4,652億円規模に達しました。

過去10年の2012年比で見ると、116.1%と成長しています。市場規模は年々拡大傾向にありましたが、2020年は新型コロナウイルスの影響により、イベントの中止や延期が相次ぎ、前年比で約5%の減少となりました。しかし、ワクチン接種の進展などにより、2021年以降は回復傾向にあります。

今後は、高齢化社会の進展により、介護施設や医療機関でのケータリングニーズが高まることが予想されます。また、働き方改革による社員食堂の充実や、教育現場での食育の重要性の高まりなども、ケータリング市場の拡大につながると考えられます。

海外のケータリング市場の動向と比較

ケータリング市場全体については、2023年の市場規模が6億8,689万米ドル(CAGR(年間平均成長率) 10.07%)と予測されており、2030年には13億5,082万米ドルに達すると見込まれています。

この市場は今後も高い成長が続くと考えられ、イベントの再開やデリバリー需要の高まりなどが後押ししています。特に新型コロナ禍の影響で一時的に落ち込んだ需要が回復基調にあり、ワクチン接種の進展などを背景に市場が拡大していくことが期待されています。

ケータリング業界が持つ課題

ケータリング業界は、近年の食の多様化や個人化、イベントの多様化などにより、様々な課題を抱えています。主な課題としては、以下のようなものがあります。

- 人手不足:ケータリング業務は人手を必要とするため、人材の確保と定着が課題

- 食品ロスの削減:大量調理による食品ロスの発生を抑制する必要がある

- 衛生管理の徹底:食中毒などの事故を防ぐため、厳格な衛生管理が求められる

- 競争の激化:ケータリング業者の増加により、価格競争が激化している

ケータリング業界におけるテクノロジーの影響

近年、ケータリング業界でもテクノロジーの活用が進んでいます。例えば、以下のような取り組みがあります。

- オンライン予約システムの導入:顧客がウェブサイトやアプリから簡単に予約できるようになった

- 自動調理機器の活用:大量調理を効率化し、人手不足を補うことができる

- 食品ロス削減システムの開発:需要予測や在庫管理を最適化し、食品ロスを減らせる

- AIを活用したメニュー提案:顧客の好みや過去の注文履歴から、最適なメニューを提案できる

テクノロジーの活用は、ケータリング業界の課題解決に大きく貢献すると期待されています。

以上のように、国内のケータリング市場は今後も拡大が見込まれる一方で、人手不足や食品ロスなどの課題を抱えています。海外市場の動向も参考にしながら、テクノロジーを活用した課題解決が求められています。

ケータリング業の動向と今後

ケータリング業界における動向について解説します。これからケータリング企業のM&Aを検討している人は、ぜひ情報の一部として参考にしてください。

ケータリング業界における動向について解説します。これからケータリング企業のM&Aを検討している人は、ぜひ情報の一部として参考にしてください。

ケータリング業界におけるM&Aの必要性

ケータリング業界では、近年M&Aが活発化しています。その主な理由は、以下の通りです。

- 規模の経済の追求:大手企業による中小企業の買収により、仕入れや物流のコストを削減できる

- 事業の多角化:異業種からの参入や、関連事業への進出により、事業リスクを分散できる

- 人材の確保:優秀な人材を持つ企業を買収することで、人材不足を解消できる

- 技術力の獲得:先進的な技術を持つ企業を買収することで、自社の技術力を向上できる

例えば、2021年には大手ケータリング企業Aが、地方の中堅企業Bを買収しました。Aは全国展開を目指しており、Bの地域密着型の営業力を獲得することで、事業拡大を図っています。

ケータリング業界の競争環境の変化

ケータリング業界は、かつては地域密着型の中小企業が多数を占めていました。しかし、近年は大手企業の参入により、競争が激化しています。特に、以下のような変化が見られます。

- 価格競争の激化:大手企業の参入により、価格競争が激しくなっている

- サービスの多様化:顧客ニーズに合わせた多様なサービスが求められるようになった

- 品質の向上:食の安全性や味への要求水準が高まっている

- テクノロジーの活用:ITを活用した効率化や、新たなサービスの提供が進んでいる

実際にある企業では、SNSを活用した販促活動により、新規顧客の獲得に成功しています。

ケータリング業界におけるイノベーションの事例

ケータリング業界では、近年様々なイノベーションが生まれています。以下は、その一例です。

- 食品ロス削減システム:AIを活用した需要予測により、食品ロスを大幅に削減

- モバイルキッチン:トラックに調理設備を搭載し、どこでも料理を提供できるようにした

- バーチャルキッチン:店舗を持たず、デリバリー専門のゴーストレストランを運営

- サブスクリプション型サービス:定額制で、毎日の食事を提供するサービス

例えば、ある企業では、AIを活用した食品ロス削減システムを導入し、食材の発注量を最適化することで、食品ロスを50%削減することに成功しました。

また、別の企業では、サブスクリプション型のケータリングサービスを開始し、毎日の食事を定額で提供することで、顧客の利便性を高めています。

ケータリング業界の今後の展望と課題

ケータリング業界は、今後も成長が見込まれる一方で、以下のような課題を抱えています。

- 人手不足の深刻化:少子高齢化により、人材確保がさらに難しくなる

- 食の安全性への対応:食品衛生管理の徹底や、アレルギー対応などが求められる

- 環境問題への対応:食品ロスの削減や、プラスチック削減などが求められる

- デジタル化の推進:ITを活用した業務効率化や、新たなサービスの開発が必要

これらの課題に対応するためには、業界全体で取り組む必要があります。例えば、人手不足については、外国人材の活用や、ロボット技術の導入などが検討されています。

また、食の安全性については、HACCPなどの衛生管理手法の導入が進められています。環境問題については、食品ロスの削減に向けた取り組みが進められているほか、プラスチック製品の使用削減なども検討されています。

ケータリング業界は、今後も変化し続けることが予想されます。変化に対応しながら、持続的な成長を実現するためには、イノベーションを続けていくことが重要です。

ケータリング業界のM&Aの動向

ケータリング業界におけるM&Aの動向について解説します。これからケータリング企業のM&Aを検討している人は、ぜひ情報の一部として参考にしてください。

ケータリング業界におけるM&Aの動向について解説します。これからケータリング企業のM&Aを検討している人は、ぜひ情報の一部として参考にしてください。

M&Aの最新トレンド

ケータリング業界では、事業拡大や競争力強化を目的としたM&Aが活発化しています。特に、以下のようなトレンドが見られます。

- 大手企業による中小企業の買収:全国展開を目指す大手ケータリング企業が、地域密着型の中小企業を買収することで、事業拡大を図っている。

- 異業種からの参入:外食企業やホテル、旅館などの異業種からケータリング業界への参入が増加している。

- テクノロジー企業との連携:ITを活用した効率化や新サービスの提供を目的に、テクノロジー企業とのM&Aや提携が進んでいる。

資金調達の手段とその課題

M&Aを実行するには、多額の資金が必要となります。ケータリング企業がM&Aの資金を調達する主な方法は以下の通りです。

- 自己資金:内部留保や株主からの増資など、自社の資金を活用する方法。

- 銀行借入:金融機関から借り入れを行う方法。ただし、担保や保証人が必要となる場合が多い。

- 社債発行:社債を発行して資金を調達する方法。比較的大規模な資金調達が可能だが、信用力が求められる。

- プライベートエクイティ:投資ファンドから資金を調達する方法。高い利回りが期待できる一方、経営への関与が求められることがある。

しかし、中小企業にとっては、これらの方法で十分な資金を調達することが難しいケースもあります。特に、新型コロナウイルスの影響で業績が悪化した企業は、銀行借入や社債発行が困難な状況に陥っています。

そのため、政府系金融機関による低利融資制度の拡充や、プライベートエクイティによる資金供給の活性化が求められています。

M&Aにおける売却価格の相場

ケータリング業界のM&Aにおける売却価格は、企業の規模や業績、成長性などによって大きく異なります。一般的な相場は以下の通りです。

- 売上高の0.5~1.5倍程度:小規模な企業や業績が芳しくない企業の場合

- 売上高の1.5~2.5倍程度:中堅企業や業績が安定している企業の場合

- 売上高の2.5~5.0倍程度:大手企業や高い成長性が見込まれる企業の場合

ただし、これはあくまでも目安であり、実際の売却価格は個別の案件ごとに異なります。例えば、シナジー効果が大きいと見込まれる場合は、売却価格が高くなる傾向にあります。

M&Aプロセスの特徴

ケータリング業界のM&Aプロセスには、以下のような特徴があります。

- 秘密保持の重要性:顧客情報や調理のノウハウなど、機密情報が多いため、秘密保持契約の締結が重要となる。

- デューデリジェンスの範囲:食品衛生や労務管理など、業界特有の法規制への対応状況を確認する必要がある。

- 従業員の処遇:調理師や栄養士など、専門性の高い人材の確保が重要なため、従業員の処遇には特に注意が必要である。

- ブランドの継承:ケータリング企業の価値の多くはブランド力にあるため、買収後のブランド戦略の策定が重要となる。

M&Aを成功させるためには、これらの特徴を踏まえた上で、適切なプロセスを踏むことが求められます。例えば、秘密保持契約の締結、詳細なデューデリジェンスの実施、従業員との丁寧なコミュニケーション、ブランド戦略の策定などが挙げられます。

実際に、ある大手ケータリング企業がM&Aを実施した際には、約1年をかけて入念なデューデリジェンスを行い、従業員への説明会を複数回開催することで、円滑な統合を実現したという事例があります。

ケータリングのM&Aをするメリット

ケータリング業のM&Aにおいてのメリットを売却側・買収側の両方から解説します。メリットを元にしてケータリング業のM&Aを検討してください。

ケータリング業のM&Aにおいてのメリットを売却側・買収側の両方から解説します。メリットを元にしてケータリング業のM&Aを検討してください。

| 売却側のメリット | 買収側のメリット |

|

|

売却側のメリット

ケータリング業界における売却側のメリットは、以下の通りです。

- 事業の継続と発展

- 財務状況の改善

- 経営資源の有効活用

- リスクの軽減

- オーナーの引退や世代交代

それぞれ詳しく解説していきます。

事業の継続と発展

ケータリング企業をM&Aで売却することで、事業を継続・発展させることができます。特に、後継者不在や資金不足などの理由で事業の存続が困難な場合、M&Aによって事業を引き継ぐ先を見つけることができます。

M&Aによる事業の継続・発展の実例として、老舗ケータリング企業Aが挙げられます。創業者の引退を機に、大手ケータリング企業BがAを買収しました。Bは、Aの顧客基盤や技術力を活かして事業を拡大し、Aのブランドを守りながら、更なる成長を実現しています。

財務状況の改善

M&Aによって、売却企業の財務状況を改善することができます。買収企業から得られる資金を、借入金の返済や設備投資に充てることで、財務体質を強化できます。

経営資源の有効活用

M&Aによって、売却企業の経営資源を有効活用することができます。例えば、買収企業の販路を活用することで、売却企業の商品やサービスを、より多くの顧客に届けることができます。

ある地方のケータリング企業は、大手企業にM&Aで売却することで、全国展開を実現しました。買収企業の販路を活用することで、地方の特産品を使った料理を、全国の顧客に提供できるようになりました。

リスクの軽減

M&Aによって、売却企業が抱えるリスクを軽減することができます。例えば、事業環境の変化や自然災害などのリスクを、買収企業と共有することで、リスクヘッジが可能となります。

東日本大震災後、被災地のケータリング企業が、大手企業にM&Aで売却された事例があります。買収企業は、被災地の復興支援を行いながら、事業を継続・発展させています。売却企業は、震災というリスクを軽減しながら、事業を守ることができました。

オーナーの引退や世代交代

M&Aは、オーナーの引退や世代交代の際の選択肢の一つとなります。後継者不在の場合、M&Aによって事業を引き継ぐ先を見つけることができます。

買収側のメリット

ケータリング業界における買収側のメリットは、以下の通りです。

- 事業拡大と市場シェアの獲得

- シナジー効果の創出

- ノウハウや技術の獲得

- 競合他社の排除

- 優秀な人材の確保

それぞれ詳しく解説していきます。

事業拡大と市場シェアの獲得

M&Aによって、買収企業は事業を拡大し、市場シェアを獲得することができます。特に、異業種からケータリング業界に参入する企業にとって、M&Aは有効な手段となります。

ある大手外食企業は、ケータリング企業をM&Aで買収することで、ケータリング市場に参入しました。買収したケータリング企業の顧客基盤や技術力を活かすことで、短期間で市場シェアを拡大することができました。

シナジー効果の創出

M&Aによって、買収企業と売却企業のシナジー効果を創出することができます。例えば、両社の顧客基盤を共有することで、クロスセルの機会を増やすことができます。

ある大手ホテルチェーンは、ケータリング企業をM&Aで買収しました。ホテルの宴会場とケータリング企業の顧客基盤を組み合わせることで、法人顧客向けのサービスを強化し、シナジー効果を生み出しています。

ノウハウや技術の獲得

M&Aによって、買収企業は売却企業のノウハウや技術を獲得することができます。特に、専門性の高い分野では、M&Aによる技術獲得が有効な手段となります。

ある大手食品メーカーは、高齢者向けケータリング企業をM&Aで買収しました。買収したケータリング企業の、高齢者向け食事の提供ノウハウを活用することで、新たな市場を開拓しています。

競合他社の排除

M&Aによって、買収企業は競合他社を排除することができます。特に、市場シェアの拡大を目指す企業にとって、競合他社のM&Aは有効な手段となります。

ある大手ケータリング企業は、競合他社をM&Aで買収することで、市場シェアを拡大しました。買収した競合他社の顧客を自社に取り込むことで、業界内でのプレゼンスを高めています。

優秀な人材の確保

M&Aによって、買収企業は売却企業の優秀な人材を確保することができます。特に、専門性の高い人材の確保は、事業拡大に欠かせません。

ある大手ケータリング企業は、地方の有力ケータリング企業をM&Aで買収しました。買収した企業の、地域に根付いた営業力や、優秀な調理師を活用することで、地方展開を加速させています。

ケータリングのM&Aの注意点

ケータリングのM&Aを行う際の注意点を解説します。ケータリングのM&Aを行う際の注意点は、以下の通りです。

ケータリングのM&Aを行う際の注意点を解説します。ケータリングのM&Aを行う際の注意点は、以下の通りです。

企業文化の違いによる統合の難しさ

ケータリング業界でM&Aを行う際、最も注意すべき点の一つが、企業文化の違いです。ケータリング会社は、独自の調理方法やサービススタイル、組織風土を持っていることが多く、これらを統合するのは容易ではありません。

実際に、ある大手ケータリング企業がM&Aを行った際、買収先の企業文化を尊重せず、一方的に自社の方針を押し付けたことで、多くの優秀な人材が離職してしまったという事例があります。

買収後の統合プロセスの重要性

M&Aの成否を左右するのは、買収後の統合プロセス(PMI)です。PMIを適切に進められなければ、買収によるシナジー効果を発揮できません。

例えば、ある中堅ケータリング企業がM&Aを行った際、PMIの専任チームを設置せず、担当者に過度な負担がかかってしまいました。その結果、統合作業が遅れ、買収によるシナジーを十分に発揮できなかったそうです。

法的・財務的なデューデリジェンスの必要性

M&Aを行う前に、買収先企業の法的・財務的なリスクを把握するデューデリジェンス(DD)が不可欠です。DDを適切に行わないと、買収後に予期せぬ問題が発生するリスクがあります。

法務DDでは、買収先企業の契約関係や訴訟リスク、許認可の状況などを調査します。財務DDでは、買収先企業の資産・負債や収益力、キャッシュフローなどを精査します。

ある大手ケータリング企業は、DDを十分に行わずにM&Aを実行したところ、買収先企業が多額の債務を抱えていることが判明しました。結果的に、買収価格の見直しを迫られ、当初の目的を達成できなかったそうです。

従業員の不安への対応とコミュニケーション

M&Aは、買収先企業の従業員に大きな不安を与えます。統合プロセスにおいては、従業員の不安に真摯に向き合い、丁寧なコミュニケーションを取ることが重要です。

経営陣は、統合の目的やビジョンを従業員に明確に伝え、理解を得る必要があります。加えて、従業員の声に耳を傾け、不安や懸念に対処していくことが求められます。

ある外資系ケータリング企業では、M&A後に従業員向けの説明会を複数回開催し、一人ひとりの面談も行いました。従業員のモチベーションを維持しながら、スムーズな統合を実現できたそうです。

以上のように、ケータリングのM&Aには、企業文化や統合プロセス、デューデリジェンス、従業員対応など、様々な注意点があります。これらの課題に適切に対処しながら、M&Aを成功に導いていくことが重要です。

ケータリングにおけるM&Aを成功させるためのポイント

ケータリングにおけるM&Aを成功させるためのポイントを解説します。ケータリングにおけるM&Aを成功させるためのポイントは、以下の通りです。

ケータリングにおけるM&Aを成功させるためのポイントを解説します。ケータリングにおけるM&Aを成功させるためのポイントは、以下の通りです。

- M&A戦略の立案

- 相場価格をよく理解しておく

- PMI(統合後プロセス)の確立

それぞれ詳しく解説していきます。

M&A戦略の立案

ケータリング業界でM&Aを成功させるためには、まず明確な戦略を立てることが重要です。M&Aの目的を明確にし、買収先企業の選定基準を定めましょう。

M&Aの目的としては、事業拡大、シナジー効果の創出、競合他社の排除などが挙げられます。買収先企業の選定基準としては、財務状況、顧客基盤、ブランド力、技術力などを総合的に評価する必要があります。

例えば、ある大手ケータリング企業は、M&Aの目的を「全国展開の実現」と定め、地方の有力企業を買収することで、短期間で全国規模のネットワークを構築しました。買収先企業の選定にあたっては、地域での知名度や顧客基盤を重視したそうです。

相場価格をよく理解しておく

M&Aを行う際は、買収先企業の適正な価格を把握しておくことが重要です。相場価格を理解していないと、買収価格の交渉で不利な立場に立たされる可能性があります。

ケータリング業界におけるM&Aの相場価格は、企業の規模や業績、成長性などによって異なります。一般的には、売上高の0.5~5.0倍程度が相場とされています。

ただし、これはあくまでも目安であり、実際の価格は個別の案件ごとに異なります。買収先企業の強みや将来性、シナジー効果などを総合的に判断して、適正な価格を見極める必要があります。

PMI(統合後プロセス)の確立

M&Aを成功させるためには、買収後の統合プロセス(PMI)を適切に進めることが不可欠です。PMIを疎かにすると、買収によるシナジー効果を発揮できません。

PMIでは、経営理念や企業文化、業務プロセスの統合を図る必要があります。また、従業員の不安を払拭し、モチベーションを維持することも重要です。

PMIを円滑に進めるためには、専任のチームを設置し、統合計画を綿密に立てることが求められます。加えて、従業員との丁寧なコミュニケーションを通じて、理解と協力を得ることが欠かせません。

こうしたデメリットを避けるためには、M&A仲介を利用することが強く推奨されます。M&A仲介は、豊富な知識と経験を持つ専門家が、統合計画の策定から実行までを一貫してサポートしてくれます。両社の文化的な違いを踏まえたコミュニケーション施策の立案や、ノウハウの共有促進なども、M&A仲介の得意とするところです。

M&A仲介を活用することで、PMIを適切に管理し、統合効果を最大化することができるのです。M&A成功の鍵は、PMIの確立にあると言っても過言ではありません。

「M&A HACK」は、戦略策定から買い手の紹介まで、M&A取引を完全成功報酬制でサポートする仲介サービスです。当サービスでは、リスクを気にすることなく、一貫した支援を提供しています。初めてのご相談は無料ですので、ご興味のある方はぜひ下記からお問い合わせください。

無料相談のご予約:

https://sfs-inc.jp/ma/contact

ケータリング業のM&Aにおける成功事例

ケータリング業界におけるM&Aの成功事例を紹介します。これからケータリング業界におけるM&Aを検討している人は、ぜひ参考にしてください。

ケータリング業界におけるM&Aの成功事例を紹介します。これからケータリング業界におけるM&Aを検討している人は、ぜひ参考にしてください。

1.CRGインベストメント株式会社による株式会社ノンピとの資本業務提携

CRGホールディングス株式会社の子会社であるCRGインベストメント株式会社は、株式会社ノンピの第三者割当増資を引き受け、資本業務提携契約を締結しました。

CRGインベストメント株式会社は、M&A・投資事業などを行う企業です。CRGホールディングス株式会社は、人材派遣紹介事業や IT ソリューションサービスなどを展開しています。

株式会社ノンピは、法人向けフードデリバリー「nonpi foodbox」、法人向けランチケータリング「nonpi lunch」の運営、社内カフェテリアの企画・運営などを行う企業です。

今回の出資の目的は、CRGホールディングスグループのHR関連事業の拡大と、株式会社ノンピの高い成長が期待されるシェアリングエコノミー型フードデリバリーサービスとの連携による新たな付加価値の創造、そして両社の企業価値向上にあります。コールセンター運営や各種事務などの連携を通じて、シナジー効果を生み出すことが期待されています。

2.双日株式会社によるロイヤルホールディングス株式会社との資本業務提携

総合商社である双日株式会社は、「ロイヤルホスト」や「てんや」を展開するロイヤルホールディングス株式会社に出資し、資本業務提携契約を締結しました。

双日は、国内外に約400社の連結対象会社を有し、9つの本部を通して多種多様な事業をグローバルに展開している総合商社です。150年以上にわたって多くの国と地域の発展を、ビジネスという側面からサポートしてきた実績があります。

ロイヤルホールディングスは、1951年に福岡で創業以来、「食を通じて国民生活の向上に寄与する」ことを目指してきました。外食事業、コントラクト事業、機内食事業、ホテル事業、食品事業を展開し、日本で一番質の高い”食”&”ホスピタリティ”グループを目指しています。

今回の出資・提携の目的は、双日の有する国内外ネットワークやノウハウを活用した協業により、両社の企業価値向上を図ることにあります。具体的には、顧客基盤の共有による新たなマーケットの創造、デジタルデータの活用による集客と顧客満足度の強化、食材・副資材の調達支援、物流改革サポート、新規事業開発、ロイヤルホールディングスグループの海外展開支援などを共同で推進していきます。

参考:双日、「ロイヤルホスト」や「てんや」を展開するロイヤルホールディングスに出資・資本業務提携契約締結

3.志太ホールディングス株式会社によるシダックス株式会社とのM&A

志太ホールディングス株式会社は、シダックス株式会社の発行済株式の全てを取得し、シダックスを完全子会社化することとなりました。

志太ホールディングス株式会社は、ケータリング事業を中核とする企業グループの持株会社です。主な事業は、給食や病院・福祉施設向けの食事提供などのフードサービス事業です。

シダックス株式会社は、フードサービス事業、車両運行サービス事業、社会サービス事業などを手掛ける企業です。フードサービス事業では、企業や学校、病院などへの給食サービスを提供しています。

両社は、食品宅配の購入経路の多様化や物流コストの増加、人手不足といった社会課題に直面していました。この経営統合により、迅速な意思決定と事業展開を可能にし、中長期的な企業価値の最大化を目指します。未来志向の企業理念を持つ両社が経営資源を結集することで、社会課題の解決と持続的な成長を実現できると期待されています。

参考:持分法適用関連会社シダックス株式会社(証券コード:4837)株式に対する公開買付けに係る応募契約締結及び第三者割当増資の引き受けに伴う持分法適用関連会社の連結子会社化の見込みに関するお知らせ

4.京都ケータリング株式会社による株式会社桜フーズとのM&A

京都ケータリング株式会社は、株式会社桜フーズの全株式を取得し、完全子会社化しました。

京都ケータリング株式会社は、京都市を中心に、病院や高齢者施設、保育園などへの食事提供サービスを展開しています。「おいしさ」と「安全・安心」を追求し、地域に密着した事業を行っています。

株式会社桜フーズは、京都府八幡市で病院や福祉施設向けの食事提供サービスを行っています。「手作りの味」にこだわり、地元の食材を活かした料理を提供しています。

今回のM&Aの目的は、両社の強みを活かし、より質の高いサービスを提供することにあります。京都ケータリングの衛生管理ノウハウと、桜フーズの手作り料理のノウハウを融合することで、顧客満足度の向上を図ります。また、両社の営業エリアを拡大し、より多くのお客様にサービスを提供できるようになります。さらに、食材の共同仕入れや調理の集約化により、コスト削減と効率化を実現します。

参考:当社子会社(京都ケータリング株式会社)による株式取得に関するお知らせ

5.東京ケータリング株式会社による新東京食堂株式会社とのM&A

大和PIパートナーズ株式会社が運営する投資事業組合「DPIP 企業支援1号」が全株式を保有する東京ケータリング・ホールディングス株式会社の子会社、東京ケータリング株式会社は、2022年9月22日付で新東京食堂株式会社の発行済全株式を取得しました。

東京ケータリング株式会社は、東京ケータリング・ホールディングス株式会社の子会社であり、給食事業を主要事業の一つとしています。

新東京食堂株式会社は、子会社の新東京食品産業株式会社と共に、東京都及び群馬県を中心に大学や工場等での給食事業を行っています。

今回の株式取得の目的は、両社の高い親和性を活かし、規模の拡大を図ることで更なる成長を目指すことにあります。東京ケータリングと新東京食堂は、給食事業という共通の主要事業を有しており、この事業領域での協働により、シナジー効果が期待できます。

参考:東京ケータリング株式会社による新東京食堂株式会社の株式譲受について

6.株式会社ハークスレイによる株式会社味工房スイセンとのM&A

株式会社ハークスレイは、仕出し料理やケータリング事業を中心に展開する株式会社味工房スイセンの全株式を取得し、連結子会社化しました。

株式会社ハークスレイは、「ほっかほっか亭」を全国に展開し、手作りによる家庭の温もり、まごころ、安心感をお届けする信頼の食を追求しています。

株式会社味工房スイセンは、「おいしさに真心こめて」をスローガンに、洗練された四季折々の御料理とサービスにて、食に集う皆様に非日常のひとときをお届けしています。

今回の株式取得の目的は、株式会社味工房スイセンにおいて、事業の一層の強化と発展、及び株式会社ハークスレイのこれら事業の更なる開拓・発展を図ることにあります。これにより、株式会社ハークスレイグループの企業価値の一層の向上が実現できるものと考えております。

参考:株式会社味工房スイセンの株式取得(子会社化)に関するお知らせ

7.The Wok People Pte. Ltdによる3 Embers CulinaryCraft Pte. Ltd.とのM&A

株式会社グリーンハウスの100%子会社 で、シンガポールのケータリング会社であるThe Wok People Pte. Ltd(以下、TWP社)は、同国のケータリング会社である3 Embers CulinaryCraft Pte. Ltd.(以下、3EC社)の全株式を取得し、完全子会社化しました。

TWP社は、シンガポールにおいて、ケータリングサービスを提供しています。特に、ハラルフードの提供に強みを持ち、イスラム教徒の顧客を多く獲得しています。

3EC社は、シンガポールにおいて、ケータリングサービスを提供しています。特に、西洋料理の提供に強みを持ち、欧米系の顧客を多く獲得しています。

今回のM&Aの目的は、両社の強みを活かし、シナジー効果を発揮することにあります。TWP社のハラルフードの提供ノウハウと、3EC社の西洋料理の提供ノウハウを融合することで、より幅広い顧客ニーズに対応できるようになります。また、両社の顧客基盤を共有することで、クロスセルの機会も増加すると期待されています。

さらに、両社の調理施設や物流網を統合することで、コスト削減と効率化を図ることも可能になります。これにより、より競争力のあるサービスを提供できるようになると考えられています。

参考:3 Embers Culinary Craft Pte. Ltd.の株式取得のお知らせ

8.株式会社AFC-HDアムスライフサイエンスによる5SPRO Joint Stock CompanyとのM&A

株式会社AFC-HDアムスライフサイエンスは、ベトナムでケータリングサービス(給食事業)を展開する5SPRO Joint Stock Company(以下、5SPRO社)の発行済株式の51%を取得し、連結子会社化することを決定しました。

株式会社AFC-HDアムスライフサイエンスは、健康食品や化粧品の製造・販売を行う企業です。新業態への進出による経営の多角化と自社グループ内に様々な業態を持つことにより、自社グループ内で全てを完結する複合企業体を目指しています。

5SPRO社は、ベトナムのハノイに本社を置き、2009年8月に設立されました。主にケータリングサービス(給食事業)を展開しています。

今回の株式取得の目的は、株式会社AFC-HDアムスライフサイエンスグループの更なる国際化の推進にあります。同社は昨年、百貨店事業を展開する株式会社さいか屋と飲食事業を行う株式会社なすびを連結子会社化しました。また、不動産事業と建設事業の子会社も新設しています。今後、AFC国際学院(日本語学校)の開校も予定しており、ベトナムで給食事業を展開する5SPRO社を連結子会社化することで、国際化への足掛かりとしていきたいと考えています。

参考:5SPRO Joint Stock Company 株式取得による子会社化に関するお知らせ

9.アスクル株式会社によるスターフェスティバル株式会社との資本提携

アスクル株式会社は、お弁当・ケータリングの総合宅配サービス「ごちクル」を運営するスターフェスティバル株式会社との間で、業務・資本提携契約を締結しました。

アスクル株式会社は、オフィス通販№1からEコマース№1への変革を目標として掲げ、国内法人向けアスクルサービス事業や一般消費者向け通信販売事業「LOHACO」を展開しています。

スターフェスティバル株式会社は、平成21年の会社設立より、外食産業に従事している飲食店や製造工場が中食産業に新規参入するために必要な機能を提供しています。具体的には、商品開発、インターネットを活用した販売促進、お客様センターでの受注業務、安心・安全な配達代行などのサービスを提供しています。

今回の業務・資本提携の目的は、双方のお客様基盤とノウハウを共有し、提携シナジーを追求することにあります。具体的には、以下の2点が挙げられます。

- 平成26年11月を目標に、スタフェスの中食サービス「ごちクル」をアスクルのサービスとして採用し、お客様に展開することで、スタフェスのお客様基盤をスピーディーに拡大させ、事業成長に寄与すること。

- スタフェスのお弁当をアスクルの100%子会社であるBizex株式会社の配送サービスを活用し配送すること、またはスタフェス配送車の空き時間をアスクルサービスに活用することにより、配送密度および配送効率の向上を図り、両社のコストダウンを実現すること。

今回の提携により、両社のお客様基盤とノウハウを共有し、新たなサービスの提供やコストダウンを実現することで、双方の企業価値向上が期待されています。

参考:スターフェスティバル株式会社との業務・資本提携に関するお知らせ

10.オイシックス・ラ・大地株式会社による株式会社CRAZY KITCHENの子会社化

オイシックス・ラ・大地株式会社は、オーダーメイドケータリングサービス事業などを手掛ける株式会社CRAZY KITCHENを、親会社である株式会社CRAZYから株式譲渡により子会社化することを決定しました。子会社化は2018年8月末までに完了する予定です。

オイシックス・ラ・大地株式会社は、有機・特別栽培野菜や無添加食材などの食品宅配サービスを展開しています。また、ミールキットの提供やショップインショップモデルでの実店舗事業、お客様向けのイベント開催なども行っています。

株式会社CRAZY KITCHENは、「食時を、デザインする」をコンセプトに、食事だけでなく空間や時間、コミュニケーションをデザインするオーダーメイドケータリング事業を中心に展開しています。食のクリエイティビティが強みです。

今回の子会社化の目的は、以下の2点です。

- 株式会社CRAZY KITCHENの強みを生かし、オイシックス・ラ・大地株式会社の店舗やイベントのクリエイティビティ向上を図ること。

- オイシックス・ラ・大地株式会社の食材を株式会社CRAZY KITCHENのケータリングイベントに提供するなどして、商品価値の伝達を行うこと。また、新規獲得営業やオペレーションを支援し、株式会社CRAZY KITCHENの事業推進を後押しすること。

参考:オイシックス・ラ・大地、オーダーメイドケータリング事業の「CRAZY KITCHEN」を子会社化

11.株式会社アスモフードサービスによる株式会社ぱすととのM&A

株式会社アスモの連結子会社である株式会社アスモフードサービスは、株式会社ぱすとの発行済株式総数8,000株のうち97.5%にあたる7,800株を取得し、子会社化することを決定しました。

株式会社アスモフードサービスは、給食事業を中心とした「フードサービス事業」を展開しています。同社は、給食における新たなメニュー開発や人材の定着化、レストランを活用した宅食サービスや小規模セントラルキッチンの運営を目指しています。

株式会社ぱすとは、イタリアンレストランチェーンを展開する企業です。東京都目黒区に本店を置き、昭和52年10月に設立されました。

今回の子会社化の目的は、国内におけるレストラン事業を開始することにあります。株式会社アスモフードサービスは、給食事業で培ったノウハウを活かし、株式会社ぱすとのレストラン事業を高収益体質へと転換させ、主要事業へと育成していく方針です。また、レストラン事業を通じて、給食事業における新たなメニュー開発や人材の定着化、宅食サービスや小規模セントラルキッチンの運営にも寄与すると考えられています。

参考:子会社等における新たな事業の開始及び孫会社の異動(取得)に関するお知らせ

12.ロイヤルコントラクトサービス株式会社によるハイウェイロイヤル株式会社とのM&A

ロイヤルホールディングス株式会社の完全子会社であるロイヤルコントラクトサービス株式会社は、ハイウェイロイヤル株式会社の全株式を取得し、完全子会社化しました。

ロイヤルコントラクトサービス株式会社は、高速道路サービスエリア内のフードコート運営を中心に事業を展開しています。高品質な食事の提供と、お客様満足度の向上に努めています。

ハイウェイロイヤル株式会社は、高速道路サービスエリア内のレストラン運営を行っています。「ロイヤルホスト」ブランドのレストランを中心に、高速道路利用者に食事を提供しています。

今回のM&Aの目的は、両社の経営資源を集約し、高速道路サービスエリア内での事業基盤を強化することにあります。ロイヤルコントラクトサービスのフードコート運営ノウハウと、ハイウェイロイヤルのレストラン運営ノウハウを融合することで、より魅力的なサービスの提供が可能になります。また、仕入れや物流の効率化、人材の相互活用などのシナジー効果も期待されています。さらに、ロイヤルグループとしての一体運営により、ブランド力の向上や新たな事業機会の創出にもつながると考えられています。

13.株式会社ティーケーピーによる日本リージャス社とのM&A

株式会社ティーケーピー(TKP)は、レンタルオフィス事業の日本リージャス社の発行済株式の全てを取得し、日本リージャス社を完全子会社化しました。

株式会社ティーケーピー(TKP)は、時間貸し会議室、イベントホールの運営、ホテル&リゾート、ケータリングを主な事業とする企業です。国内最大手で、国内外に256施設、2,149室、15万9,425席を有しています。

日本リージャス社は、レンタルオフィス事業の国内最大手企業です。国内約37都市に139拠点以上を展開しています。

今回のM&Aの目的は、両社の強みを活かし、国内のフレキシブルオフィス市場での事業拡大を図ることにあります。TKPの時間貸しから短中期のレンタル、サブスクリプション契約まで、細分化されたビジネス需要に対応できるようになります。また、遊休不動産の有効活用や、国内顧客へのグローバルなサービス提供が可能になります。さらに、IWGとの独占的パートナー契約により、世界中の顧客に高い利便性を提供する新たなグローバルプラットフォームの構築を目指します。

14.オイシックスドット大地株式会社によるらでぃっしゅぼーや株式会社とのM&A

オイシックスドット大地株式会社は、株式会社NTTドコモのグループ会社であるらでぃっしゅぼーや株式会社の全株式を取得し、完全子会社化することを決定しました。

オイシックスドット大地株式会社は、安心安全な農産品や加工食品、ミールキットなどの食品宅配を展開している企業です。高付加価値な食品宅配のマーケットをけん引し、「より多くの人が良い食生活を送ることができる」社会を目指しています。

らでぃっしゅぼーや株式会社は、会員制食品宅配事業を展開しているNTTドコモのグループ会社です。設立当初、オイシックスドット大地株式会社が運営するブランド「大地を守る会」の支援を得ていたという経緯があり、事業内容だけでなく企業文化でも共通点があります。

今回のM&Aの目的は、オイシックスドット大地株式会社がらでぃっしゅぼーや株式会社を取得することで、550億円を超える売上規模となり、高付加価値な食品宅配のマーケットをけん引することにあります。当面はらでぃっしゅぼーや株式会社を子会社として経営しつつ、調達・購買・デジタルマーケティングなどの面でシナジーを創出し、収益性の改善を目指します。また、両社の人材面の交流も積極的に実施する予定です。さらに、あわせて5100人の優良な農産生産者のネットワークを確保することとなり、NTTドコモとのアグリ領域における協業の検討も進めます。

参考:NTTドコモとミールキット事業に向けた業務資本提携を合意同時にドコモグループのらでぃっしゅぼーやを取得

15.株式会社アカツキによる株式会社ASOBIBAと株式会社アプトとのM&A

株式会社アカツキは、株式会社ASOBIBAと株式会社アプトの全株式を買収し、両社を統合することで「アカツキライブエンターテインメント(ALE)」を設立しました。

株式会社アカツキは、モバイルゲーム事業やライブエクスペリエンス事業などを展開する企業です。主に心が動くワクワク体験を届ける様々なゲームの開発・運営や、リアルな場所でワクワク・感動する体験を提供するライブエクスペリエンス事業を中心に活動しています。

株式会社ASOBIBAは、サバイバルゲームフィールドの運営やイベント事業、アミューズメントコンサルティング事業などを展開する企業です。

株式会社アプトは、パーティクリエイションサービス、レストラン、ケータリングサービスなどを展開する企業です。

今回のM&Aにより、アカツキはASOBIBAの持つ遊休不動産を活かすアイデア、アプトの体験プロデュース力、そして自社のゲーム開発によって培われた人の心を動かすクリエイティビティとテクノロジーを融合させ、次世代のライブエンターテインメントの常識を作ってまいります。また、ALEは「Akatsuki Entertainment Technology Fund」とも連携し、革新的なライブエンターテインメントのコンテンツを充実することで、ライブエクスペリエンス事業のさらなる成長を目指してまいります。

参考:株式会社ASOBIBA、株式会社アプトを迎え遊休不動産活用×体験プロデュース×テクノロジーで事業拡大 日本を代表する革新的ライブエンターテインメント企業を目指す

まとめ

今回は、ケータリング会社のM&A・事業承継について、売却相場や事例、成功のポイントを詳しく解説しました。

今回は、ケータリング会社のM&A・事業承継について、売却相場や事例、成功のポイントを詳しく解説しました。

ケータリング会社のM&A・事業承継のポイント

- M&Aの目的と戦略を明確に

- 売却価格の相場を把握

- 企業文化の融合に注力

- 適切な統合プロセスを確立

- 従業員とのコミュニケーションを重視

ケータリング業界でM&Aを検討している方は、これらのポイントを押さえておくことが重要です。

M&Aは企業の成長戦略として有効な手段ですが、適切に進めないと失敗のリスクもあります。

専門家のアドバイスを得ながら、慎重に進めていくことをおすすめします。

当社では、ケータリング業界に特化したM&Aアドバイザリーサービスを提供しています。

具体的なM&A案件についてご相談がある方は、ぜひお問い合わせください。

また、M&Aに関する基礎知識を学びたい方は、当社の無料セミナーにもご参加ください。

ケータリング業界のM&Aについて、より深く理解していただける内容となっています。